■ 한국천문연구원(원장: 한인우)은 지난 2007년 질량이 무거운 별들이 탄생하는 지역(W75N)에서 생성된 지 수천 년 된 원시별(또는 어린별)에서 나오는 분출물 형태가 급변하는 과정을 최초로 밝힌바 있다. 이후 그 결과를 7년 동안 7개국 천문학자들과의 공동 관측으로 재검증한 논문이 4월 3일자 사이언스(Science)에 발표되었다. 논문에 따르면 원시별의 분출물이 약 30년 전에 등방형으로 분출을 시작했으며, 김정숙 박사(前 한국천문연구원, 現 일본국립천문대)와 김순욱 교수(한국천문연구원 및 과학기술연합대학원대학교)가 관측한 2007년 전후로 분출물의 형태변화가 계속 진행 중인 것으로 밝혀졌다. 이는 우리 인류가 처음으로 원시별의 분출물 형태변화 진행을 생중계로 보고 있다는 것을 의미한다.

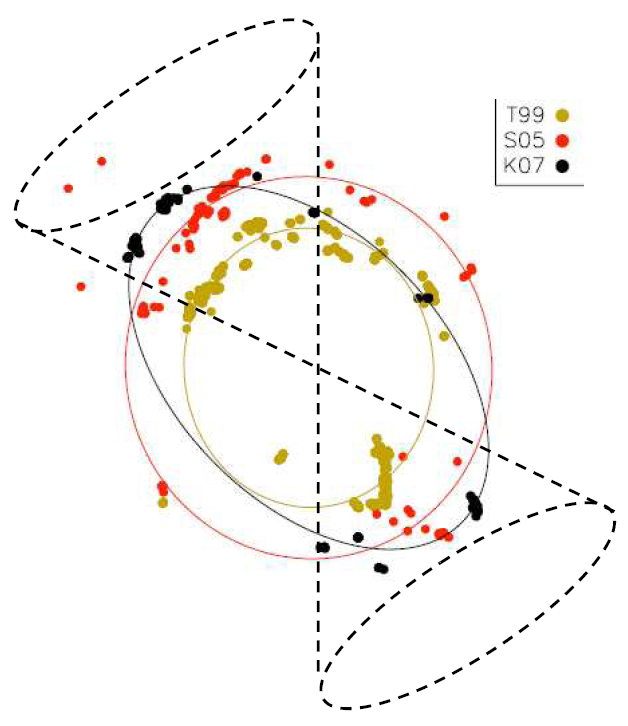

이번 사이언스 논문의 결과는 김정숙 박사와 김순욱 교수 팀이 2007년 세계 최초로 발견한 결과가 그 시발점이 되었다. 지난 2007년 김정숙 박사와 김순욱 교수는 미국 및 일본의 초장기선 전파 간섭계(VERA)를 이용한 8년간의 물 메이저(water maser) 관측 결과를 바탕으로 W75N안에 있는 하나의 원시별에서 분출물이 방사형에서 쌍극자 형태로 바뀌는 장면을 세계 최초로 확인해, 2013년 미국 천체물리학 저널(Astrophysical Journal)에 발표했다(그림 2 참조; 제 1 저자 김정숙 박사 및 교신저자 김순욱 교수; 지난 2013년 4월 29일 보도기사 참조 출처: J.-S. Kim, S.-W. Kim et al. Astrophysical Journal, 2013, volume 767, 페이지 86). 이 논문은 김정숙 박사의 한국천문연구원-경희대 학연 박사학위 논문 주제이다.

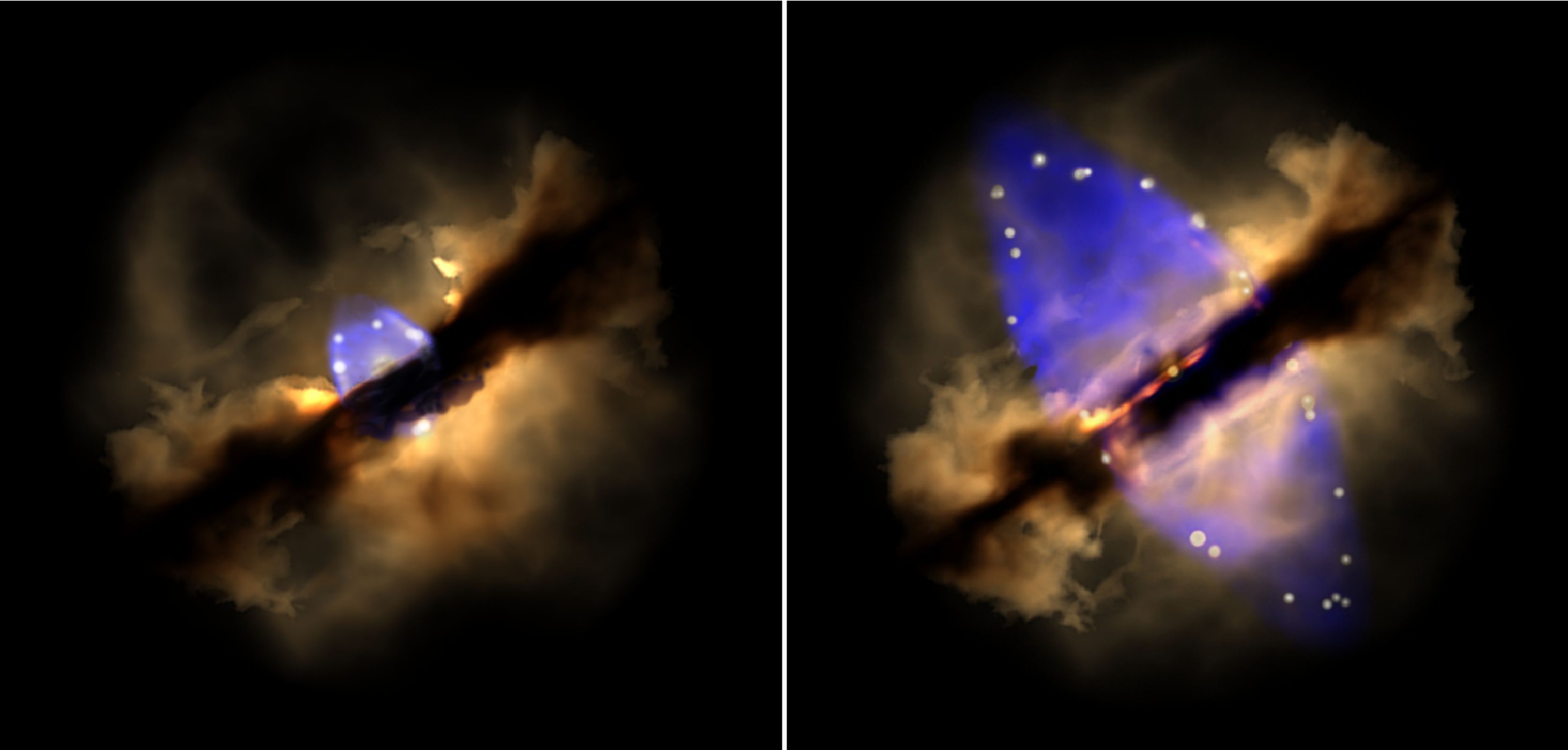

이 논문이 나간 후, 그 발견을 검증하기 위해 김순욱 교수 및 김정숙 박사를 포함한 국제공동(멕시코-유럽-한국) 관측팀이 결성되었다. 2014년 미국 전파간섭계(VLA)를 이용한 세 파장(15, 23, 44 기가 헤르츠(GHz))의 연속선 및 물 메이저 관측을 통해, 마침내 W75N에 있는 원시별의 분출물 형태가 물 메이저뿐만 아니라 연속선 관측에서도 지난 15년 동안 방사형에서 쌍극자형으로 계속 진화하고 있음을 확인하고 사이언스에 발표되었다(그림 3 및 동영상 참조). 이번 사이언스에 실린 재검증 관측은 주로 멕시코와 스페인 팀이 주도했다(김순욱 교수와 김정숙 박사는 각각 10, 11번째 저자). 이 결과는 김순욱 교수와 김정숙 박사의 2007년 관측 결과를 완벽하게 뒷받침 해주는 확인(검증)하는 결과이다.

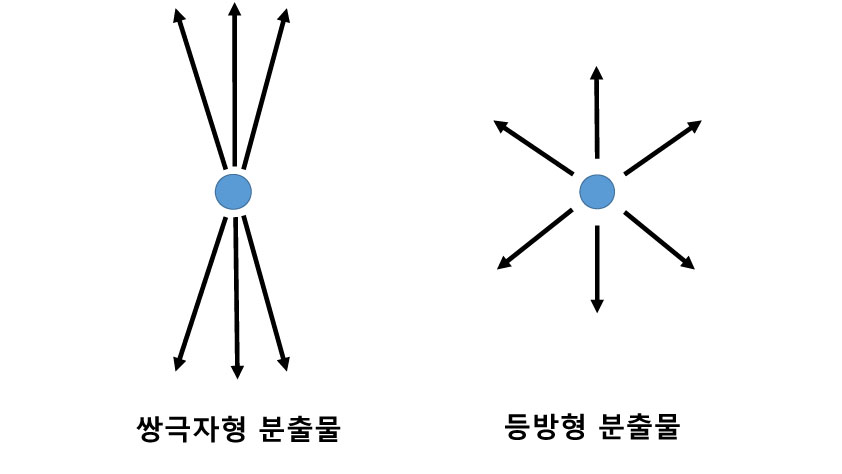

태어난 지 얼마 되지 않은 원시별들이 밀도가 높은 기체 속에서 태어나며, 도넛(doughnut) 형태의 먼지 원반으로 둘러 쌓여있다고 믿는다. 원시별이 진화하는 과정에서 때때로 뜨거운 물질들을 분출하곤 한다. (원시별은 주변의 물질들을 스스로의 중력으로 끌어당겨 점점 질량이 무거워 지면서 태어나는데, 원시별의 중력에 끌려온 주변 물질들의 일부를 분출물의 형태로 다시 우주로 방출하게 된다.) 분출물은 거의 모든 방향으로 분출하는 방사형과 양 극 방향으로 분출하는 쌍극자형이 주로 관측 된다(그림 1 참조). 이것은 하나의 원시별을 추적 관측한 결과가 아니라 여러 원시별에서 관측한 결과로 추정한 것이어서, 그 동안 진화에 따른 그 형태 변화 양상(순서)에 대해서 많은 논란이 있었다.

분출물 형태 변화의 원인은 원시별 주위로 형성되고 있는 원반이 점점 그 형태를 갖추면서 원시별에서 가까운 지역 안에서는 등방형인 분출불이 계속 퍼져나가 일정한 거리를 벗어나면 원시별의 원반에 수직인 자기장의 영향을 받아 양극 방향으로 점점 모여서 분출되는 쌍극자 형태로 변하기 때문인 것을 이론적 계산을 통해 밝혔다. 이 결과는 2012년 독일과 캐나다 팀이 자기유체역학 시뮬레이션 계산으로 제안한 원시별 분출 형태 변화 양상과도 잘 일치한다.

[ 참고자료 1]

- 태어 난지 수천 년(인간의 생후 수개월)밖에 되지 않은 원시별에서 나타나는 분출물(등방형 및 쌍극자형)의 형태 변화 순서에 대해서 그 동안 하나의 별에서 그 형태가 바뀌는 것은 2007년 김정숙 박사와 김순욱 교수 팀이 세계 최초로 메이저 관측으로 발견했다. (출처: J.-S. Kim, S.-W. Kim et al. Astrophysical Journal, 2013, volume 767, 페이지 86)

- 이번 사이언스 논문의 재검증 연구 결과는 김정숙 박사와 김순욱 교수 팀의 2007년 세계 최초 발견이 그 시발점이 되었다는 것이다.

- 이 결과를 같은 방법(메이저 관측)으로 검증하는 김순욱 교수 및 김정숙 박사를 포함하는 7개국 국제공동관측팀이 결성되어 5년 후인 2012년 관측으로 1차 검증 성공. (김순욱 교수 및 김정숙 박사 모두 공동저자로 참여 출처: Surcis et al., Astronomy and Astrophysics, 2014, volume 565, 페이지 L8).

- 역시 김순욱 교수 및 김정숙 박사의 최초 발견을 실제 형태(연속선)로 재검증하려는 7개국 국제공동관측팀이 만들어져 (김순욱 교수 및 김정숙 박사를 포함) 세계 최고 정밀도의 미국 VLA를 이용한 재검증 작업에 들어가 마침내 다양한 방법으로 김순욱 교수 및 김정숙 박사 팀이 최초로 발견한 원시별 분출물의 형태 변화를 확인함.

- 이번 사이언스 논문의 관측연구는 김정숙 박사가 학·연(천문연구원 및 경희대학교) 박사과정에서 김순욱 교수의 지도로 연구한 박사학위 논문 주제 중 하나로 2007년 세계 최초로 원시별 분출물 형태 변화의 발견 결과가 그 시발점이 되었다. 김정숙 박사는 박사학위 논문 주제로 이 발견 외에도 블랙홀 이중성을 연구하여 세계 최초로 제트가 방출되는 순간을 포착하는 결과를 얻었다(2013년 7월 20일 각종 언론 매체에 보도되었음).

[ 참고자료 2]

※ W75N은 우리로부터 약 1.3 킬로파섹(kilo-parsec) 또는 4,240 광년 떨어져 있다(1 광년은 빛이 1년에 도달할 수 있는 거리, 빛의 속도는 1초에 약 30만 킬로미터)

※ 메이저(microwave amplification by stimulated emission of radiation): 1917년 아인슈타인의 유도 방출 원리(the principle of stimulated emission)에 의한 원자에서의 빛의 방출. 원자들이 여러 가지 원인으로 양자역학적인 들뜬 에너지 상태(excited energy state)에올라 갔다가(천이했다가) 보다 낮은 에너지 상태로 내려갈 때 그 에너지에 해당하는 전자기파(빛)을 증폭해서 내는 현상. 메이저 장치를 만든 공로로 1964년 타운즈(Townes), 바소프(Basov) 및 프로코로프(Prokhorov)가 노벨무릴학상을 공동 수상했다. 가시광선 영역에서 전자기파(빛)을 내는 메이저가 laser(light amplification by stimulated emission of radiation)이다.

※ 이번 사이언스 논문처럼 우리 은하 내에 있는 원시별 분출물의 안쪽 구조를 자세히 관측하려면 지구에서 볼 때 수 밀리 초각(milliarcsecond: 천분의 1 도각(arcsecond): 우리나라에서 지구 반대편 정도 거리에 있는 동전의 크기, 또는 지구에서 달에 서 있는 사람을 보는 정도 크기)의 분해능이 필요하기 때문에 초장기선 전파 간섭계(VLBI: very long baseline interferometry)라는 특별한 관측 장치를 써야 관측 가능하다.

※ 초장기선 전파 간섭계: 전파 망원경 여러 개를 수백에서 수 천 km 간격으로 배치해서 빛의 간섭 효과를 이용해, 우리로부터 멀리 떨어져 수 밀리 초각 이하의 크기로 아주 작아 보이는 천체들을 자세히 관측하는 장치. 예를 들어 망원경 사이의 최대 거리가 1000 km라면 마치 1000 km의 지름을 가진 거대한 망원경 하나로 관측하는 효과를 볼 수 있다. 김순욱 교수 및 김정숙 박사가 2007년에 최초로 발견한 관측은 일본의 초장기선 전파 간섭계 VERA이다. 이번 Science 논문 결과를 관측한 VLA는 미국 국립전파전문관측소가 보유한 두 가지 전파 간섭계 장치 중 하나로써 세계에서 가장 정밀한 전파간섭계 중에 하나이며, 코스모스의 저자인 천문학자 칼 세이건의 원작을 1997년 영화화한 ‘콘택트’(Contact)에도 나온다.

[그림 1] 원시별 분출물의 형태 분류

[그림 2] 김순욱 교수 및 김정숙 박사가 2007년 세계 최초로 발견한 원시별 분출물의 형태 변화.

[그림 3] 사이언스 논문 결과를 형상화한 그림

[자료문의]

☎ 042-865-3213 한국천문연구원 전파천문과학본부 KVN그룹 김순욱 박사

첨부파일(1)