02

2014-06

No. 540

■ 한국천문연구원(원장:한인우)은 2014년 6월 1일자로 아래와 같이 인사이동을 실시하였다.

- 아 래 -

선임본부장 : 박영득(朴永得), 만59세.

기획부장 : 이재한(李在漢), 만57세.

행정부장 : 김경호(金慶浩), 만48세.

글로벌협력실장 : 임인성(任仁誠), 만58세.

[자료문의]042-865-3327 한국천문연구원 신용태 인사회계실장

09

2014-05

No. 539

□ 한국천문연구원(원장 : 박필호)과 한국전자파학회(회장 : 이택경)는 5월 8일 11시 한국천문연구원에서 MOU 를 맺고 상호 관련 연구 분야의 학술 교류를 강화하기로 했다.

○ 이번 협약은 전파공학 및 전파천문학 분야의 창조적인 연구 및 기술 발전을 구현하기 위하여 한국천문연구원과 한국전자파학회가 서로 협력하여 학술교류를 증진하기 위해 체결한다.

○ 이를 바탕으로 양 기관은 연구협력과 학술교류를 증진하기 위하여 노력하며, 연례 마이크로파 및 밀리미터파 워크숍을 공동개최하는 등 연구 활동을 강화할 예정이다.

[자료문의] ☎ 042-865-3236 한국천문연구원 글로벌협력실 조성기 실장

[아래는천문연, 한국전자파학회와 MOU 체결 관련된 사진입니다.]

01

2014-05

No. 538

■ 한국천문연구원(원장: 박필호. 이하 천문연)은 미국 텍사스 대학과 함께 적외선 우주 관측 장비인 IGRINS(Immersion GRating INfrared Spectrograph. 적외선 고분산 분광기) 개발에 성공하고 천체관측에 성공하였다고 밝혔다.

○ 천문연이 개발한 적외선 분광기는 기존 활용되고 있는 분광기에 비해 넓은 파장 범위를 한 번에 관측할 수 있는 특징이 있다. 특히 넓은 범위를 관측할 경우 고분산 분광이 어려웠으나 이번 개발로 넓은 파장 범위를 고분산 분광으로 관측이 가능하게 되었다.(파장 분해능력은 2,000nm 기준으로 0.05nm를 구분할 수 있음)

※ 분광이란 빛을 파장별로 분해하는 것으로 백색의 광선이 프리즘을 통해 파란색에서 붉은색까지 무지개빛처럼 나누는 것을 의미함. 분산이란 빛을 나눌 때 얼마나 자세하게 나누느냐하는 의미로 고분산, 중분산 저분산 등으로 구분된다.

○ 또한 지상에서 관측이 가능한 적외선 영역인 H 밴드(파장 1490nm~ 1800nm)와 K밴드(1960nm~2460nm)의 범위를 동시에 관측할 수 있어 천체의 물리적 특성을 더욱 자세히 이해할 수 있게 되었다. 기존에 다른 나라에서 개발된 적외선 분광기는 좁은 파장범위에 대해서만 고분산 분광이 가능하였다. 특히 기존 고분산 분광기가 부피가 크기 때문에 망원경에 직접 부착하기 어려운 점을 극복하여 기존 크기에 비해 1/10 작게 제작함으로써 망원경에 직접 장착이 가능해져 빛의 손실을 최소화 할 수 있게 되었다.

○ 천체관측장비는 망원경을 통해 모아진 빛을 검출하는 장치로 크게 빛의 밝기를 측정하는 측광장비와 빛을 파장별로 분해하여 분석하는 분광장비로 나누어진다. 그러나 천체의 구성 성분이나 천체가 움직이는 속도 등을 이해하기 위해서는 분광 관측이 월등히 많은 정보를 제공하기 때문에 현대 천문학에서는 분광기 개발에 힘을 쏟고 있다.

○ 이번에 개발된 적외선 분광기는 지난 2009년부터 미국의 텍사스 대학과 공동으로 개발을 시작하여 최근 미국 맥도날드천문대의 직경 2.7m 망원경을 통해 그 성능을 확인하였다. (사진 참조)

○ 천문연은 박찬 박사는 “IGRINS 개발 성공을 바탕으로 향후 거대마젤란망원경(GMT)에 설치될 분광기 개발에도 참여할 예정이다” 고 밝히며 “이러한 기술을 바탕으로 세계 최고 수준의 관측기기 개발 기술을 확보할 계획”이라고 말했다.

[관련 사진]

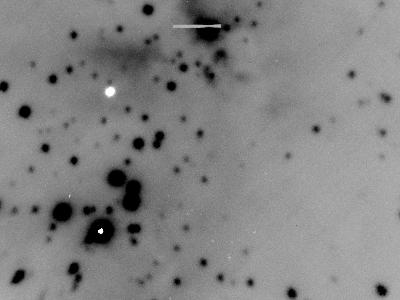

그림 1 화면에서 검은 물체는 적외선으로 보는 별의 모습이며 중앙 상단부의 흰 선은 분광을 위해 빛을 받아들이는 슬릿(격자)의 위치를 나타낸다. 오리온성운의 중심부를 관측한 모습임

그림 2. 그림 1의 천체의 빛을 파장별로 분해(분광)하여 지구 대기의 물질과, 천체를 구성하는 분자의 특성에 따라 방출(가로선 중에서 검은 세로줄)하거나 흡수(가로선 중에서 단절된 선)한 관측 결과를 얻을 수있다.

그림 3 맥도날드천문대 2.7m망원경 하단에 설치된 적외선 분광기 점검 모습

그림 4 맥도날드천문대 2.7m 망원경에 설치된 적외선 분광기 모습

그림 5. 관측 영역과 관측 결과의 상관관계 도식

자료문의☎ 042-865-2194 한국천문연구원 핵심기술개발본부 박찬 박사

25

2014-04

No. 537

□ 한국천문연구원(원장 : 박필호, 이하 ‘천문연’)은 4월 16일부터 18일까지 천문연 장영실홀에서 국제 우주론 컨퍼런스를 개최한다고 밝혔다.

○ 이번 컨퍼런스는 최근 화제가 된 중력파 검출 등, 현재까지 연구되고 있는 우주의 탄생과 기원에 대한 최신 연구 성과를 공유하기 위해 개최된다.)

○ 이 컨퍼런스에는 조지 스무트(George Smoot. 2006년 노벨 물리학상 수상자) 박사 등 전 세계 우주론 연구자 약 70명이 참석한다.

[자료문의]

042-865-3207 한국천문연구원 창의선도과학본부 송용선 박사

01

2014-04

No. 536

□ 한국천문연구원(원장 : 박필호, 이하 ‘천문연’)은 지구형 외계행성을 찾기 위한 관측 시설을 남반구의 칠레, 호주, 남아공화국에 설치하고 내년부터 본격적인 탐색 연구에 돌입한다고 밝혔다.

o ⌈KMTNet(Korea Microlensing Telescope Network)⌋이라고 부르는 이 시스템은 한번에 4도 면적을 관측할 수 있는 세계 최대급의 광시야 탐색관측 장비로써, 직경 1.6m의 광학망원경과 3.4억 화소의 CCD 카메라로 구성된다. 또한 이 시스템은 남반구의 3개 관측소에 설치되어 24시간 연속관측이 가능한 세계유일의 광시야 탐색시스템이다. (※ 4도 면적은 밤하늘에서 보름달 16개에 해당하는 매우 넓은 영역임)

□ 망원경 1호기의 칠레 설치(3~4월)를 시작으로 3기의 시스템 설치를 올해 안에 모두 완료하여 2015년부터 본격적으로 외계행성 탐색에 활용할 예정이다. 또한 천문연의 모의실험 결과 매년 수백 개의 외계행성을 발견할 수 있을 것으로 예상된다.

o 외계행성 탐색 연구 분야에서 우리나라는 최근 몇 년 동안 외계행성에 대한 연구를 꾸준히 진행하여 현재까지 발견된 약 1,800개의 행성 중에서 24개를 발견하였다. 2008년에 국제공동연구로 태양계를 닮은 외계행성계를 발견한 것과 2009년에 2개의 태양 주위를 돌고 있는 외계행성을 세계 최초로 발견한 것이 대표적 성과이다.

(※ 1992년에 중성자별인 펄서 주위를 공전하는 외계행성이 최초로 발견된 이후, 약 22년 동안 1,800여개의 행성이 발견되었다. 2000년대 이후 외계행성 탐색을 위한 정밀 관측기기의 개발로 행성 발견이 점차 증가하였으며, 특히, 2009년 3월에 미국 항공우주국(NASA)에서 발사한 케플러 우주망원경은 현재까지 약 960개의 행성을 발견하는 엄청난 성과를 거두었다.)

외계행성 탐색은 현대 천문학 연구 중에서 가장 주목을 받는 분야 중의 하나이다. 이 연구는 우리 태양계 외에 다른 별을 공전하는 행성계가 얼마나 많이 있는가를 알고자 하는 호기심뿐만 아니라, 지구 이외의 행성에서 생명이 존재할 수 있는 가능성이 얼마나 되는지를 가늠할 수 있는 중요한 단서가 된다.

□ 천문연은 생명체가 존재할 가능성이 있는 지구형 외계행성 발견을 목표로, 2015년부터 남반구에서 잘 보이는 우리은하 중심부 영역에 있는 수억 개의 별들을 24시간 연속 관측한다.

o 천문연은 미시중력렌즈 방법을 활용하여 지구형 외계행성을 발견할 계획이며 이 미시중력렌즈 방법은 지상망원경으로 지구형 외계행성을 탐색할 수 있는 거의 유일한 방법이다.

※ 미시중력렌즈 방법: 모든 천체들은 정지해 있는 것처럼 보이나 사실은 그렇지 않고 서로 고유운동을 하며 조금씩 움직이고 있다. 그러다 특수한 경우에는 멀리 떨어진 별과 관측자 사이에 또 다른 별이 일직선상으로 놓이는 경우가 발생할 수 있다. 이때를 전후하여 별빛이 갑자기 밝아지는 현상을 관측하게 된다. 이는 가까이 있는 별의 질량이 주변의 공간을 왜곡함으로써, 멀리 떨어진 별의 빛이 관측자에게 증폭되어 보이기 때문이다. 이처럼 별빛이 중력에 의해 굴절되는 것처럼 보이는 현상을 중력렌즈 현상이라고 한다. 멀리 떨어진 별빛을 휘게 하는 렌즈별의 질량이 균일한 형태로 존재할 경우에는 밝기 변화의 모양이 중력렌즈 효과 전후에서 대칭으로 나타나지만, 행성을 포함하고 있는 경우에는 대칭성이 깨어져서 불규칙한 형태의 밝기 변화가 일어나게 된다. 이러한 불규칙한 변화를 분석하여 렌즈별 주위를 공전하는 외계행성의 존재를 알 수 있다.

□ 외계행성 탐색 연구 이외에도, 광시야 관측시스템의 장점을 활용하여, 지구 접근천체인 소행성과 혜성을 발견하거나 물리적 특성을 분석하여 지구에 위협이 될 경우를 대비할 수 있다. 또한 초신성 폭발 현상과 외부은하를 지속적으로 관측하여 별과 은하의 진화 연구에도 활용한다.

주요 외계행성 탐색 방법

천문연에서는 지난 수년간 미시중력렌즈 방법 이외에도 시선속도 방법과 극심시각 방법으로 외계행성을 발견하였으며, KMTNet 시스템으로 얻은 관측 자료는 미시중력렌즈 방법뿐만 아니라 별표면 통과 방법과 극심시각 방법을 이용한 외계행성 탐색에도 활용할 수 있다.

※ 시선속도 방법: 별 주위에 행성이 있을 때에는 행성의 움직임에 의해 별 또한 질량중심 주위를 공전하게 된다. 이때 별빛이 관측자에 다가올 때는 청색편이가 일어나고, 멀어질 때는 적색편이가 일어나게 된다. 이러한 도플러 변이를 분석함으로써 행성의 존재 유무와 질량 및 장반경에 대한 정보를 얻게 된다. 현재 가장 정밀한 측정값을 내는 기기는 칠레 라씨야(La Silla) 천문대의 3.6m 망원경에 부착된 고정밀 분광기(HARPS; High Accuracy Radial velocity Planet Searcher)로 1.0m/sec의 속도까지 정밀한 측정이 가능하다.

※ 별표면 통과 방법(금성의 태양면 통과 현상과 유사): 별 주위를 공전하는 행성의 궤도면이 관측자와 일치할 경우, 별 앞을 지나는 행성은 그 크기 만큼에 해당하는 면적으로 별빛을 가리게 된다. 행성이 별빛을 가리기 시작하는 순간부터 별 표면을 가로질러 빠져나올 때까지의 시간 동안 일어나는 별빛의 변화를 분석하면 별의 크기에 대한 행성의 상대 반지름을 알 수 있다. 지난 2009년 3월에 발사되어 지속적인 관측을 수행하고 있는 케플러 우주망원경은 은하수 근처의 백조자리를 지속적으로 관측하여 별표면 통과 방법으로 외계행성을 탐색하고 있다. 케플러 우주망원경이 측정할 수 있는 미세 별빛의 변화량은 수십만 분의 일 정도이며, 이는 지구 크기의 행성이 태양 크기의 별 표면을 통과할 때 일어나는 별빛의 변화량(대략 1만 분의 일)보다 작은 값이다.

※ 극심시각 방법: 시선속도 방법에서는 별빛이 일으키는 색의 변화(멀어질 때는 빨간색, 가까워질 때는 파란색 쪽으로 이동)를 이용하였다면, 극심시각 방법에서는 별이 멀어지고 가까워지는 거리 변화를 별빛이 관측자까지 도달하는 시간의 변화로부터 유추하여 행성을 발견하는 것이다. 별빛이 변하는 천체 중에는 밝기 변화가 매우 규칙적인 것들이 있는데, 중성자별인 펄서(pulsar)와 두 별이 공전하면서 서로 가리는(식 현상; eclipse) 식쌍성이 대표적이며, 이들의 극심시각(최대 또는 최소 밝기 시간)이 주기적으로 변하는 경우를 분석하여 별 주변에 행성이 존재함을 알 수 있다.

※ 직접 촬영법: 최근 들어 고분해능과 고집광력을 갖춘 망원경이 개발됨에 따라 별 주변의 행성을 직접 카메라로 찍을 수 있게 되었다. 그러나 빛을 스스로 발하는 별과 별로 부터 나온 빛을 반사하는 행성을 동시에 찍기 위해서는 아주 특별한 기술이 필요하다. 즉, 밝은 별빛을 가리고 희미한 행성의 빛만을 기록하기 위해 별빛을 가리는 코로나그래프(Coronagraph)를 사용하거나 또는 별빛의 위상만을 반전시켜 별빛만 제거하는 널링간섭계(Nulling Interferometer)를 이용하는 기술이다. 이 방법을 적용하기 위해서는 Keck 10m 망원경과 VLT 8m 망원경, 향후 건설될 GMT 25m 망원경 등 대형 망원경들이 필요하다.

중력렌즈 현상이란 무엇인가

o 중력렌즈란 두 개의 천체가 관측자의 시선방향에 겹쳐 놓일 때 앞 천체 때문에 뒤 천체의 빛이 휘어져(그래서 렌즈라는 표현을 사용) 관측자에게 밝기가 증폭되어 보이는 현상을 말한다(그림 1 참조). 이때 렌즈 역할을 하는 앞의 천체가 단순한 별이 아니라 행성을 거느리고 있을 경우 빛의 밝기 변화는 두 번 이상 밝아지는 특이한 현상을 나타낸다(그림 2 참조). 또한, 두 개 이상의 외계행성이 존재하는 경우에는 이러한 밝기 변화가 더욱 복잡한 양상을 보인다(그림 3 참조).

자료문의

042-865-3207 한국천문연구원 광학천문센터장 박병곤 박사 042-865-3252 한국천문연구원 광학천문센터 김승리 박사

26

2014-03

No. 535

■ 한국천문연구원(원장:박필호)은 주기혜성 17P/Holmes가 오는 3월 27일 (한국시각) 태양에 가장 가까운 거리를 통과한다고 밝혔다.

○ 현재 이 혜성은 지구로부터 약 3AU(Astronomical Unit, 천문단위 ;약 1억 5천만 km) 거리에서 태양을 향하고 있으며 밝기는 13.4등급으로 소형망원경을 통하더라도 관측이 어렵다.

○ 지난겨울 근일점을 통과하면서 소멸한 ‘아이손’ 혜성과는 달리 홈즈 혜성은 근일점일 때에서 태양으로부터 약 2AU 거리에 있기 때문에 태양의 영향으로 소멸하지는 않는다. 홈즈 혜성의 공전주기는 지난 2007년 접근 때 계산된 7.1년에 비해 짧아진 6.89년으로 혜성의 물질이 상당부분 증발하여 소실된 것으로 분석된다.

○ 현재 물병자리에서 물고기자리 방향으로 하루에 약 0.14도씩 이동 중인 홈즈 혜성은 지난 2007년 특이한 분출현상으로 많은 아마추어천문가의 관심을 끌기도 했다 .

○ 홈즈혜성은 1892년 11월 6일 영국의 천문학자 에드윈 홈즈(Edwin Holmes)에 의해서 발견되었다. 태양에서 가장 멀리 떨어져 있을 대 거리는 5.2AU 이며 태양에 가장 가까워졌을 때의 거리는 2.1AU이다. 지난번 방문은 2007년 10월에 있었으며 다음 방문은 2021년 1월이다.

지난 2007년 11월 촬영한 홈즈 혜성의 모습. 혜성의 핵을 감싸고 있는 코마의 크기를 비교하기 위하여 달을 같은 스케일로 합성하였음

자료문의042-865-2005 한국천문연구원 이서구 홍보팀장

24

2014-03

No. 534

□ 미래창조과학부(장관 최문기, 이하 미래부)는 24일, 이번 ‘진주운석’은 3월 9일 전국에서 목격된 유성에서 떨어져 나온 운석(이른바 ‘낙하운석’)임이 확인되었다고 밝혔다.

o 성분분석 결과, 진주에서 발견된 암석이 운석임을 확인하는 내용의 극지연구소 발표(3월 16일)는 있었으나, ‘진주운석’이 3월 9일 목격된 유성의 낙하운석임을 분석한 결과는 이번이 처음이다.

o 이에 따라, ‘진주운석’은 운석의 발원지 및 형성시기 추적 가능성 등으로 그 학술적 가치가 더욱 높아질 것으로 전망된다.

□ 한국천문연구원(원장 박필호, 이하 천문연)이 연세대학교 천문우주 연구진(변용익 교수팀)과 공동으로 전국 각지에서 확보된 영상 관측자료를 토대로 유성의 궤적을 1차 분석한 결과에 따르면,

o 운석은 수도권 인근 상공에서 대기권으로 진입,남하하였고, 1개의 화구(fireball)가 경남 함양-산청 인근 상공에서 폭발·분리되어 진주 지역 일원에 낙하한 것이라는 설명이다.

o 또한, 이번 분석 결과와 함께 일반적인 운석 낙하 현상의 특징을 고려할 때, 진주 일원 이외의 지역에서 발견된 암석은 3월 9일 유성에 따른 낙하운석이 아닐 가능성이 높다는 것이 천문연 및 관계 전문가들의 예측이다.

o 천문연 우주감시센터 박장현 센터장은 “이번 사안이 ‘유성체감시네트워크*’ 등 유성·소행성 관측 인프라가 조기에 구축되어 우리나라의 우주물체 추락 대응역량이 한층 강화될 수 있는 중요한 계기가 되기를 희망한다.”라고 밝혔다.

* 전국에 유성 등의 궤적을 촬영할 수 있는 카메라 및 전파탐지 장비 구축

→ 향후 레이더 및 광학 관측장비 구축 등으로 인프라 확대

o 한편, 문화재청(청장 나선화)은 ‘진주운석’의 국외 반출 방지를 위해 공항,항만 및 국제우체국 등에 통관검색 강화를 이미 요청(3월 17일)하였으며, 천연기념물 지정 추진 여부에 대해서는 ‘진주운석’의 학술적 활용 필요성 등도 고려하여 신중하게 판단할 사항으로, 대책반 논의 등을 통해 검토할 계획이다.

□ 미래부는, 우주연구에 있어 귀중한 자료인 운석의 국외 반출을 방지하고, 미래부 주도의 운석 대응·관리체계를 정립하라는 정홍원 국무총리의 지시(3월 18일)에 따라,

o 이번 ‘진주운석’의 보존·확보 및 대국민 전시·연구용 시료 배포 등의 학술적 활용방안을 마련하고, 국가적 차원의 운석 관리체계 수립을 논의하기 위한 범정부 대책반(반장: 미래부 우주원자력정책관)도 구성·운영하기로 하였다.

※ 대책반 참여기관 : (정부부처) 미래부·해양수산부·문화재청, (출연(연)) 한국천문연구원·한국지질자원연구원·극지연구소·한국항공우주연구원, (학계) 서울대(지구과학교육과 최변각 교수), 경북대(전자공학부 한동석 교수)

□ 미래부는, 운석은 △생성 초기 지구의 모습에 대한 정보를 제공하며, △지표 상에서는 발견되기 어려운 백금족 원소 등을 다량 포함하고 있어, 천체,우주 분야의 귀중한 국가 연구자산인 만큼 대책반 운영을 통해 운석에 대한 체계적인 관리·활용대책을 이끌어 낸다는 입장이다.

o 이에 따라 대책반에서는 천문연·한국지질자원연구원·극지연구소 등 전문기관 중심의 ‘운석검증단’ 운영을 통해 판정체계를 제도화하는 방안과 운석의 관리 및 학술적 활용 강화를 위해 ‘자연 우주물체 등록제’를 도입하는 방안 등이 심도 있게 논의될 것으로 보인다.

o 또한 미래부는 소행성 등 지구 접근 우주위험 물체에 대한 감시체계 구축을 위해 수립 중인 ‘우주위험대비 기본계획’을 보강하여, 이번 대책반 운영을 통해 도출되는 운석에 대한 종합 관리방안도 기본계획에 담아 금년 상반기 중으로 확정한다는 입장이다.

□ 최문기 장관은 범정부 대책반 운영과 관련하여, 이번 ‘진주운석’에 대한 국민적 관심이 매우 큰 만큼, 이러한 관심이 우주연구의 활성화와 우리 사회 전반의 우주문화 확산으로 이어질 수 있도록 내실 있게 대책반을 운영해 줄 것을 당부하였다. 끝.

자료문의

02-2110-2440 미래창조과학부 우주기술과 김현수과장

02-2110-2443 미래창조과학부 우주기술과 윤희봉사무관042-865-3222 한국천문연구원 우주감시센터 박장현센터장

03

2014-03

No. 533

■ 한국천문연구원(원장: 박필호)이 2015년 을미년(乙未年)의 월력요항을 발표했다. 내년 실제 공휴일 수는 올해보다 2일이 적다.

○ 2015년 을미년은 양의 해로 단기로는 4348년이다. 2015년은 52번의 일요일과 16일의 관공서 공휴일(대체공휴일 포함)을 합해 총 공휴일 수가 68일이다. 그러나 삼일절과 추석 연휴가 일요일이므로 실제 공휴일 수는 66일이다. 올해에는 동시지방선거일과 추석연휴 대체공휴일을 포함한 공휴일 수가 총 68일이므로, 내년도에는 이보다 2일이 적은 것이다.

○ 2일이 연속되는 공휴일은 4회로 석가탄신일인 5월 25일(월), 현충일인 6월 6일(토), 광복절인 8월 15일(토), 개천절인 10월 3일(토)이 일요일에 연결되어 있다. 3일 연휴는 설날 연휴인 2월 18일 ∼ 20일(수, 목, 금)으로 1회이고, 4일 연휴는 추석 연휴와 대체공휴일인 9월 26일 ∼ 29일(토, 일, 월, 화)으로 1회이다.

○ 주 5일 근무제를 실시하는 기관인 경우, 52일의 토요일이 더해져 총 휴일 수는 120일이나, 토요일 또는 일요일과 겹치는 공휴일이 6일이므로 실제 휴일 수는 114일이 된다. 이 경우에 3일 연휴는 3회로 석가탄신일, 한글날인 10월 9일(금), 성탄절인 12월 25일(금)이 토요일과 일요일에 연결되어 있다. 4일 연휴는 대체공휴일이 포함된 추석 연휴이고, 5일 연휴는 토요일과 일요일이 연결된 설날 연휴이다.

○ 한편 2015년의 정월대보름(음 1월 15일)은 3월 5일(목), 한식은 4월 6일(월), 단오(음 5월 5일)는 6월 20일(토), 칠석(음 7월 7일)은 8월 20일(목)이다. 초복은 7월 13일(월), 중복은 23일(목), 말복은 8월 12일(수)이다.

○ 월력요항이란 매달의 공휴일 및 양력과 음력 대조, 양력과 음력의 초하루(1일) 일진, 연간 휴일 수 등의 자료를 요약한 것으로 달력 제작에 반드시 필요하고 일상생활과 밀접한 관련이 있다.

○ 월력요항 자료 링크 : http://astro.kasi.re.kr

자료문의 042-865-2044 한국천문연구원 창의선도과학본부 민병희

27

2014-02

No. 532

□ 미래창조과학부(장관 최문기)는 ‘13년 11월 21일 러시아 야스니 발사장에서 성공적으로 발사된 과학기술위성 3호가 보내온 지구관측 영상을 공개했다.

○ 지난 ‘13년 12월 27일에 안드로메다은하, 장미성운 등과 같은 우주관측 영상을 공개한데 이어, 이번에는 적외선 카메라와 소형영상분광기의 성능검증을 위하여 촬영된 첫 지구관측 시험영상을 공개했다.

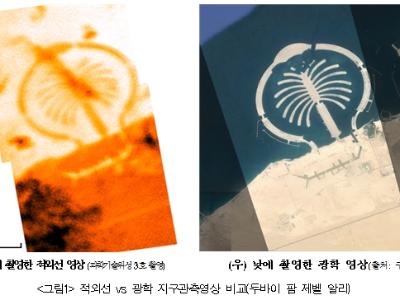

○ 그림 1은 밤에 촬영한 두바이의 대표적인 인공 구조물인 팜 제벨 알리의 적외선 영상으로 어두운 색은 온도가 낮은 부분을, 밝은 색은 온도가 높은 부분을 보여준다. 밤에 촬영한 영상이기 때문에 바다가 육지보다 온도가 높아 적외선 영상에서는 밝게 보이는 것을 알 수 있다.

○ 그림 2는 밤에 촬영한 인도네시아 시나붕 화산의 적외선 영상으로 화산 분출로 흘러내린 화산 쇄설류에 의하여 뜨거워진 부분을 적외선 영상을 통하여 볼 수 있다.

○ 그림 3은 소형영상분광카메라로 두바이 팜 제벨 알리를 촬영한 영상이다. 왼쪽 영상은 해저 깊이 분포를 보여주고 있으며, 오른쪽은 육지 수로에서 물의 존재 여부와 분포를 보여주고 있다.

□ 미래부는 과학기술위성 3호의 최종 검.보정 작업을 ’14년 2월까지 완료하고 600km 상공에서 2년간의 본격적인 임무수행에 돌입할 것이라고 밝혔다.

○ 적외선 및 분광 지구관측 카메라를 활용하여 산불탐지, 도시 열섬현상, 홍수피해 관측, 수질예측 등에 필요한 영상정보를 수집하는 한편,

○ 적외선 우주관측카메라를 운용하여 우리은하에 있는 고온 가스의 기원 및 우주 초기 상태를 예측할 수 있는 영상정보를 수집할 예정이다.

○ 아울러, 과학기술위성 3호 본체에 적용된 핵심부품의 우주 검증을 통해 실용위성의 우주기반 기술 확보 등에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

[자료문의]

- 과학기술위성 3호 : 한국항공우주연구원 이승우실장(☎042-860-2447)

- 적외선 지구관측 영상 : 한국천문연구원 한원용박사(☎042-865-3219)

- 분광 지구관측 영상 : 공주대학교 이준호교수(☎041-850-0566) - 한국과학기술원 인공위성연구센터 강경인실장(☎042-350-8640)

[붙임 1] 과학기술위성 3호 적외선 지구관측 시험영상

○ 촬영한 팜 제벨 알리는 두바이의 인공 구조물로서, 어두운 색은 온도가 낮은 부분을, 밝은 색은 온도가 높은 부분을 보여준다. 밤에 촬영한 영상에서는 바다가 육지보다 온도가 높아 적외선 영상에서는 밝게 보인다. 영상에서 어두운 얼룩은 구름이다. 영상의 해상도는 약 70m이며, 폭은 약 9km이다.

○ 시나붕 화산은 2월 1일 분출한 인도네시아의 활화산으로서, 화산 분출로 흘러내린 화산 쇄설류에 의하여 뜨거워진 부분을 적외선 영상을 통하여 볼 수 있다.

○ 촬영한 카쟈(Kajhar) 하구는 아라비아 해로 흘러드는 강들이 모이는 곳으로서, 어두운 색은 온도가 낮은 부분을, 밝은 색은 온도가 높은 부분을 보여준다. 낮에 촬영한 영상에서는 강이 땅보다 온도가 낮아 적외선 영상에서는 어둡게 보인다. 영상의 해상도는 약 70m이며, 영상의 폭은 약 9km이다.

○ 밤에 촬영한 영상에서는 바다가 육지보다 온도가 높아 적외선 영상에서는 밝게 보인다. 적외선 영상은 지표면의 온도를 반영하기 때문에 모래가 쌓여 온도가 낮은 부분이 바다와 확실히 구분되어 보이는 것을 알 수 있다.

[붙임 2] 과학기술위성 3호 분광 지구관측 시험영상

○ 소형영상분광기에 의해 촬영된 분광 지구관측 영상을 이용하면, 기존 지구관측 영상에서 얻지 못했던 지상 표면의 다양한 정보를 확인할 수 있다. 다음 영상은 2014년 2월 11일 촬영된 두바이 팜 제벨 알리의 분광 영상을 보여주고 있다.

○ 그림1은 촬영된 9개의 대표 파장별 분광영상에서 추출한 영상으로 해저의 깊이 분포를 보여주고 있으며, 그림2는 육지의 수로에서 물의 존재여부와 분포를 보여주고 있다. 영상의 해상도는 약 27m이며, 폭은 약 27km이다.

[자료문의]

- 우주기술과 김현수 과장(02-2110-2440) - 윤희봉 사무관(02-2110-2449)

25

2014-02

No. 531

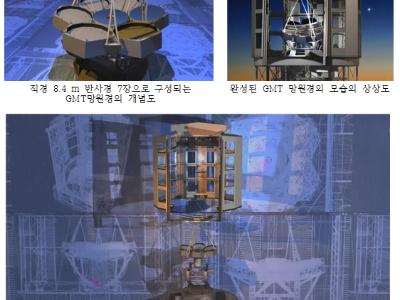

■ 한국천문연구원(원장 박필호)는 미국, 호주의 주요 공동 개발 기관과 함께 거대 마젤란 망원경 (GMT, Giant Magellan Telescope) 프로젝트 진행을 위한 세부 설계의 검토를 완료했다고 발표했다.

○ GMT 건설을 위한 망원경과 관측 장비 등의 세부 설계도면의 검토와, 전체 제작비 산출이 완료됨에 따라 GMT 프로젝트는 이제 본격적인 제작 공정에 돌입할 수 있다는 것을 의미한다.

○ 전 세계 대형 천체망원경 관련 전문가들로 구성된 국제 전문가 위원회는 1월 중순부터 GMT의 복잡한 광학 시스템 및 정밀 관측 장비들의 상세 설계 도면을 검토 하였다. 이 결과 위원회에서는 프로젝트 진행을 진행하는데 필요한 기술적 준비를 완비했다고 평가하고 이를 바탕으로 프로젝트의 비용 및 관리 계획을 세밀하게 산출하였다.

○ 이번 위원회의 평가 결과로 직경 25m의 세계 최대 망원경은 앞으로 국제 입찰 과정을 통해 제작사를 선정하는 과정에 돌입하게 된다. 2020년 경 망원경이 설치될 예정인 칠레의 라스 캄파나스 (Las Campanas) 산 정상에는 현재 천문대 설치를 위한 평탄 작업이 완료된 상태이다.

○ GMT 프로젝트의 이사로 활동하고 있는 한국천문연구원 박병곤 박사는 “이번 상세 설계의 완료로 이제 본격적인 망원경 제작 과정에 돌입하게 된다” 며 “한국도 국내 중공업 기업과 함께 망원경 제작에 직접 참여할 수 있기를 기대한다.” 고 밝혔다.

○ 직경 8.4m 반사경 7장으로 구성되는 GMT는 지금까지 3개의 반사경을 완성하였고 2015년부터는 네 번째 반사경 제작에 돌입하게 된다. 허블우주망원경의 10배 이상의 분해능을 가진 GMT 망원경이 완성되면 천문학자는 다른 별 주변을 공전하는 행성 중에서 생명이 존재할 가능성이 있는 행성을 연구하고, 빅뱅 후 초기 우주의 모습을 관측할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 또한 최근 천문학계에서 관심을 갖고 있는 암흑물질과 암흑 에너지 및 거대 블랙홀의 신비도 연구할 수 있게 된다.

○ GMT 거대망원경은 구경 25m의 세계 최대급 지상용 광학망원경으로써, 2020년경에 완성될 예정이다. 이 프로젝트는 한국천문연구원과 함께 미국의 카네기재단, 스미소니언재단, 하버드대학, 아리조나대학, 텍사스 Austin 대학, 텍사스 A&M 대학, 시카고 대학과, 호주천문재단, 호주 국립대학 등 10개 기관이 같은 지분을 출자하여 공동으로 참여하고 있다.

○ 첨부사진

관련 사진 및 영상 : http://gmto.org/gallery-stills.html

[참고자료]

● GMT란 ?

GMT (Giant Magellan Telescope)는 직경 8.4m 반사경 7장을 조합하여 유효 직경 25m의 크기를 가지는 차세대 대형 천체망원경이다. 2020년경 칠레 라스 캄파나스(Las Campanas)정상에 건설될 예정으로 현존하는 가장 큰 망원경보다 6배 뛰어난 집광력(빛을 모으는 능력. 집광력이 클수록 더 어두운 천체를 관측할 수 있다.)을 보유하게 된다.

● GMT 광학계의 특징은?

그 크기를 제외하고 GMT 망원경의 가장 큰 특징은 독특한 광학계 시스템이다. 일반적으로 반사 망원경의 주경은 오목 거울이고, 주경에서 반사된 빛을 다시 반사해 중심으로 모으는 부경은 볼록 거울로 사용한다. 하지만 GMT가 사용하는 그레고리안 방식의 광학계는 주경과 부경 모두 오목거울을 사용하고 있다. 더욱이 각각의 반사경은 중앙의 축을 중심으로 대칭을 이루는 형태가 아니라 7개의 반사경이 조합하여 하나의 중심축을 이루어야하기 때문에 주변의 6개의 반사경은 비대칭 형태로 가공하여야 한다.

직경 1.8m의 부경도 주경과 일대일 대응을 해야 하기 때문에 비대칭형으로 가공된다. 한국천문연구원은 지난해 부경의 시험 모델인 직경 1m 부경 시스템 개발에 성공하여 제작자로 선정되기 위한 준비를 하고 있다.

● GMT가 설치될 장소는?

거대마젤란망원경은 라스 캄빠나스(Las Campanas) 천문대에 건설될 예정이다. 이 장소는 마젤란 쌍둥이 망원경(Magellan telescopes)이 이미 건설되어 운영 중에 있기 때문에 기빈 시설이 완비된 장소다. 칠레의 라 세레나(La Serena)로부터 115km 북동쪽에 자리하고 있으며 예전부터 최적의 천체 관측장소로 알려져 있었다.

- 라스 캄빠나스 지역은 사막 지대로 건조하고 일 년 내내 맑은 날씨가 유지된다. 1년에 평균적으로 80%의 밤을 관측에 사용할 수 있으며, 이 가운데 천문학적으로 이상적인 날씨는 약 60~65% 정도인 220일이나 된다. 이것은 하와이의 마우나 케아 천체관측단지를 제외하고는 세계 최고이다.

- 라스 캄빠나스 부근에는 인구가 밀집해 있는 도시가 없고, 광산이나 관광지 등이 개발되어 있지 않아 광해가 없으므로 밤하늘이 매우 어둡다. 따라서 매우 어두운 천체까지도 관측할 수 있다. 또한 이 장소 부근은 앞으로도 개발 가능성이 없기 때문에 망원경을 장기간에 걸쳐 운용할 수 있다.

[자료문의]

042-865-3207 한국천문연구원 광학천문센터 박병곤 센터장