보도자료

09

2026-01

No. 908

블랙홀과 블랙홀이 서로 돌고 있는

이중 블랙홀 후보 천체의 내부 구조를 보다

- EHT 공동연구진, 블랙홀 제트 내부 충격파와 불안정성의 상호 작용 검출

□ 한국천문연구원(원장 박장현, 이하 ‘천문연’)이 참여한 EHT(사건지평선망원경, Event Horizon Telescope) 공동 연구진이 이중 초대질량블랙홀의 후보 중 하나인 OJ287 천체의 제트 내부에서 전파되는 충격파를 포착하는 데 성공했다.

※ EHT(사건지평선망원경, Event Horizon Telescope) : 전 세계에 산재한 전파망원경을 연결해 지구 크기의 가상 망원경을 만들어 블랙홀의 영상을 포착하려는 국제협력 프로젝트이자 이 가상 망원경의 이름. 사건지평선이란 블랙홀 안팎을 연결하는 지대를 뜻한다.

□ EHT는 M87 은하와 우리은하 중심에 위치한 블랙홀의 영상을 사상 최초로 포착한 망원경이다. EHT를 통해 OJ287의 블랙홀 영상을 직접 관측하는 것은 아직 어렵지만 블랙홀에서 제트가 방출되는 최근접 지역을 영상화할 수 있다. 이로부터 OJ287이 이중 초대질량블랙홀을 가지는 지 여부와 블랙홀에서 제트가 방출되는 메커니즘을 연구할 수 있다.

□ OJ287은 이중 초대질량블랙홀 시스템을 가진 것으로 추정되는 가장 잘 연구된 후보 중 하나이다. 이 천체는 약 100년 이상의 기간 동안 약 12년의 주기성을 띄는 밝기 변화를 보인다. 이는 이중 초대질량블랙홀 시스템 내에서 상대적으로 작은 블랙홀이 더 큰 블랙홀 주변을 공전하면서 블랙홀의 강착 원반과 주기적으로 충돌하기 때문에 발생하는 것으로 추정하고 있다.

□ 이번 연구에서는 약 5일 간격으로 수행된 두 번의 EHT 관측으로부터 OJ287의 제트 구조와 편광각*이 변하는 것을 확인했다. 이는 제트 플라즈마와 주변 매질 사이의 속도 차이로 인해 발생하는 불안정성과 제트 내부에서 전파되는 충격파가 상호 작용한 결과이다.

※ 편광각: 블랙홀 주변 자기장의 지도를 그리기 위해 측정하는 빛의 진동 방향

□ 본 연구를 주도한 호세 루이스 고메즈(Jose Luis Gomez) 스페인 안달루시아 천체물리 연구소 박사는 "이러한 반대 방향의 편광각 회전은 전파되는 충격파와 불안정성의 상호작용에 대한 결정적인 증거”라며, “블랙홀 제트에서 이러한 충격파-불안정성 상호 작용을 직접 관측한 것은 이번이 처음”이라고 말했다.

□ 본 연구 논문의 제2 저자인 천문연 조일제 박사는 “우리는 개별 충격파 성분을 공간적으로 분해해 불안정성 파동과의 상호 작용을 지켜보고 있다”며, “단 5일 동안 상당한 변화가 일어나는 것을 관측한 만큼 앞으로 연속적인 모니터링 관측을 수행한다면 나선형 자기장과 제트 불안정성 패턴의 3차원 구조를 모두 지도화할 수 있을 것이고, 이는 제트가 만들어지는 과정과 입자들이 블랙홀 근처에서 어떻게 가속되는 지에 대한 전례 없는 관측적 증거를 제공할 것이다”고 전했다.

□ EHT 공동연구진이 OJ287 제트 내부의 충격파와 불안정성을 밝혀낸 연구 논문은 ‘천문학 및 천체물리학(Astronomy & Astrophysics)’ 저널 1월 8일자에 게재됐다. (보도자료 끝. 참고자료 있음.)

[참고 1] 그림 설명

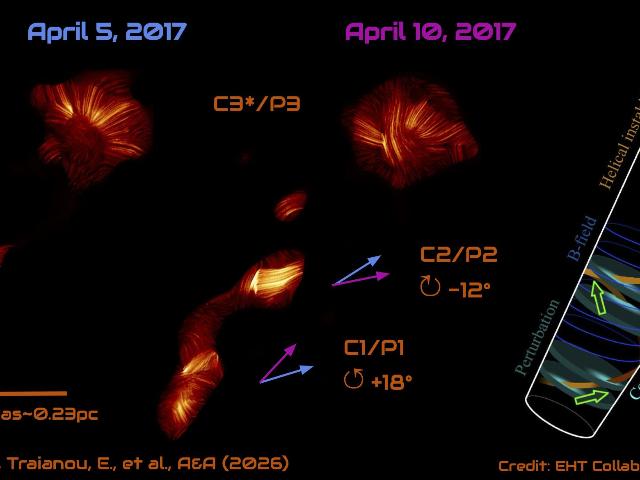

그림 1. 2017년 4월 5일과 10일, EHT로 관측한 OJ 287의 모습. 초대질량블랙홀로부터 불과 0.75광년 떨어진 거리에서 전례 없는 해상도로 제트 구조를 포착했다. 편광 영상(왼쪽 및 가운데)에서는 5일이라는 짧은 간격 동안 눈에 띄게 진화하는 세 개의 밝은 성분을 보여주는데, 이는 해당 천체에서 직접 영상화된 변화 중 가장 짧은 시간 척도이다. 가장 안쪽에 위치한 두 성분은 서로 반대 방향의 편광 회전을 나타낸다. 속도가 더 빠른 성분인 C1/P1(파란색 화살표)은 시계 반대 방향으로 +18° 회전하는 반면, 속도가 느린 성분인 C2/P2(분홍색 화살표)는 시계 방향으로 -12° 회전한다. 블랙홀에서 가장 멀리 위치한 성분인 C3/P3*는 재집속 충격파의 특징인 방사형 편광을 나타낸다. 오른쪽 모식도는 제트를 따라 서로 다른 속도로 전파되는 충격파 성분(초록색 화살표)이 나선형 켈빈-헬름홀츠 불안정성 패턴(주황색 선)과 어떻게 상호작용하는지 보여준다. 이 과정에서 나선형 자기장(파란색 선)의 서로 다른 위상에 겹침으로써 관측된 것과 같이 편광각의 반대 방향 회전이 발생하게 된다. 출처: EHT 공동연구그룹 / E. Traianou. (Gómez, J. L., Cho, I., Traianou, E., et al., A&A 2026, DOI: 10.1051/0004-6361/202555831)

- 동영상: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLoKGrHCWuYP_8Y~.mov

이 애니메이션은 나선형 자기장이 형성된 제트 내부에서 전파되는 충격파와 켈빈-헬름홀츠 불안정성 패턴 사이의 상호작용을 보여준다. 이는 2017년 4월 5일과 10일, EHT로 초대질량블랙홀 후보인 OJ 287을 1.3mm 파장에서 관측한 결과를 바탕으로 제작되었다. 왼쪽 패널은 블랙홀로부터 약 10~100 중력 반지름(약 0.2 광일) 거리의 제트 구조를 보여주며, 이곳에는 나선형 자기장(주황색 실선)과 켈빈-헬름홀츠 파동 패턴(빨간색 나선, 파장 약 100 마이크로초각 또는 1.5 광년)이 공존한다. 두 개의 밝은 충격파 성분인 C1(청록색)과 C2(분홍색)는 서로 다른 속도로 제트 하류를 향해 전파된다. 이 충격파들이 나선 구조를 통과하며 불안정성의 서로 다른 위상과 상호작용할 때, 국지적 영역을 밝히며 서로 반대 방향의 편광각 회전을 일으킨다. 속도가 더 빠른 C1 성분은 하루에 약 3.7°씩 시계 반대 방향으로 회전하며, 속도가 느린 C2 성분은 하루에 약 2.5°씩 시계 방향으로 회전한다. C3 성분(초록색)은 방사형 편광을 띠는 정지된 재집속 충격파를 나타낸다. 오른쪽 패널은 5일간의 관측 기간 동안 나타난 편광각의 변화를 보여준다.

출처: EHT 공동연구그룹 / E. Traianou. (Gómez, J. L., Cho, I., Traianou, E., et al., A&A 2026, DOI: 10.1051/0004-6361/202555831)

[참고 2] 용어 설명

- 이중 블랙홀

두 개의 블랙홀이 서로의 중력에 묶여 공전하는 시스템으로, 주로 거대 은하들이 충돌하고 병합하는 과정에서 만들어진다. 시간이 지나면서 서서히 가까워지다 충돌하여 하나로 합쳐지는 경우 강한 중력파를 방출하기도 하며, 때문에 EHT를 활용한 블랙홀의 영상화뿐만 아니라 다중신호(multi messenger) 천문학에서도 중요한 관측 대상 중 하나이다.

그림 2. 이중 블랙홀의 모식도. 출처: NASA Jet Propulsion Laboratory

- 본 연구에 참여한 8개 망원경

아타카마 밀리미터/서브밀리미터 전파간섭계(ALMA), 아타카마 패스파인더(APEX), 유럽 국제전파천문학연구소(IRAM) 30미터 전파망원경, 제임스 클러크 맥스웰 전파망원경(JCMT), 대형 밀리미터 망원경(LMT), 서브밀리미터 전파망원경 집합체(SMA), 서브밀리미터 전파망원경(SMT), 남극 전파망원경(SPT)

[참고 3] 연구진 및 논문

○ 연구진 (국내 저자 9명)

• 제2 저자 : 조일제 선임연구원 (천문연)

• 공동저자 : 손봉원, 김종수, 이상성, 정태현 (이상 천문연), 김재영 (UNIST), 김준한 (KAIST), 박종호 (경희대), Sascha Trippe (서울대)

○ 논문

- 제목 : Spatially resolved polarization swings in the supermassive binary black hole candidate OJ 287 with first Event Horizon Telescope observations

- 게재지 : Astronomy & Astrophysics 2026년 1월 8일자

- EHT 연구단 영문 보도자료 원문 링크:

https://eventhorizontelescope.org/news/2026/01/event-horizon-telescope-maps-twisting-magnetic-fields-near-oj287

09

2026-01

No. 907

선생님 대상 겨울 천문연수 실시

- 최신 우주과학 주제 및 천체 사진 촬영 및 관측 실습 진행

■ 한국천문연구원(이하 천문연, 원장 박장현)은 오는 12일부터 14일까지 대전 본원에서 전국 초․중․고등 교원 대상으로 겨울 천문연수를 실시한다.

□ 이번 온라인 천문연수는 최신 천문우주과학에서부터 실습에 이르기까지 폭넓은 주제를 다루며, 천문연 연구자들이 직접 강연한다.

□ 이번 연수에서는 최신 천문우주과학 주제인 ‘누리호 4차 발사 탑재체 로키츠와 ‘외계행성 연구’를 비롯해 ‘태양과 우주환경’, ‘은하의 진화’ 등을 주제로 한 강연이 펼쳐지며, 대덕전파망원경 등 주요 연구현장도 탐방한다.

□ 더불어 ‘스마트폰 천체사진 촬영’‘천체망원경 작동법 익히기’, ‘별자리 찾기’ 등 관련 실습도 이뤄진다.

□ 한편, 한국천문연구원은 1995년부터 매 여름·겨울방학 기간에 천문연수를 운영해왔으며, 약 7,000여 명이 이수했다.

02

2026-01

No. 906

※ 우주항공청 배포 보도자료로, 천문연 성과가 포함되어 있어 공동 게시합니다.

- 지상망원경과 우주망원경, 동시관측으로 정확한 거리와 질량 측정

【관련 국정과제】 28. 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성

우주항공청(청장 윤영빈, 이하 ‘우주청’)은 한국천문연구원(원장 박장현, 이하 ‘천문연’)이 참여한 국제 공동연구진이 우리나라의 외계행성탐색시스템(이하 ‘KMTNet’; Korea Microlensing Telescope Network)과 유럽우주국 가이아(GAIA) 우주망원경을 활용해 토성급 질량의 나홀로 행성을 발견했다고 1월 2일(금) 밝혔다.

나홀로 행성은 중심별의 중력에서 벗어나 우주 공간을 홀로 떠도는 행성으로, 이러한 천체들은 행성계의 형성과 진화를 이해하는 중요한 단서를 제공한다. 이번에 발견된 나홀로 행성 ‘KMT-2024-BLG-0792’은 토성 질량의 약 0.7배 크기로, 지구로부터 1만 광년 가량 떨어져 있다. 이 행성은 기존의 나홀로 행성 발견과 달리, 지상망원경과 우주망원경을 동시에 활용하여 지구로부터의 정확한 거리를 측정한 첫 번째 나홀로 행성으로 기록되었다.

현재 나홀로 행성을 발견할 수 있는 유일한 방법은 미시중력렌즈 현상*을 활용하는 것이다. KMTNet은 칠레, 호주, 남아프리카공화국에 설치된 세 곳의 망원경을 통해 24시간 연속 관측이 가능하여, 미시중력렌즈 현상이 짧게 발생하는 나홀로 행성도 놓치지 않고 발견할 수 있는 장점이 있다. 천문연 KMTNet 연구진은 미시중력렌즈 현상으로 이번 나홀로 행성을 발견하였고, 이 현상이 일어날 당시 가이아 우주망원경이 동일 영역을 16시간 동안 6차례 관측한 자료를 바탕으로 행성의 거리와 질량을 정확하게 측정할 수 있었다.

* 미시중력렌즈 현상: 보이지 않는 천체의 중력이 배경 별의 빛을 휘게 해 밝기가 일시적으로 밝아지는 현상

이번 발견은 중요한 학문적 의미를 갖는다. 지금까지 미시중력렌즈 방법을 통해 발견된 9개의 나홀로 행성은 모두 ‘아인슈타인 데저트’라고 불리는 특정 범위의 아인슈타인 반경*(약 9~25마이크로초각) 밖에서 발견되었으나, 이번 행성은 아인슈타인 데저트 내에서 발견된 첫 번째 사례이다.

* 아인슈타인 반경: 미시중력렌즈 현상을 일으키는 물체의 중력장이 빛을 휘게 하는 정도를 정의하는 물리적인 반경

우주청 강경인 우주과학탐사부문장은 “천문연에서 구축한 KMTNet의 우수한 성능 덕분에 미시중력렌즈 방법을 통해 나홀로 행성을 포함한 외계행성 발견을 우리나라가 선도하고 있다”며, “앞으로도 우리 지상망원경과 국제 우주망원경들 간의 동시관측 등을 통해 새로운 발견을 지속적으로 추진할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

이번 연구 결과는 2026년 1월 1일자(미국동부시각) 사이언스지(Science)에 발표된다.

[참고 1] 관측 가상도 1부.

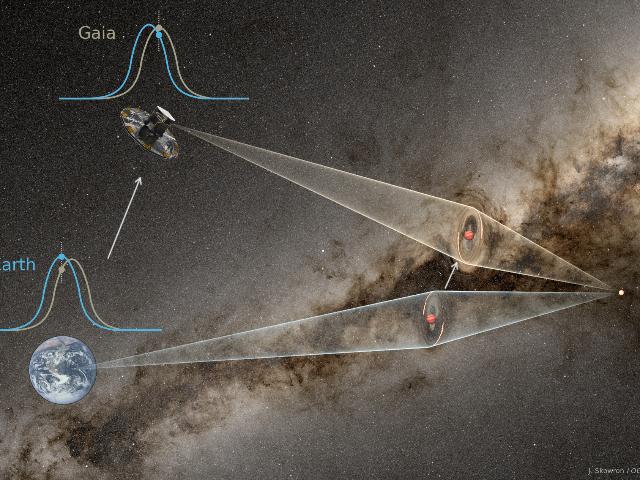

그림 1. 지상망원경인 KMTNet과 가이아 우주망원경으로 토성급 질량의 나홀로 행성을 관측하는 방법 가상도

그림 2. (왼쪽) 지상과 가이아 우주망원경이 관측한 미시중력렌즈 3차원 개략도 (오른쪽) KMT-2024-BLG-0792/OGLE-2024-BLG-0516 미시중력렌즈 사건의 광도 곡선. (A 지상망원경과 가이아 우주망원경이 공동 관측한 광도 곡선 모습. B 미시 중력렌즈 사건의 전체 모습)

[참고 2] 주요 용어 설명 1부.

□ 나홀로 행성

ㅇ 국제천문연맹(IAU)이 정하는 행성 정의에 따르면, 행성은 1) 태양 주위를 돌아야 하고, 2) 구형의 모습을 가지고 있어야 하며, 3) 공전궤도에 홀로 존재해야 한다. 이를 만족하는 태양계 행성은 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 등 모두 8개이다.

ㅇ 태양계 너머 우주 공간에 있는 행성을 외계행성이라고 부른다. 외계행성은 지구로부터의 거리가 멀고 스스로 빚을 낼 수 없는 어두운 천체이기 때문에 직접 관측하기가 매우 어렵다. 그로 인해 현재까지 발견된 약 6천여 개 외계행성 대부분은 행성의 중심별을 관측함으로써 간접적으로 발견됐다(케플러 우주망원경에서 사용했던 ‘별 표면 통과’ 방법 등).

ㅇ 행성계 내의 행성은 여러 요인으로 인해 중심별의 중력권 밖으로 튕겨 나갈 수 있다. 이처럼 중심별의 중력에 속하지 않고 우주 공간을 홀로 떠도는 행성을 나홀로 행성(Free floating planet 또는 rogue planet)이라고 하며, 이러한 천체들은 행성계의 다양한 형성과 진화를 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.

□ 외계행성탐색시스템(KMTNet, Korea Microlensing Telescope Network)

ㅇ 한국천문연구원이 운영하는 외계행성 탐색시스템은 지구와 비슷한 환경을 가지고 있어서 생명체가 존재할 가능성이 있는 외계행성을 찾기 위해, 남반구 칠레 CTIO(Cerro Tololo Inter-American Observatory), 남아공 SAAO(South African Astronomical Observatory), 호주 SSO(Siding Spring Observatory) 천문대에 설치한 망원경이다. 미시중력렌즈 현상을 이용한 외계행성 탐색에 최적화된 시스템으로, 수개월 간의 시험 관측을 거쳐 2015년 10월 2일 본격 가동을 시작했다.

ㅇ 남반구 3개 천문대는 경도상으로 약 120도(또는, 각 지역 표준시가 8시간) 정도 차이가 나므로, 칠레 관측소에서 관측이 끝나갈 즈음에는 호주에서 관측이 시작되고, 호주 관측이 끝날 때면 남아공 관측소에서 이어서 관측이 진행되므로 24시간 연속 관측이 가능한 세계 최초의 탐색시스템이다.

※ 외계행성 탐색시스템 홈페이지 : http://kmtnet.kasi.re.kr/kmtnet/

□ 아인슈타인 데저트(Einstein Desert)

ㅇ 특정 범위의 아인슈타인 반경(약 9~25마이크로초각(µas))에 해당하는 천체가 거의 관측되지 않는 현상을 말한다. 이는 이 범위에 속하는 질량대의 천체가 드물거나, 형성 메커니즘이 다르기 때문일 수 있다는 가설을 뒷받침한다. 2016년~2019년 동안 발견된 KMTNet 미시중력렌즈 사건 중 배경별의 크기를 측정할 수 있는 30개의 사건을 분석하였고, 측정된 아인슈타인 링 각반경(θE)의 누적 분포에서 9~25마이크로초각 사이에 발견된 미시중력렌즈 사건이 없음을 확인할 수 있었다. 이 범위를 아인슈타인 데저트로 부르고 있다. 각반경의 크기는 천체의 질량이 클수록 커지며, 아인슈타인 테저트의 왼쪽(≤9µas)은 질량이 작은 행성, 오른쪽(≥25µas)은 갈색왜성과 별들로 보인다.

□ 미시중력렌즈 현상

ㅇ 어떤 별을 관측하고 있을 때, 별과 관측자 사이에 보이지 않는 천체(별 혹은 행성)가 지나가게 되면, 관측자에게 도달하지 않던 빛이 보이지 않는 천체의 중력에 의해 휘어져서 관측하고 있던 별의 밝기가 원래의 밝기보다 밝아지는 현상을 말한다. 중간에 놓인 별이 행성을 가지고 있을 때는 별에 의해 밝아졌다가 다시 어두워지는 매끄러운 밝기 변화와 함께 행성에 의한 추가적인 밝기 변형을 통해 외계행성의 존재를 확인할 수 있다. 중력렌즈 방법은 다른 방법들에 비해 훨씬 적은 경비가 드는 지상관측을 통해서도 지구와 같이 작은 질량을 가진 행성들을 검출할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

□ 논문 및 연구팀

- 논문 : A free-floating-planet microlensing event caused by a Saturn-mass object / 사이언스지 / 2026년 1월 1일(美 동부시각)

- 연구팀 : Subo Dong(1저자 및 교신저자, 베이징대), Zexuan Wu(2저자, 베이징대), 류윤현(3저자, 천문연), 이충욱(교신저자, 천문연) 외 천문연 미시중력렌즈 연구팀 다수가 공저자로 참여

31

2025-12

No. 905

대덕연구개발특구 기관장협의회장에 박장현 원장 선임

□ 박장현 한국천문연구원장이 대덕연구개발특구기관장협의회(이하 연기협) 신임 회장에 선임됐다.

□ 연기협은 12월 26일 정기총회를 열고, 박장현 원장을 20대 회장으로 선출했다. 박장현 원장은 2027년 12월까지 2년간 연기협을 이끌게 됐다.

박장현 원장은 “대덕 특구 내 기관의 의견과 지혜를 모으고, 과학과 문화예술 등 타 분야와의 융합을 통해 AI 시대 국가 과학기술 발전에 이바지하는 데 힘쓰겠다”고 소감을 밝혔다.

□ 한편, 연기협은 대덕연구개발특구에 입주한 과학기술 관련 정부출연 기관장 등 70여 개 기관 대표들의 모임으로, 1976년 창립 이래 기관 상호간의 정보 교류, 정책대안 발굴 제시, 국제교류 활동 등의 역할을 해오고 있다. (보도자료 끝)

27

2025-12

No. 904

2025년 12월 31일 일몰 및 2026년 1월 1일 일출시각 발표

■ 한국천문연구원은 주요 지역의 2025년 12월 31일 일몰시각 및 2026년 1월 1일 일출시각을 발표했다.

□ 2026년 떠오르는 새해 첫 해는 아침 7시 26분에 독도에서 가장 먼저 볼 수 있으며, 7시 31분 울산 간절곶과 방어진을 시작으로 내륙지방에서도 볼 수 있다.

□ 한편 2025년 12월 31일 가장 늦게 해가 지는 곳은 신안 가거도로 17시 40분까지 지는 해를 볼 수 있고, 육지에서는 전남 진도의 세방낙조에서 17시 35분까지 볼 수 있다.

□ 발표한 일출시각은 해발고도 0m를 기준으로 계산된 시각으로 고도가 높을수록 일출시각이 빨라져 해발고도 100m에서의 실제 일출시각은 발표시각에 비해 2분가량 빨라진다. (붙임의 표1 참고)

□ 일출이란 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선)에 나타나기 시작할 때를 의미하고, 일몰이란 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선) 아래로 사라지는 순간을 의미한다.

□ 기타 지역의 일출·몰 시각은 한국천문연구원 천문우주지식정보 홈페이지의 생활천문관(http://astro.kasi.re.kr/life/pageView/6)에서 찾아볼 수 있다.

(보도자료 끝)

※ 각 지방의 일출몰 시각은 첨부파일을 참고 바랍니다.

27

2025-12

No. 903

2026년도 주목할 천문현상

3월 3일 정월대보름날 개기월식…

크리스마스 이브날 가장 큰 보름달

■ 한국천문연구원은 2026년도 주요 천문현상을 발표했다. 3월 3일 정월대보름에 달이 지구의 본그림자에 완전히 가려지는 개기월식을 볼 수 있고, 크리스마스이브인 12월 24일에는 2026년 중 가장 큰 보름달을 볼 수 있다.

□ 3월 3일은 정월대보름인데 달이 지구의 본그림자에 완전히 가리는 개기월식 현상이 있다. 18시 49분 48초 달 일부분이 가려지는 부분식이 시작된다. 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 개기식은 20시 4분에 시작되며, 20시 33분 42초에 최대가 된다. 21시 3분 24초에 개기식이 종료되며, 이후 부분식은 22시 17분 36초에 끝이 난다. 이번 월식은 동아시아, 호주, 태평양, 아메리카에서 관측할 수 있다. 우리나라에서는 달이 뜨기 전부터 월식이 진행되어 끝날 때까지 전 과정을 볼 수 있다.

□ 3대 유성우라 불리는 1월 사분의자리 유성우, 8월 페르세우스자리 유성우, 12월 쌍둥이자리 유성우도 예년처럼 볼 수 있다. 새해 가장 먼저 찾아오는 사분의자리 유성우는 1월 3일 밤부터 1월 4일 새벽이 관측 적기이지만 달빛이 밝아 조건이 좋은 편은 아니다. 페르세우스 유성우 극대시간은 13일 정오지만 밤에는 달이 없어 13일 새벽과 14일 새벽에 관측이 유리하다. 26년 쌍둥이자리 유성우 극대시간은 12월 14일 23시이고, 달빛이 없어 12월 14일 밤부터 12월 15일 새벽까지 관측 조건이 좋다.

□ 일식은 태양-달-지구가 일직선으로 놓일 때 달에 의해 태양의 일부 또는 전부가 가려져 보이지 않는 현상이다. 2월 17일에는 금환일식이 있고 8월 13일에 개기일식이 있다. 그러나 이 두 번의 일식 모두 우리나라에서 볼 수 없다. 2월 17일 금환일식은 남아르헨티나, 칠레, 남아프리카, 남극에서 관측 가능하며, 8월 13일 개기일식의 경우 북아메리카, 서아프리카, 유럽에서 관측할 수 있다.

□ 6월 16일 저녁부터 18일 20시 30분 정도까지는 밤하늘에서 금성, 목성, 수성 그리고 달을 한꺼번에 볼 수 있다.

□ 한편 2026년 가장 큰 보름달(망*)은 12월 24일에 뜨는 달이며, 가장 작은 보름달(망)은 5월 31일에 뜨는 달이다. 가장 큰 달과 가장 작은 달의 크기는 약 14% 정도 차이가 난다.

※ 망: 태양, 지구, 달이 순서대로 한 직선 위에 놓이는 때. 또는 그때의 달. 달의 반구(半球) 전체가 햇빛을 받아 밝게 빛난다.

※ 보다 자세한 내용과 이미지는 하단 파일을 참고 바랍니다.

22

2025-12

No. 902

※ 우주항공청 배포 보도자료로, 공동 게시합니다.

우주망원경 스피어엑스, 102가지 적외선 색상으로 담아낸 ‘첫 우주 지도’ 공개

- 102개 색상으로 이루어진 전천 지도 구축으로 우주의 진화 밝혀낼 자료 확보

- 한국 포함 국제 연구팀 데이터 분석 참여

【관련 국정과제】 28. 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성

□ 우주항공청(청장 윤영빈, 이하 ‘우주청’)은 한국천문연구원(원장 박장현, 이하 ‘천문연’)과 美 항공우주국(이하 ‘NASA’) 등이 공동 개발한 우주망원경 스피어엑스*가 성공적으로 관측한 첫 번째 전천지도 영상을 12월 19일(금) 공개했다.

* SPHEREx : Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer

그림1. 스피어엑스 전천지도 이미지(출처: NASA/JPL-Caltech). 스피어엑스는 우주의 다양한 특징을 드러내는 102가지 적외선 색상으로 하늘 전체를 지도화했으며 이 이미지는 그중 일부 색상을 보여준다. 별(파란색, 녹색, 흰색), 뜨거운 수소 가스(파란색), 그리고 우주먼지(빨간색)에서 방출된 적외선 빛을 나타내고 있다.

□ 이번에 공개한 영상은 최초로 전 하늘을 102가지 적외선 색상(파장)으로 분광하여 완성한 첫 번째 우주 지도이다. 스피어엑스는 올해 3월 12일 발사 후 5월 1일부터 본격적인 관측을 시작했으며, 약 6개월 동안 우주 전체를 관측하여 지도를 완성했다. 스피어엑스가 관측하는 적외선 파장은 인간의 시각으로는 볼 수 없기 때문에, 그림1은 이를 가시광 색상으로 변환하여 생성된 이미지이다. 각 색상은 스피어엑스가 관측한 별(파란색, 녹색, 흰색), 뜨거운 수소 가스(파란색), 그리고 우주먼지(빨간색)에서 방출되는 적외선 빛을 보여준다.

□ 스피어엑스는 하루에 약 14.5바퀴를 지구 주위로 공전하며, 남북극을 가로지르고 극지방을 통과한다. 매일 하늘의 원형 띠 영역을 따라 약 3,600장의 이미지를 촬영하고, 지구가 태양 주위를 공전함에 따라 스피어엑스의 시야도 이동한다. 이 과정은 6개월 동안 계속되며, 그 결과 전 하늘을 관측한 360도 모자이크 이미지가 완성된다. 연구팀은 이렇게 6개월 동안 촬영한 이미지를 디지털 방식으로 합성하여 첫 번째 전천지도를 완성했다.

□ 스피어엑스는 이를 위해 6개의 검출기에 특수 설계된 선형분광필터를 활용해 102가지 파장대역을 관측한다. 각 파장은 은하, 별, 별탄생 지역 및 기타 천체의 특징에 대한 고유한 정보를 담고 있다. 예를 들어 우리은하에서 별과 별탄생이 밀집된 먼지 구름은 특정 파장에서 밝게 빛을 방출하지만, 다른 파장에서는 빛을 방출하지 않아 관측할 수 없다. 또한, 스피어엑스가 관측한 102가지 색상을 활용하면 수억 개에 달하는 은하까지 거리 측정이 가능하며, 이를 통해 이들의 3차원 분포를 지도화할 수 있다.

□ 스피어엑스 전천 관측 자료는 우주의 역사, 은하의 형성과 진화, 그리고 생명체의 기원이 되는 물과 얼음 등을 탐사하는 주요 과학 임무에 활용된다. 이번 임무는 NASA 제트추진연구소(JPL)가 총괄하며, 데이터 분석에는 미국 내 10개 기관과 천문연의 정웅섭 박사 연구팀을 비롯한 한국 과학자들이 참여한다. 한국 연구진은 주요 과학 임무 및 자료처리에 참여할 뿐만 아니라, 다양한 연구 주제에 대한 관측 데이터의 과학적 분석에서도 중요한 역할을 수행하고 있다.

□ 국제 공동 연구팀은 스피어엑스의 주 임무 기간인 2년 동안 세 번의 전천 관측을 추가로 수행할 예정이며, 이 데이터를 합쳐 측정 감도가 향상된 3차원 통합 지도를 완성할 계획이다. 처리된 전체 데이터는 과학자와 일반 대중이 무료로 이용할 수 있도록 전 세계에 IPAC*의 아카이브 IRSA*(NASA/IPAC 적외선 과학 아카이브)를 통해 공개될 예정이다.

* IPAC/IRSA(Infrared Processing and Analysis Center/Infrared Science Archive): 캘리포니아 공과대학(Caltech)의 천체물리학 및 행성과학 연구 데이터 아카이브

□ NASA 천체물리학 부서 숀 도마갈-골드만(Shawn Domagal-Doldman) 국장 대행은 “스피어엑스의 방대한 데이터를 처음 접했을 때 짜릿함을 느꼈다”며, “이 우주망원경은 단 6개월 만에 102개의 새로운 우주 지도를 완성했다. 이 방대한 데이터는 전 세계 천문학자들에게 새로운 발견의 보고(寶庫)가 될 것"이라고 말했다.

□ 우주청 강경인 우주과학탐사부문장은 “한국이 참여한 스피어엑스 우주망원경의 관측자료를 활용하여 우리나라 과학자들도 주요 연구 주제인 우주얼음 뿐만 아니라, 활동성 은하핵, 태양계 소천체 등에서도 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 강조했다.

22

2025-12

No. 901

※ 우주항공청 배포 보도자료로, 천문연 성과가 포함되어 있어 공동 게시합니다.

차중 3호 위성 탑재체, 초기 데이터 확보 성공

- 국내개발 ROKITS, IAMMAP, BioCabinet 탑재체

시험관측 및 3D프린팅 첫 임무 성공-

□ 우주항공청(청장 윤영빈, 이하 ‘우주청’)은 지난 11월 27일 발사된 차세대 중형위성 3호(이하 ‘차중 3호’)에 탑재된 주요 과학·기술 검증 탑재체들이 약 2주간의 초기 운영 기간 동안 안정적인 상태를 유지하며 관측 임무를 위한 기능 시험을 수행했다고 밝혔다.

ㅇ 차중 3호에 우주용 광시야 대기광 관측기(ROKITS), 우주플라즈마-자기장 측정기(IAMMAP), 그리고 바이오 3D 프린팅 기반 줄기세포 3차원 분화 배양검증기(BioCabinet)가 탑재되어 있으며, 세 탑재체 모두 초기 운영 결과가 성공적으로 확인되었다.

그림 1. (왼쪽) ROKITS 보조 카메라로 촬영한 밤 영상. (오른쪽) 영상을 지도상 해당 지역(스페인 동남부)에 투영한 모습

□ 한국천문연구원의 로키츠(ROKITS, Republic Of Korea Imaging Test System)는 지구 오로라를 고해상도로 촬영하는 광시야 카메라이다. 로키츠(ROKITS)는 초기 기능 점검 기간 동안 첫 시험 영상 촬영에 성공하며 핵심 기능을 검증했다.

ㅇ 로키츠(ROKITS)는 시험 운영을 통해 목표로 했던 700km 이상의 넓은 관측 폭을 확보하면서도 세밀한 지형을 포착하는 등 촬영 기능이 정상적으로 동작함을 확인하였다.

ㅇ 이후 오로라 관측을 통해 지구 대기로 유입하는 에너지 등 우주 환경 예측에 필요한 정보를 수집할 예정이다.

□ KAIST 인공위성연구소의 아이엠맵(IAMMAP, Ionospheric Anomaly Monitoring by Magnetometer And Plasma-probe)은 시험 관측을 성공적으로 수행하였으며, 현재 초기 운영 단계에서 본격적인 임무 수행을 위한 최적의 관측 조건 확보에 주력하고 있다.

ㅇ 아이엠맵(IAMMAP)은 초기 운영 기간 동안 낮 지역, 밤 지역, 극 지역을 지날 때마다 크게 달라지는 전리권의 플라즈마 및 자기장 환경 변화에 최적화된 관측 조건을 찾는 작업을 진행하고 있다.

ㅇ 이 과정을 통해 최종적으로 계절에 따라 달라지는 전 지구적인 우주 플라즈마 및 자기장 지도를 작성하는 관측 임무를 시작할 예정이다.

□ 한림대학교의 바이오캐비넷(BioCabinet)은 미세중력 환경에서의 줄기세포 분화 및 바이오 3D 프린팅을 성공적으로 수행중에 있다.

ㅇ 발사 후 첫 교신에서 줄기세포 및 역분화 줄기세포(iPSC)*의 생존을 위한 내부 환경 유지 시스템이 정상 작동하고 있음을 확인하였다.

* 역분화 줄기세포(iPSC)는 체세포를 줄기세포로 역분화시켜 제작된 세포이며, BioCabinet에 탑재된 iPSC는 심장세포로 분화 유도된 역분화 줄기세포이다.

ㅇ 이후 지상국과의 교신을 통해 첫 번째 바이오 3D 프린팅 임무를 진행하였으며, 시험을 정상적으로 완료하였다.

□ 강경인 우주과학탐사부문장은 “차중 3호의 모든 탑재체가 초기 데이터 수신에 성공하여, “태양활동에 따라 발생되는 로키츠(ROKITS)의 고해상도 오로라 관측과 아이엠맵(IAMMAP)의 전리권 플라즈마-자기장 환경 관측으로 우주환경의 다양한 변화를 보다 정밀하게 측정할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

05

2025-12

No. 900

천문연-경희대, 우주탐사와 우주과학 공동연구 위한 업무협약 체결

- 5일 MOU… 경희대 미래우주탐사연구원 중심 협력

■ 한국천문연구원(원장 박장현, 이하 ‘천문연’)과 경희대학교(총장 김진상)가 우주탐사와 우주과학 공동연구를 위한 업무협약을 체결했다.

□ 천문연은 5일 경희대 국제캠퍼스 중앙도서관 대회의실에서 경희대와 업무협약식을 개최했다. 이번 협약은 양 기관이 천문학, 우주과학 및 우주탐사 분야에서 상호 협력 체계를 구축하고, 공동 연구, 인력 교류, 기술 개발, 데이터 활용 및 인공지능 기반 우주과학 연구 등의 다양한 협력을 목적으로 한다.

□ 협약 이후 천문연과 경희대는 ▲우주탐사 임무 설계 및 인공지능 기반 우주과학 연구를 포함한 새로운 우주과학 탐구 분야의 기획 및 협력 ▲공동 연구의 성공적 수행을 위한 인력 교류 및 실무 협의체 구성 등을 진행해나갈 예정이다.

□ 한편, 경희대는 지난 8월 우주탐사학과가 교육부와 한국연구재단이 주관하는 대학기초연구소 지원사업(G_LAMP)에 선정됐으며, 이에 우주공학을 비롯해 행성과학, 태양권물리, 천체물리, 우주생물학 등 다양한 분야가 협력하는 융합연구를 추진하는 미래우주탐사연구원(원장 선종호 교수)을 신설 개편했다.

□ 천문연 박장현 원장은 “천문 우주과학은 본질적으로 개방형 학문이며, 공동 연구가 절실한 분야이다”며 “경희대를 비롯해 천문 우주과학 전공 분야의 대학들과 학-연 협력을 강화해나갈 예정이다 ”고 밝혔다.

천문연-경희대 업무협약 체결 모습. 왼쪽이 이은열 경희대학교 국제학무부총장, 오른쪽이 박장현 한국천문연구원장이다.

01

2025-12

![[천문연 보도] 천문연, 대전시와 함께 하는 우주탐사 강연 프로그램 ‘Moon to Mars’ 개최](/file/thumbnail/sm_1764549662681_1.jpg)

No. 899

천문연, 대전시와 함께 하는 우주탐사 강연 프로그램 ‘Moon to Mars’ 개최

- 오로라 관측용 카메라 및 남극 천문 연구 주제 강연

■ 한국천문연구원(원장 박장현, 이하 ‘천문연’)은 오는 12월 6일 본원에서 우주탐사를 주제로 한 대중강연 프로그램 ‘Moon to Mars*, 과학도시 대전과 함께하는 KASI 스페이스 아카데미’를 진행한다.

* Moon to Mars(M2M) : ‘달에서 화성까지’ 간다는 미국 항공우주국(NASA)의 프로그램으로, 달에 인류를 보낸 후 이를 거점으로 삼아 화성 유인탐사 목표를 달성하겠다는 계획이다.

□ 이번 프로그램에서는 누리호 4차 발사 시 우주로 보낸 우주용 광시야 오로라·대기광 관측 카메라(이하 ROKITS, Republic Of Korea Imaging Test System)와 남극에서의 천문 연구 이야기가 펼쳐진다. 각각 해당 연구의 과제책임자인 이우경 박사와 정종균 박사가 강연을 진행한다.

□ 강연과 질의응답 시간 이후에는 한국천문연구원 본원의 우주탐사 주제 대표 연구실인 탐사과학운영실과 우주환경감시실 등을 방문한다. 탐사과학운영실은 현재 달 탐사 관련 운영실로 다누리에 탑재된 편광카메라가 촬영한 달 그리고 현재 개발 중인 달 착륙선의 탑재체 모형들을 확인할 수 있다. 우주환경감시실에서는 나사의 태양활동관측위성이 관측한 태양의 준실시간 모습과 ROKITS의 임무인 우주환경에 대한 최신 연구 소식들을 확인할 수 있다.

□ ‘Moon to Mars, 과학도시 대전과 함께하는 KASI 스페이스 아카데미’는 우주탐사에 대한 국민적 관심과 전문 프로그램의 필요에 따라 마련돼 지난해부터 시리즈로 진행 중이며, 천문연과 대전테크노파크가 공동 주최한다.

강연자

이우경 박사

정종균 박사

과학도시 대전과 함께하는

MOON TO MARS

KASI 스페이스 아카데미

12.6(토) 10:00~12:00 한국천문연구원 은하수홀

선착순 접수 (QR 코드) 2025.11.26.(수) 10:00부터

남·북극 천문 연구

세계 최초 오로라 관측 용으로 개발한 ROKITS(우주용 광시야 관측 카메라)와 남극에서 진행하고 있는 천문 연구를 주제로 이우경 박사님과 정종균 박사님이 함께하는 특별 강연에 초대합니다!(견학도 있어요~) 누구나 참여 가능하미, 상단 QR링크를 통해 선착순 접수 해주세요!

강연

1) 이우경(한국천문연구원 책임연구원) / 오로라를 보는 세 개의 눈 : 차세대 중형위성 3호 로키츠(ROKITS)

2) 정종균(한국천문연구원 우주항법측지센터장) / 지구의 끝-우주의 시작, 남극 : 남극에서의 천문 연구

견학

탐사과학운영실

우주물체감시실

고천문기기

우주환경감시실

한국천문연구원, 대전광역시, 대전테크노파크