보도자료

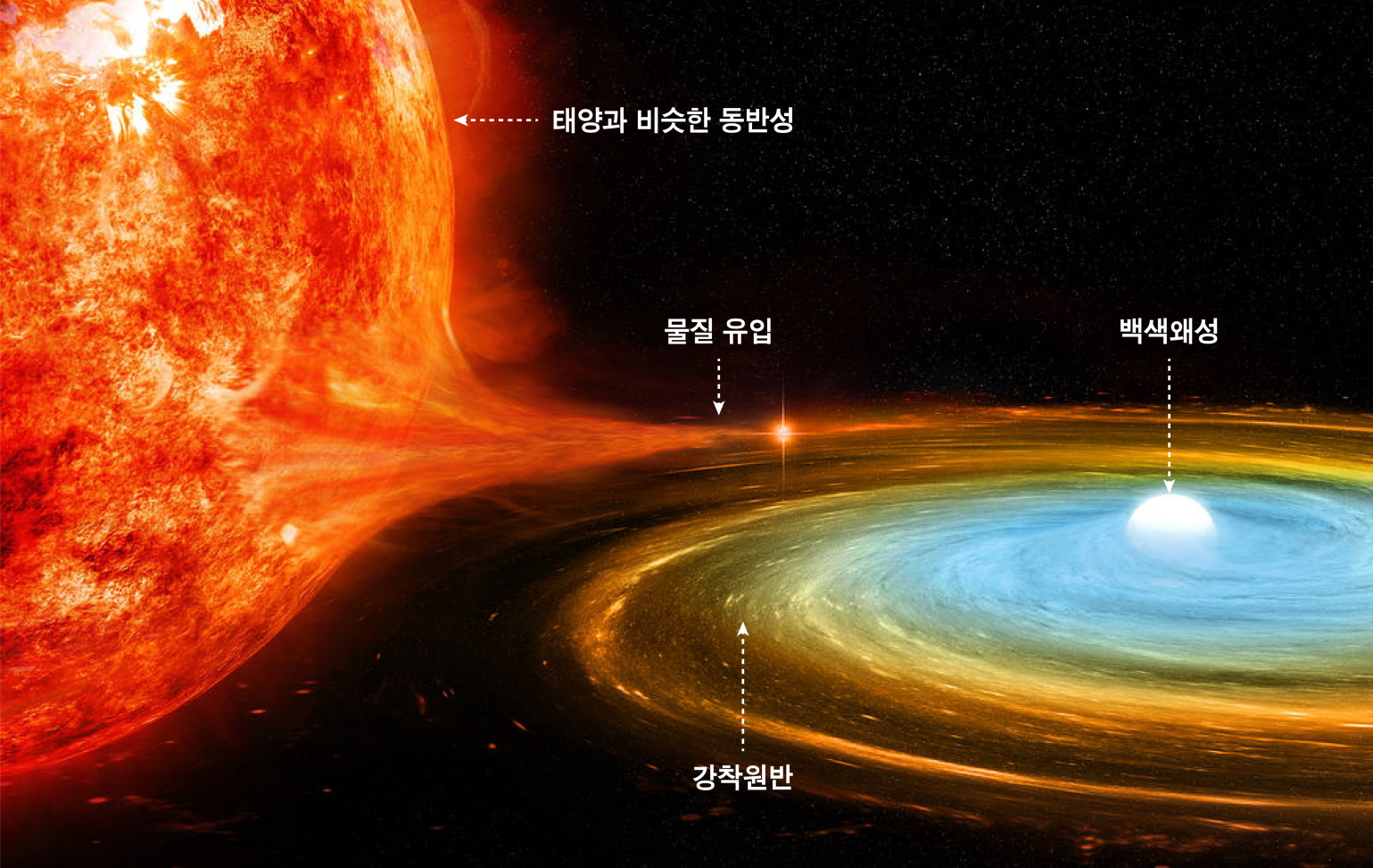

■ 우주 속 별들의 절반 이상은 두 개 이상이 함께 존재하고 태양처럼 혼자 존재하는 경우는 소수이다. 별의 진화 연구에는 혼자 있는 별보다 둘 또는 여럿이 존재하며 상호작용을 주고받는 사례가 더 유용하다. 쌍성계의 한 별이 동반성으로부터 빛을 만들 수 있는 물질을 재공급 받으면 별이 갑자기 밝아지는데 이런 별을 신성(新星, nova)이라 하고, 밝아지는 정도가 신성보다 낮으면 왜소신성, 훨씬 크면 초신성이 된다. (그림 3 참조)

■ 한국천문연구원 김상철 박사가 주도하는 초신성 탐사 관측 연구진은 외계행성탐색시스템(이하 KMTNet, Korea Microlensing Telescope Network)을 이용한 초신성 탐사(survey) 관측 중 이제까지 발견된 왜소신성보다 거리가 가장 멀고, 우리은하의 헤일로*에 존재하는 왜소신성을 발견했다.

* 헤일로 : 우리은하의 구성성분 중 하나로, 은하 전체를 감싸듯이 구형으로 분포하고 있는 구름

□ 왜소신성은 신성이나 초신성에 비해 덜 밝아 가까운 거리에 있어야 발견이 쉽다. 이제까지 알려진 왜소신성들은 대부분 지구로부터의 거리가3,000광년보다 가까운 태양계 부근에서 발견됐다. 이들은 우리은하의 세 구성성분인 원반, 중앙 팽대부, 헤일로 중 원반에 속해 있는 것으로 알려져 있다. 이번에 한국천문연구원 연구진이 발견한 왜소신성 ‘KSP-OT-201611a’는 거리가 우리은하 중심으로부터는 약 45,000광년(지구에서 약 24,000광년)이고 우리은하 평면에서 5,500광년이나 떨어져 있어 우리은하 헤일로에 존재하는 것으로 밝혀졌다. (그림 1 참조)

□ 헤일로는 원반이나 팽대부보다 넓은 영역에 퍼져 있지만 천체가 많지 않고 대부분 어둡고 멀기 때문에 연구하기 어렵다. 하지만 암흑물질을 포함하고 있을 것으로 여겨져 중요한 성분으로 꼽힌다. 주로 구상성단이나 거문고자리 RR형 변광성, 행성상 성운 등으로 연구했는데 이번처럼 헤일로에서 발견되는 왜소신성의 수가 늘어난다면 헤일로를 연구할 수 있는 새로운 도구를 찾은 셈이 된다.

□ 왜소신성이 우리은하의 원반 내부 또는 태양계 근처에 있는 경우에는 백색왜성과 짝을 이루는 동반성이 태양과 별로 다르지 않지만, 왜소신성이 헤일로에 존재한다면 동반성은 원반에 있는 경우보다 별 내부의 중원소(금속) 함량이 적고 나이도 많을 것으로 기대된다. 이번 발견과 같이 새로 발견한 헤일로 왜소신성의 관측자료들은 동반성의 중원소 함량이 적은 경우를 설명하는 왜소신성의 이론과 모형들을 개선하는 데 중요한 역할을 한다.

□ 이번 연구를 이끈 한국천문연구원 광학천문본부 이영대 박사는 “우리은하 헤일로 천체의 관측이 쉽지 않은데 헤일로를 연구할 수 있는 새로운 도구를 찾아 기쁘다”며 “이 연구는 24시간 연속 관측이 가능한 KMTNet의 영향력을 보여주는 대표적인 경우”라고 전했다.

김상철 박사는 “망원경의 시간을 막대하게 투자해야 하는 탐사 관측은 목적했던 바를 이룰 수 있게 해줄 뿐만 아니라 전혀 예상하지 못한 새로운 발견도 가능케 한다”며 “초신성을 관측하던 중 이 특별한 왜소신성을 발견한 것처럼, 앞으로 KMTNet을 이용한 초신성 탐사 관측이 또 어떤 새로운 흥분을 가져다줄지 기대하고 있다”고 말했다.

□ 한국천문연구원 초신성 탐사 관측 연구진은 우리은하 또는 외부은하의 초신성을 찾고 정밀 관측해서 별의 폭발 과정, 무거운 원소들의 생성 과정, 블랙홀의 탄생이나 중력파 방출 과정 등을 연구하기 위한 탐색연구를 수행 중이다.

□ 한편, 이번 연구 논문은 천문학 분야 최상위급 학술지인 미국 천체물리학저널(The Astrophysical Journal) 8월 1일자에 실렸다.

우리은하를 위에서 본 모습(평면도)과 옆에서 본 모습(측면도) 그리고 이번에 발견한 헤일로의 왜소신성 KSP-OT-201611a의 위치.

우리은하를 위에서 본 모습(평면도)

세로 전체 값 : 100,000광선

은하 중심 ↔ 왜소신성(KSP-OP-201611a) : 45,000광년

태양 ↔ 왜소신성(KSP-OP-201611a) : 24,000광년

우리은하를 옆에서 본 모습(측면도)

은하 원반 평면 ↔ KSP-OP-201611a : 5,500광년

은하 가로 값 : 1.000광년

원반

헤일로

구상성단

중앙 팽대부

태양의 위치

그림 1. 우리은하를 위에서 본 모습(평면도)과 옆에서 본 모습(측면도) 그리고 이번에 발견한 헤일로의 왜소신성 KSP-OT-201611a의 위치.

KSP-OT-201611a는 은하 중심에서 약 45,000광년 거리(지구로부터는 약 24,000광년 거리)에 있다.

은하 원반 평면에서는 약 5,500광년 떨어져 있어 우리은하의 헤일로 천체로 생각된다. (그림 출처 : 왼쪽 NASA/JPL-Caltech / 오른쪽 ESA)

왜소신성 KSP-OT-201611a의 관측영상(위)과 광도곡선(아래). 관측영상의 가운데에 KSP-OT-201611a가 존재한다.

상단 : 왜소신성 폭팔단계 A(폭팔 전),B(폭팔),C(폭팔 없을 때) 비교사진

하단 : 그래프의 가로축은 관측 시간MJD[days], 세로축은 빛의세기V[mag]이다. 가로축 아래부터 21.5, 21.0, 20.5, 20.0, 19.5, 19.0, 18.5이고 세로축 왼쪽부터 57700, 57750, 57800, 57850이며 A,B,C를 비교하는 그래프이다.

- a는 왜소신성 폭발 전 단계인데, 관측한 한 장의 영상으로는 왜소신성을 구분하기 어렵다.

- b는 왜소신성이 폭발하여 밝기가 최대인 단계이며, 한 장의 영상으로도 왜소신성을 구분할 수 있다.

- c는 왜소신성 폭발이 없을 때의 영상 170장을 합성했는데, 밝아지지 않았을 때의 왜소신성을 겨우 구분해서 볼 수 있다.

그림 2. 왜소신성 KSP-OT-201611a의 관측영상(위)과 광도곡선(아래). 관측영상의 가운데에 KSP-OT-201611a가 존재한다.

ⓐ는 왜소신성 폭발 전 단계인데, 관측한 한 장의 영상으로는 왜소신성을 구분하기 어렵다.

ⓑ는 왜소신성이 폭발하여 밝기가 최대인 단계이며, 한 장의 영상으로도 왜소신성을 구분할 수 있다.

ⓒ는 왜소신성 폭발이 없을 때의 영상 170장을 합성했는데, 밝아지지 않았을 때의 왜소신성을 겨우 구분해서 볼 수 있다.

왜소신성 KSP-OT-201611a 관측영상

그림 3. 왜소신성의 메커니즘 상상도. 두 개의 별이 쌍성을 이루고 있고, 둘 중 질량이 조금 더 큰 별이 먼저 종말을 맞아 백색왜성이 됐다.

태양과 비슷한 동반성(짝별)에서 수소나 헬륨 같이 빛을 만들 수 있는 물질이 백색왜성으로 유입되면 물질이 빙글빙글 돌면서 강착원반을 형성하고, 물질 유입 중 강착원반이 갑자기 밝아지는 경우가 생기는데 폭발적으로 밝기가 밝아지는 천체를 왜소신성이라고 부른다. (그림 출처 : NASA/CXC/M.Weiss)

※ 유입되는 물질이 백색왜성 주위에 원반을 만들고 원반에 물질이 쌓이면서 밝아지면 왜소신성,

유입되는 물질이 많아서 태양처럼 핵융합 반응을 통해 많은 빛을 만들면 신성,

백색왜성이 부서질 정도로 격렬하게 핵융합 반응을 해서 엄청난 빛을 생산하면 초신성이 된다.

[참고 설명]

- KSP-OT-201611a 명명법

케이엠티넷(KMTNet, 외계행성탐색시스템) 초신성 탐사 관측 연구진이 발견한 천체의 명명법은 다음과 같다. 맨 앞에는 외계행성탐색시스템 초신성 탐사 프로그램을 의미하는 KSP(KMTNet Supernova Program), 가운데에는 천체의 종류를 의미하는 OT(Optical Transient) 즉 가시광 변광천체라는 뜻이, 맨 뒤에는 발견된 순서를 나타내는 숫자와 문자가 들어가는데, 이 경우에는 2016년 11월에 발견된 첫 (a)번째 천체임을 나타낸다.

- KMTNet과 초신성 탐사 관측 연구진

한국천문연구원과 토론토대학교의 연구진은 우리나라가 남반구의 세 대륙(남아메리카의 칠레, 오세아니아의 오스트레일리아, 아프리카의 남아프리카공화국)에 설치한 KMTNet 1.6미터 광시야 망원경 3기를 이용해 초신성 탐사 관측 연구를 진행하고 있다. 초신성 탐사 관측 연구진은 우리은하 또는 외부은하의 초신성을 찾고 수백일 동안 정밀관측해서 별의 종말 단계의 폭발 과정, 탄소·산소·철·금·우라늄 같은 무거운 원소들의 생성 과정, 블랙홀·중성자별의 탄생 과정, 중력파·중성미자의 방출 과정 등을 연구하기 위한 탐색연구를 수행 중인데 이 과정에는 동일천체에 대해 중단 없는 24시간 연속 관측이 필수적이다. 망원경이 1기뿐이면 지구가 자전해서 관측할 수 없는 낮 시간동안 별이 폭발할 수 있기 때문이다. 이러한 24시간 지속 관측을 통해서 초신성뿐만 아니라, 신성, 왜소신성, 각종 변광성, 비(非)주기 변광성을 찾아낼 수 있고, 관측한 모든 영상을 합치면 마치 수백 시간 이상 관측한 것과 같은 효과를 발휘해 아주 어두운 은하나 별, 성단도 찾아낼 수 있다. KMTNet은 1년 중 약 6개월은 우리은하 중심부를 집중 관측해서 태양계 밖의 외계행성을 탐색하고, 우리은하 중심의 반대 방향을 보는 나머지 반년 동안은 초신성, 태양계 소천체, 외부은하 등을 관측한다.

초신성 탐사 관측 연구는 토론토대학교의 문대식 교수가 이끌고 있고, 한국천문연구원에서는 김상철, 박홍수, 이영대 박사 등이 참여하고 있다.

[참고 설명] 연구팀 및 논문

○ 연구팀 (저자순위 순)

- 이영대 (한국천문연구원 은하진화그룹 박사후연구원)

- 문대식 (캐나다 토론토대학교 교수)

- 김상철 (한국천문연구원 은하진화그룹 선임연구원/과학기술연합대학원대학교 부교수)

- 박홍수 (한국천문연구원 은하진화그룹 선임연구원)

- 차상목 (한국천문연구원 변광천체그룹 선임연구원/경희대학교 박사과정)

- 이용석 (한국천문연구원 변광천체그룹 연구원/경희대학교 박사과정)

○ 논문

- 제목: KSP-OT-201611a: A Distant Population II Dwarf Nova Candidate Discovered by the KMTNet Supernova Program

- 게재지 : The Astrophysical Journal, vol. 880, 109

첨부파일(5)

-

[천문연 영상] 왜소신성 KSP-OT-201611a 관측영상.gif

바로보기

[천문연 영상] 왜소신성 KSP-OT-201611a 관측영상.gif

바로보기

-

그림 3. 왜소신성의 메커니즘 상상도 그림 출처 NASA CXC M.Weiss.jpg

바로보기

그림 3. 왜소신성의 메커니즘 상상도 그림 출처 NASA CXC M.Weiss.jpg

바로보기

-

그림 2. 왜소신성 KSP-OT-201611a의 관측영상(위)과 광도곡선(아래).jpg

바로보기

그림 2. 왜소신성 KSP-OT-201611a의 관측영상(위)과 광도곡선(아래).jpg

바로보기

-

그림 1. 우리은하를 위에서 본 모습(평면도)과 옆에서 본 모습(측면도) 그리고 이번에 발견한 헤일로의 왜소신성 KSP-OT-201611a의 위치그림 출처 왼쪽 NASA JPL-Caltech 오른쪽 ESA.jpg

바로보기

그림 1. 우리은하를 위에서 본 모습(평면도)과 옆에서 본 모습(측면도) 그리고 이번에 발견한 헤일로의 왜소신성 KSP-OT-201611a의 위치그림 출처 왼쪽 NASA JPL-Caltech 오른쪽 ESA.jpg

바로보기

-

[천문연 보도자료] 가장 먼 왜소신성 발견.hwp

바로보기

[천문연 보도자료] 가장 먼 왜소신성 발견.hwp

바로보기