보도자료

■ 한국천문연구원(원장: 박석재)은 조선왕조실록의 고천문 기록을 분석하여 성종 21년(1490)의 혜성 기록이 사분의 자리 유성우 기원임을 처음으로 규명하였으며, 이 연구 결과는 영국왕립천문학회지(MNRAS)에 게재될 예정이라고 밝혔다.

○ 국제천체물리센터 고천문연구그룹의 이기원, 양홍진 박사와 경북대학교 박명구 교수로 이루어진 연구팀은 조선왕조실록의 혜성 기록을 분석하여 성종 21년(1490) 말에 나타난 혜성이 사분의 자리 유성우 기원임을 처음으로 규명하였으며, 아울러 이 혜성이 소행성 2003 EH1의 모체일 가능성도 확인하였다.

○ 유성우란 하늘의 어떤 지점(복사점)으로부터 유성이 단시간에 많이 떨어지는 현상으로, 이는 혜성이 태양주위를 지나가면서 뿌려놓은 먼지 입자 대역(유성 흐름)을 지구가 통과할 때 일어나는 것으로 알려져 있다.

○ 복사점이 사분의자리에 있는 사분의자리 유성우는 매년 1월 초에 관측되며 사자자리 유성우와 더불어 시간당 떨어지는 유성의 개수가 가장 많은 유성우 중의 하나이다.

○ 1979년 일본 학자 I. Hasegawa는 중국, 한국, 일본의 고대 혜성기록 분석으로부터 1490년 말에 나타난 혜성이 사분의자리 유성우의 기원일 것이라고 주장하였지만 한국자료의 경우 2차 사료인 증보문헌비고를 이용하였다. 본 연구에서는 혜성의 위치 등이 상세하게 기록된 조선왕조실록 자료를 분석하여 유성우의 기원을 명확하게 밝혔다.

○ 이 연구에서는 당시 혜성의 관측자, 관측에 사용된 관측기기인 소간의(小簡儀) 등도 함께 소개하고 있어, 우리나라 고천문 자료의 가치와 우수성을 세계에 알리는 계기가 될 것이다.

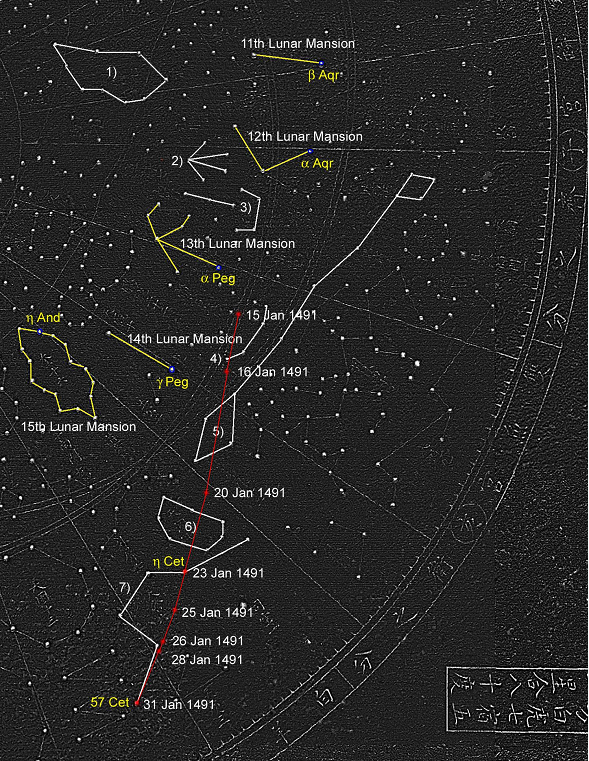

그림 1. 조선왕조실록에 기록된 혜성의 이동 경로(붉은색)를 조선시대 천문도인 천상열차분야지도 별자리에 표시

[보충자료]

증보문헌비고는 총 250권의 방대한 분류서로 상고시대부터 조선시대까지 한국의 모든 제도와 문물을 16개의 고(考)로 나누어 연대순으로 정리한 백과사전이다. 영조때에 처음 편찬된 동국문헌비고는 140여년간 수정 증보되어 1908년에 증보문헌비고로 완성 되었다.

천문, 역법 등의 내용이 포함된 상위고(象緯考)는 서호수(1736 - 1799, 천문학자)에의해 집필되었으며, 천문기록은 현상(혜성, 일식, 월식 등)에 따라 시대순으로 정리되어 있다. 그러나 조선왕조실록 등과 같은 1차 문헌들로부터 다시 정리한 2차 사료로 기록의 수가 월등히 적고, 숫자, 내용 등에 있어 일부 오류가 있으며, 무엇보다도 내용면에 있어서 간략하다.

예로, 성종 21년에 나타난 혜성과 관련하여 증보문헌비고에서는 “21년(1490) 11월 신축[23일]에 혜성이 허수에 나타났는데, 점점 동쪽으로 옮겨 위수에 있었고, 꼬리의 길이가 1장 남짓하였으며, 동벽을 지나 천창성에 닿았다가 다음해 정월에서야 사라졌다”라고만 기록되어 있다. 반면 성종실록에는 약 40여일에 걸쳐 거의 매일 매일의 관측기록이 수록되어 있는데, 증보문헌비고의 내용에 해당하는 날짜의 실록 기록은 다음과 같다. “어제밤 일경에 허성의 궤도에 약한 빛이 있었는데 길이가 3, 4척 이었습니다. 본 것이 옳은지의 여부를 확실히 알 수가 없으니 김응기와 조지서로 하여금 살펴보고 아뢰게하라”(11월 23일), “지난밤에 약간의 빛이 있는 별이 위수 궤도로 옮겨 들어갔고....”(11월 25일), “지난밤에 혜성이 위수 11도로 옮겨 갔는데 북극과의 거리가 75도 반이었으며, 꼬리의 길이는 1장 남짓하였습니다...”(11월 29일), “지난밤에 혜성이 벽수 남쪽으로 옮겨 갔습니다...”(12월 8일), “지난밤에 혜성이 천창성 서쪽 제 2성을 침범하였습니다...”(12월 14일), “혜성이 없어지고....”(1491년 1월 3일).

※ 문의: 한국천문연구원 국제천체물리센터 고천문연구그룹 이기원 박사 (042-865-2102)