보도자료

누리호 발사 큐브위성 ‘도요샛’,

슈퍼태양폭풍 속에서 우주날씨 관측 성공

- 위성 크기 작지만 관측 성능 검증돼…근지구 우주환경 자료 계속 생성

■ 한국천문연구원(원장 박장현) 연구진이 큐브위성 도요샛(SNIPE, Small-scale magNetospheric and Ionospheric Plasma Experiment)을 이용해 슈퍼태양폭풍이 전 지구에 미치는 영향을 성공적으로 관측, 분석했다. 큐브위성 도요샛은 기존 위성에 비해 작은 나노급 위성임에도 불구하고 지난해 5월 발생한 강력한 태양폭풍 기간 동안 전리권* 플라즈마**의 변화에 대한 다양한 데이터를 확보했다.

* 전리권: 지표로부터 약 60~1,000km까지의 공간으로 지구와 가장 가까운 우주 영역

** 플라즈마: 이온과 전자가 분리되어 있는 물질의 상태, 전리권은 중성인 공기 입자, 음의 전기를 띠는 전자 그리고 양 전기의 이온이 혼재된 독특한 공간이다.

□ 2024년 5월 10일부터 12일까지(세계시 기준) 발생한 태양폭풍은 2003년 11월 이후 가장 강력한 우주폭풍으로 알려져 있으며, 연구자들 사이에서 슈퍼태양폭풍(Super Solar Storm)으로 불린다. 이 기간에 우리나라 강원도를 비롯한 전 세계 여러 지역에서 오로라가 관측되어 세계적인 화제가 됐다.

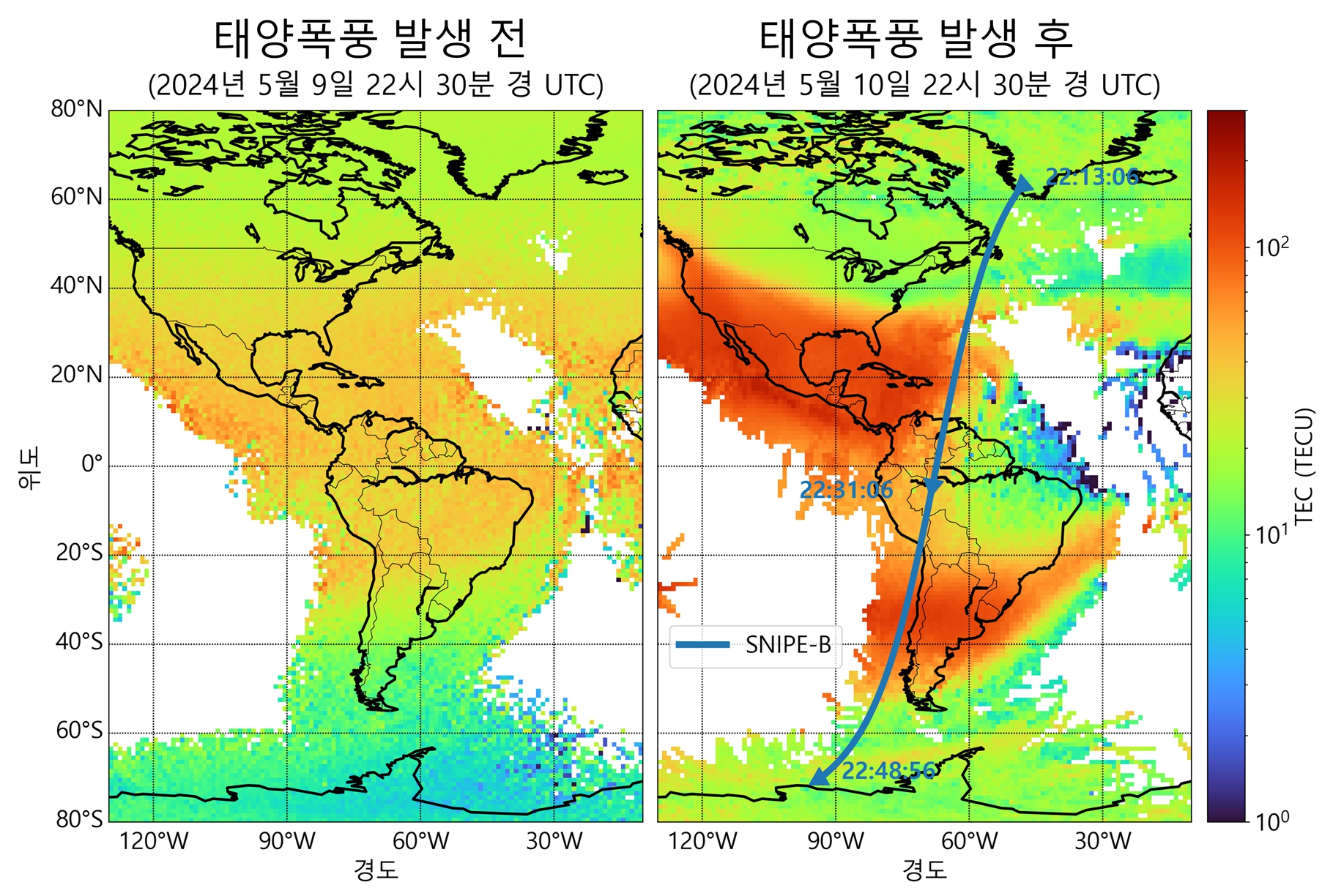

□ 일반적으로 상부 전리권 플라즈마 밀도는 적도 부근에서 최대가 되는데, 태양폭풍이 발생할 경우, 최대 플라즈마 밀도 지역이 위도 25~30도 지역으로 이동하고 적도 지역의 밀도는 낮아진다. 이러한 현상을 적도 이온화 이상 현상(Equatorial Ionization Anomaly)이라 부른다. 지난해 5월 발생한 태양폭풍은 적도 지역 플라즈마를 자기 위도 40도까지 이동시켰는데, 도요샛과 여러 나라의 위성 관측 자료를 이용해 이 현상을 포착했다. 해당 연구 결과는 우주환경 관련 연구성과를 집중적으로 다루는 학술지인 Space Weather지에 7월 26일자로 게재됐다.

□ 연구진은 10kg급 초소형 큐브위성인 도요샛 관측 자료와 미국 국방부에서 운용하는 국방기상위성 DMSP(Defense Meteorological Satellite Program), 유럽우주국(ESA)에서 운용하는 스웜(Swarm) 위성군 자료를 함께 분석해, 도요샛 관측 자료가 해외 중대형 위성 자료와 비견될 만큼 신뢰성 있다는 점을 확인했다. 특히 도요샛은 해외 위성의 관측 자료가 비어 있는 고도 500km의 여명-황혼 궤도에서 독자적 연속 관측을 수행함으로써 저비용 큐브위성의 이점을 확인했다.

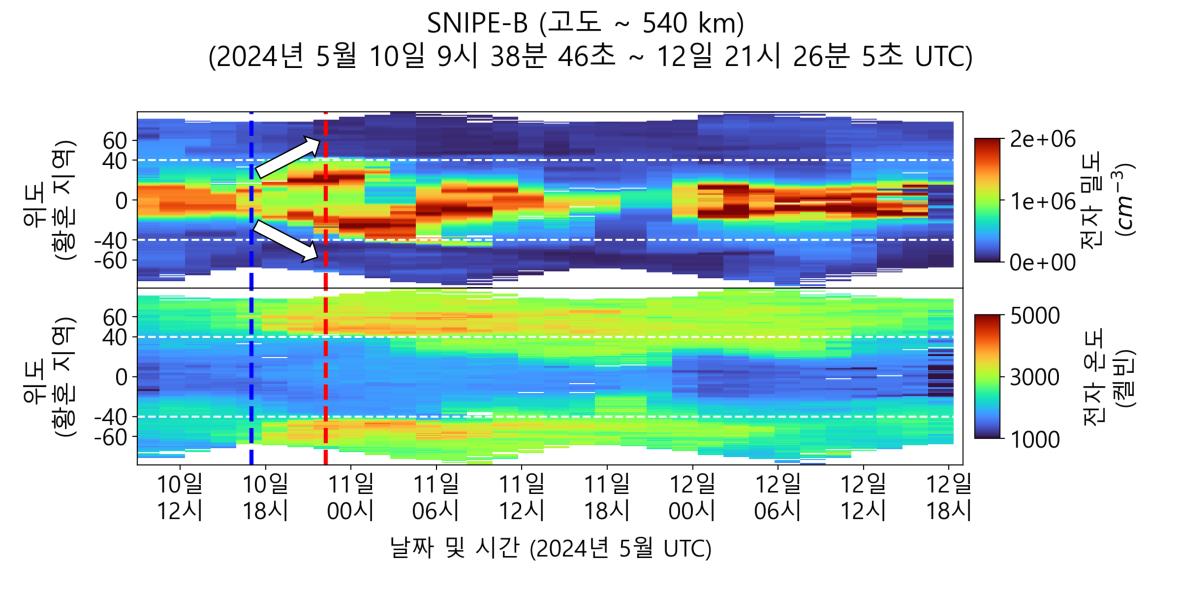

□ 도요샛 위성들은 플라즈마 측정 센서인 랭뮤어 탐침을 이용해 전리권 플라즈마의 밀도와 온도를 약 60시간 연속 관측했다. 태양폭풍 발생 전에는 적도 부근의 전자 밀도가 높았다가 폭풍 발생 후에는 고밀도 전자들이 적도로부터 점차 멀어지며 중위도 지역으로 이동하는 현상을 관측했고, 폭풍 개시 후 극 지역에서 전자 온도가 급격히 상승하는 것도 관측했다. 이는 태양풍이 지구 자기장과 충돌함에 따라 전리권 플라즈마 특성이 크게 변했다는 것을 의미한다.

그림 1. 도요샛으로 관측한 전리권 플라즈마의 밀도(그림 상단)와 온도(그림 하단) 변화. 태양폭풍으로 양극 방향(화살표)으로 분리된 지구 전리권을 확인할 수 있다. 폭풍 시작(파란 수직 점선: 5월 10일 17시경) 전에는 적도(Y축 위도 0도) 부근의 전자 밀도가 높았다가, 폭풍 1차 극대점(붉은 수직 점선: 5월 10일 22시경)까지 고밀도 전자들이 적도로부터 점차 멀어지며 중위도 지역으로 이동하는 현상이 관측됐다. 또한 폭풍 개시 후, 극 지역에서 전자 온도가 급격히 상승하는 것이 관측됐다.

그림 2. 태양폭풍 발생 전과 후의 전리권 비교. GPS 위성을 이용해 추정한 전리권 밀도 분포(TEC 색상 분포)와 도요샛의 궤도(파란 세로 곡선). 태양폭풍 발생 후에 중위도(20°N와 40°S 부근) 지역에서 높은 플라즈마 밀도가 관측됐다.

□ 태양폭풍 기간에 관측된 전리권의 극적인 변화는 GPS 위치 오차 증가, 통신 장애, 전력망 손상 등의 피해를 발생시킬 수 있다. 위성의 궤도도 변화시킬 수 있는데, 실제로 이 시기 도요샛들의 평균 고도가 약 200m ~ 500m 하강한 것으로 나타났다. 도요샛이 관측한 전자 온도 및 플라즈마 분포 변화는 기존 연구에서 제안된 지구 저궤도 우주날씨 변화 메커니즘을 보완하는 중요한 근거 자료로 활용될 전망이다.

□ 해당 연구 논문의 제1 저자인 한국천문연구원 송호섭 박사는 “초소형 큐브위성을 이용해 다른 큰 위성에 비견될 만큼 양질의 데이터를 생산할 수 있고, 과학적 성과를 낼 수 있어 기쁘다”며 “앞으로 더 많은 연구자들이‘초소형위성 개발’과 ‘우주과학 연구’ 분야에서 활약할 수 있게 되기를 희망한다”고 밝혔다.

도요샛 프로젝트 연구책임자인 이재진 책임연구원은 “국내 큐브위성의 관측임무 결과를 이용한 첫 번째 연구성과이며, 국내 독자적으로 개발된 위성을 우리 기술로 발사하고, 그 연구 결과를 세계적 학술지에 발표했다는 점이 큰 의미를 갖는다”며 “최근 2년여 간의 도요샛 관측 운영 경험을 통해 후속 임무로 최근 초저고도용 도요샛2(SNIPE-2)에 대한 기획연구를 진행 중이며, 이를 기반으로 후속 프로젝트를 추진 중이다”고 밝혔다.

□ 한편, 도요샛 위성은 군집 편대비행을 통한 우주날씨 관측 임무 수행을 위해 한국천문연구원과 한국항공우주연구원이 공동으로 개발해 2023년 5월 25일 나로우주센터에서 누리호로 발사한 큐브위성군이다. 총 4기 (‘가람’, ‘나래’, ‘다솔’, ‘라온’으로 명명됨) 큐브위성 중 현재 2기(나래와 라온)가 정상 운영 중*이다.

* 다솔은 발사체로부터 사출에 실패했고, 가람은 전력 부족 문제로 지상국 교신 외 기타 임무 수행이 어려운 상황이다.

도요샛의 설계 수명은 1년이지만, 나래와 라온 위성은 현재 2년 넘게 운용되고 있다.

<별첨>

[참고 1] 연구진 및 논문

○ 연구진(국내 저자 19명)

• 제1 저자 : 송호섭 박사후연구원 (천문연)

• 공동저자 : 박재흥(천문연), 이재진(천문연), 양태용(천문연), 손종대(천문연), 곽영실(천문연), Yukinaga Miyashita(천문연), 송영범(천문연), 금기환(천문연), 김채령(충남대), 이유(충남대), 김해동(경상대), 최원섭(항우연), 조동현(부산대), 김민기(항우연), 김진형(항우연), 김지석(항우연), 김기덕(항우연), 임성민(국방과학연구소) 외 해외 저자 2명

○ 논문

- 제목 : Topside Ionosphere during the Mother’s Day Superstorm as Observed by Multiple LEO Spacecraft, including SNIPE

- 게재지 : Space Weather지* 2025년 7월 26일자

*우주환경 관련 연구 성과를 집중적으로 다루는 학술지로 미국 지구물리학회(American Geophysical Union: AGU) 에서 출판하는 영향력 있는 학술지

- 논문 링크: https://doi.org/10.1029/2025SW004470

[참고 2] 관련 사진

- 편대비행하는 도요샛 이미지 (상상도)

- 도요샛 발사 2주년 기념 워크숍에 참석한 개발자 및 관계자

첨부파일(5)