보도자료

12

2021-04

No. 728

■ 한국천문연구원은 아래와 같이 인사이동을 실시한다.

- 아 래 -

4월 12일자

부원장

육인수(陸仁洙), 만 56세.

25

2021-03

No. 727

M87 블랙홀 편광 관측 통해 물질을 빨아들이고 내뱉는 과정 밝히다

- 블랙홀 가장자리 고리의 강력한 자기장 포착

- 천문연, 블랙홀 편광 영상 획득에 기여

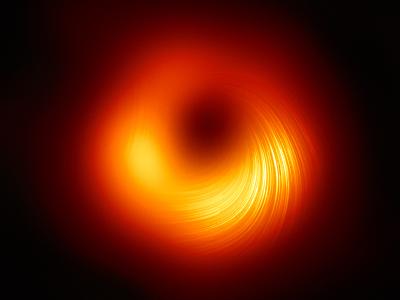

그림1. EHT 국제 공동 연구팀이 공개한 M87 은하 중심에 있는 초대질량블랙홀의 편광 영상

나선형의 밝은 선들은 M87 블랙홀 주변의 자기장과 연관되어 있는 편광의 방향을 보여준다.

■ 최초의 블랙홀 영상을 공개한 EHT(Event Horizon Telescope) 국제 공동 연구팀은 M87 은하 중심에 있는 초대질량블랙홀의 편광* 관측 영상을 공개했다. 천문학자들이 블랙홀의 가장자리에서 강한 자기장의 증거인 편광을 관측할 수 있었던 것은 이번이 처음이다. 이 관측은 5천 5백만 광년 떨어진 M87 은하가 중심부 핵에서 고에너지 제트를 어떻게 내뿜을 수 있지를 설명하는 중요한 열쇠이다.

* 편광: 특정한 방향으로만 진동하며 나아가는 빛(전자기파)

□ 블랙홀은 주변에서 물질을 끌어들이는 한편 막대한 에너지를 방출한다. 블랙홀로 유입된 물질의 일부는 방출되고 일부는 블랙홀 안으로 떨어진다고 알려져 있다. 블랙홀의 중력에 포획되기 직전에 빠져 나가는 물질은 에너지를 양쪽 방향을 강력하게 뿜어내는 제트의 형태로 우주로 멀리 날아간다. 하지만 블랙홀 주변의 물질 유입과 방출 기작이 무엇인지 그리고 M87 같은 거대 타원은하의 중심에서 어떻게 은하 크기보다 더 큰 제트가 발생할 수 있는지는 이제껏 밝혀지지 않았다.

□ 한국을 비롯한 전 세계 65개 기관 300명 이상의 연구자들이 참여하는 EHT 연구팀은 지난 2019년 4월 10일 처녀자리은하단에 속한 M87 중심부의 블랙홀 이미지를 최초로 공개했다. 이는 중앙 영역이 어두운 밝은 고리 모양의 구조, 즉 블랙홀의 그림자를 보여주었다. 그 이후 연구팀은 M87에 대한 지속적인 관측과 분석을 수행한 결과, M87 블랙홀 주변의 빛이 상당 부분이 편광 되어 있다는 것을 발견했다.

□ 편광 관측은 블랙홀 바로 바깥에서 물질의 유입량을 확인할 수 있는 하나의 방법이다. 이번 편광 관측 영상을 통해 M87 블랙홀의 가장자리 빛의 고리가 강하게 자기화 되어 있음을 명확하게 볼 수 있다. 연구팀은 이 편광 관측 영상을 분석한 결과, 블랙홀 주변에 예상보다 훨씬 강한 자기장이 존재함을 알아냈다. 자기장 구조를 통해 블랙홀 바로 바깥에서 물질의 유입과 방출이 일어나는 영역을 최초로 상세히 확인할 수 있다.

□ EHT 이론연구그룹 연구책임자인 미국 콜로라도 볼더 대학교(the University of Colorado, Boulder) 제이슨 덱스터(Jason Dexter) 교수는 “이번 영상을 통해 M87 블랙홀 주변부의 강력한 자기장이 어떻게 초대질량 블랙홀과 제트의 형성에 기여하는지에 대한 새로운 가설을 제시할 수 있다”며 “M87 블랙홀 주변의 뜨거운 가스 일부는 가장자리의 강한 자기장의 압력으로 블랙홀 중심의 강한 중력에너지를 이기고 밖으로 밀려 멀리 제트의 형태로 날아가고, 나머지 일부는 자기장에 끌려 사건의 지평선으로 나선운동하며 떨어진다”고 설명했다.

□ 대만 타이페이 천체물리연구원(the Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics) 박종호 박사는 "EHT는 현재 새로운 관측소가 망원경 네트워크에 추가되고 있고 관련 기술의 발전으로 인해 그 성능이 점점 더 향상되고 있다”며 “우리는 향후 EHT 관측이 블랙홀 주변의 자기장 구조를 더 정확하게 드러내고 블랙홀 주변 물질의 특성에 대해 더 많은 것을 알려줄 것을 기대한다”고 말했다.

□ EHT 한국 연구팀은 천문연이 일부 지분을 갖고 있는 하와이 소재 제임스클라크맥스웰 망원경(JCMT, James Clerk Maxwell Telescope)과 칠레의 아타카마 대형 밀리미터/서브밀리미터 간섭계(ALMA, Atacama Large Millimeter/submilimeter Array)로 M87 블랙홀 편광 관측 영상을 만드는 데 기여했다. EHT 한국 연구팀을 이끌고 있는 천문연 손봉원 박사는“우리는 EHT 연구의 일환으로 천문연이 보유하고 있는 한국우주전파관측망(KVN, Korean VLBI Network)을 활용해 M87 블랙홀 주변의 강착원반과 제트 등의 추가 관측을 수행하고 있다. 또한 KVN 기술을 활용할 차세대 EHT는 블랙홀 관측과 연구의 새로운 장을 열 것이다”고 말했다.

□ 본 연구 결과는 천체물리학 저널 회보(The Astrophysical Journal Letters) 3월 24일자에 두 편의 논문으로 게재됐다.

[참고 1] M87 편광관측 성과 관련 EHT 공식 배포자료

○ EHT 공식 언론배포 자료

- https://eventhorizontelescope.org/blog/astronomers-image-magnetic-fields-edge-m87s-black-hole

○ 메인 사진

그림 1. M87 은하 중심에 있는 초대질량블랙홀의 편광 영상: 이 영상은 M87 블랙홀 가장자리 영역이 어떻게 편광 되어 있는지 보여준다.

그림의 나선형의 밝은 선들은 M87 블랙홀 주변의 자기장과 연관되어 있는 편광의 방향을 보여준다.

그림2. M87 은하 중심과 주변을 다양한 해상도의 전파망원경(ALMA, VLBA, EHT)로 편광 관측한 결과를 비교한 영상

: 맨 위에서부터 순서대로 HST(광학망원경), ALMA, VLBA 및 EHT가 관측한 M87 은하 중심부.

전파망원경의 해상도가 높을수록 블랙홀을 세밀하게 관측할 수 있고, 더 낮은 해상도에서는 블랙홀을 포함하여 주변의 제트의 이미지까지 얻을 수 있다.

○ 동영상 링크

- M87 블랙홀 관측 공식 동영상(편광 관측 영상 추가됨)

⋅동영상 링크: https://cdn.eso.org/videos/hd_1080p25_screen/eso2105b.mp4

⋅크레딧: ©ESO

- M87 블랙홀 편광관측 영상 설명

⋅동영상 링크: https://youtu.be/6xrJoPjfJGQ

⋅크레딧: ©EHTC, Iván Martí-Vidal/Universitat de València

- 편광(Polarization)이란 무엇인가?

⋅동영상: https://youtu.be/Un-9fbqlIKo

⋅크레딧: ©EHTC and Fiks Film

- 자기장과 블랙홀 편광 영상 설명

⋅동영상 링크: https://youtu.be/AU2qGTpMn8I

⋅크레딧: ©EHTC, Crazybridge Studios

- M87 편광 관측과 다양한 분해능 관측 시뮬레이션 비교

⋅동영상: https://tinyurl.com/8n6wjtvk

⋅설명: 이 영상은 실제 관측과 이론이 얼마나 일치하는지, 그리고 현재보다 더욱 고분해능으로 M87 블랙홀을 관측했을 때 실제 시스템은 얼마나 더 복잡할지를 잘 보여준다.

⋅크레딧: ©EHTC, Monika Mo?cibrodzka & Sara Issaoun, Radboud Universiteit Nijmegen

[참고 2] 용어 설명

○ EHT 프로젝트

‘블랙홀’이라 하면 검은 구멍을 떠올린다. 블랙홀을 직접 본 사람은 없고 블랙홀을 직접 볼 수도 없다. 블랙홀은 빛조차 흡수해 버려 직접 관측할 수 없기 때문이다. 우리가 영상이나 논문에서 봤던 블랙홀의 이미지는 모두 이론을 바탕으로 만들어진 상상에 불과하다. ‘이벤트 호라이즌 망원경(EHT)’은 번역하면 ‘사건지평선망원경’으로, ‘사건지평선’이란 블랙홀의 안과 밖을 연결하는 넓은 경계지대를 뜻한다. 어떤 물질이 사건지평선을 지나 블랙홀로 빨려 들어갈 때 그 일부는 에너지로 방출되기에 높은 해상도의 관측 장비를 동원한다면 사건지평선의 가장자리를 볼 수 있다는 것이다. 사건지평선 부근은 강한 중력 효과에 의한 현상이 발생한다. 대표적인 것이 블랙홀의 그림자(Black Shadow)이다. 블랙홀 주변의 원반에서 사건지평선 가까이에 다가간 물질은 빛의 속도에 가까운 매우 빠른 속도로 블랙홀 주변을 공전하며 블랙홀로 끌려 들어간다. 관측자에게는 이 회전하는 원반 중 관측자를 향하여 움직이는 모서리가 관측자에게서 멀어지는 모서리 보다 밝게 보이게 된다. 이렇게 블랙홀 주변의 극단적인 환경에서 발생하는 현상에 대한 관측은 일반 상대성 이론과 초대질량 블랙홀의 이해에 대한 강력한 증거가 된다. 해당 관측을 위해선 거대 관측 장비가 필요하다. 이에 지구촌 전파천문학자들은 전파망원경 8개를 하나로 연동해 지구 크기의 거대 망원경처럼 활용했다.

그림 3. 전 세계 8개의 망원경을 연결한 EHT

○ 초대질량 블랙홀(Supermassive black hole)

질량이 태양 질량의 수십만 배에서 수십억 배에 이르는 가장 큰 유형의 블랙홀이다. 거의 대부분의 은하의 중심에 초대질량 블랙홀이 있을 것으로 추정된다. 하지만 초대질량 블랙홀들은 상대적으로는 크기가 작은 천체에 속하기 때문에 지금까지 직접적으로 관측이 불가능했다. 블랙홀 그림자의 크기는 그 질량에 비례하기 때문에 무거운 블랙홀일수록 그 그림자도 더 커진다. M87의 블랙홀은 그 거대한 질량과 상대적으로 가까운 거리 덕분에 지구에서 볼 수 있는 가장 큰 블랙홀들의 그림자 중 하나로 예측됐고, 따라서 EHT의 완벽한 관측 대상이 됐다.

○ 초장기선 전파간섭계(VLBI, Very Long Baseline Interferometry)

거대한 영역을 관측하기 위해서는 대형 전파망원경을 하나로 연동해야만 한다. 세계 각지의 최첨단 전파망원경으로 하나의 천체를 동시 관측해 분해능(떨어져 있는 두 물체를 구별하는 능력)을 높이는 초장기선 전파간섭계 기술을 활용한다. 수백~수천 킬로미터 떨어진 여러 대의 전파망원경으로 동시에 같은 천체를 관측하여 전파망원경 사이의 거리에 해당하는 구경을 가진 거대한 가상의 망원경을 구현하는 방법이다. 여러 대의 전파망원경이 멀리 떨어져 있을수록 전파 신호를 더 증폭할 수 있고 그래서 더 높은 해상도를 얻을 수 있기 때문이다. 8개 전파망원경이 각자 전파 신호를 포착하고 이 신호들을 한데 모아 ‘가상의 망원경 초점’에서 종합하면 사실상 지구만한 전파망원경의 효과를 낼 수 있다.

○ 한국우주전파관측망(KVN, Korean VLBI Network)

한국천문연구원이 운영하는 KVN은 서울 연세대, 울산 울산대, 제주 중문에 설치된 21m 전파망원경 3기로 구성된 VLBI 관측망이다. 각 망원경의 거리는 305km~478km로, 세계에서 유일하게 밀리미터 영역의 4개 주파수 전파를 동시에 관측할 수 있다. KVN은 3기를 연결한 간섭계뿐만 아니라 각각의 단일 망원경으로도 사용할 수 있다. 동아시아우주전파관측망(EAVN, East Asian VLBI Network)은 한국의 VLBI 관측망인 KVN, 일본의 VERA, 중국의 CVN 등 3개국 21개 망원경을 연결한 최대 5000km 정도의 거대 관측망이다.

○ ALMA(아타카마 대형 밀리미터/서브밀리파 간섭계, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

칠레 아타카마 사막에 건설해 운영하고 있는 국제적 천문관측장비로, 유럽남방천문대(ESO), 미국국립과학재단(NSF), 일본국립자연과학연구소(NINS), 캐나다국립연구회, 대만과학기술부(MOST), 대만중앙연구원(ASIAA) 그리고 한국천문연구원(KASI)과 협약을 맺고 있다.

○ 제임스클라크맥스웰 망원경(JCMT, James Clerk Maxwell Telescope)

JCMT는 해발 4000m의 하와이 마우나케아 정상에 설치되어 있는 15 m 직경의 현존하는 가장 큰 서브밀리미터 단일경 전파망원경임으로서 우리은하 내의 분자운, 외부은하, 우주론 등을 연구하는 데에 활용되고 있다. 천문연을 포함하여 대만 ASIAA, 중국 NAOC, 일본 NAOJ 4개 기관이 참여하고 있는 동아시아천문대(EAO, East Asian Observatory)는 2015년 3월부터 하와이 마우나케아 산에 있는 James Clerk Maxwell Telescope(JCMT)를 운영하고 있다.

[참고 3] 논문 및 연구팀

○ 논문 1

- 게재지: The Astrophysical Journal Letters

- 제목: First M87 Event Horizon Telescope Results VII: polarization of the ring

- 게재일자 : 2021년 3월 24일

○ 논문 2

- 게재지: The Astrophysical Journal Letters

- 제목: First M87 Event Horizon Telescope Results VIII: Magnetic Field Structure Near The Event Horizon

- 게재일자: 2021년 3월 24일

○ EHT 국제 공동 연구팀

- 아프리카, 아시아, 유럽, 북미와 남미로부터 모인 300명이 넘는 연구자들이 소속되어 있음

- 한국 참여자(총 10명): 김재영(한국천문연구원 선임연구원), 김종수(한국천문연구원 책임연구원·UST 교수), 변도영(한국천문연구원 책임연구원·UST 교수), 손봉원(한국천문연구원 책임연구원·UST 교수), 오정환(한국천문연구원 박사후연수원), 이상성(한국천문연구원 책임연구원·UST 교수), 정태현(한국천문연구원 선임연구원·UST 교수), 조일제(한국천문연구원·UST 박사), Xiaopeng Cheng(한국천문연구원·KRF 박사후연구원), Sascha Trippe (서울대 물리천문학부 교수)

- 한국 참여기관(총 4개): 천문연, UST, 서울대, 연세대

- 외국기관에서 참여하고 있는 한국인 연구자(총 4명): 김동진 연구원 (독일 막스플랑크 전파천문연구소), 김준한 박사 (미국 애리조나대학교), 박종호 박사(대만 타이페이 천체물리연구원), 윤두수 박사 (네덜란드 암스테르담 대학교)

- 참여 망원경: ALMA, APEX, the IRAM 30-meter Telescope, the IRAM NOEMA Observatory, the James Clerk Maxwell Telescope(JCMT), the Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano (LMT), the Submillimeter Array(SMA), the Submillimeter Telescope(SMT), the South Pole Telescope(SPT), the Kitt Peak Telescope, and the Greenland Telescope(GLT)

- EHT 컨소시엄(총 13개): the Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, the University of Arizona, the University of Chicago, the East Asian Observatory, Goethe-Universität Frankfurt, Institut de Radioastronomie Millimétrique, Large Millimeter Telescope, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, MIT Haystack Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, Perimeter Institute for Theoretical Physics, Radboud University, the Smithsonian Astrophysical Observatory

[문의]

한국천문연구원 전파천문본부 손봉원 책임연구원 (Tel : 042-865-2173)

한국천문연구원 전파천문본부 김재영 선임연구원 (Tel : 042-865-3265)

18

2021-03

No. 726

팽이처럼 자전하는 소행성 TC4,

요프 효과로 변화하는 과정 최초 포착

- 비주축 자전 소행성(2012 TC4)의 회전 변화 원인 세계 최초 규명

■ 한국천문연구원(이하 ‘천문연’)과 체코 카렐대학교(Charles University) 공동 연구팀은 소행성 2012 TC4(이하 ‘TC4’)가 일반적인 소행성과 달리 특이한 비주축 자전운동*을 하는 현상을 확인하고 관측 데이터를 분석해 TC4의 자전주기가 빨라졌다는 새로운 사실을 발견했다.

*비주축 자전운동(non-principal axis rotation): 팽이가 쓰러지기 직전에 비틀거리면서 회전하듯이 자전하며 이처럼 자전축이 회전하는 세차운동이 동시에 일어나는 자전운동

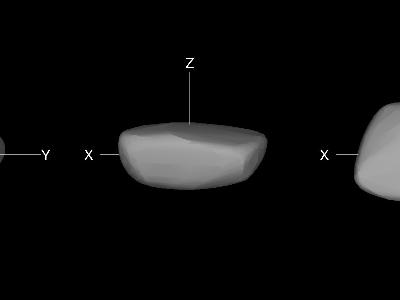

□ 소행성들은 대부분 화성과 목성 궤도 사이를 공전하는 소행성대에 분포하지만, 지구 가까이 지나가는 근지구 소행성도 있다. 근지구 소행성 TC4는 지난 2012년과 2017년에 각각 지구로부터 약 95,000km, 50,000km 거리까지 접근했다. UN이 승인한 국제 가상 네트워크인 국제소행성경보네트워크(IAWN)*와 천문연은 각각 TC4 관측 캠페인을 추진했으며, 천문연이 주도하는 캠페인에는 전 세계 21개 천문대가 참여, TC4의 밝기 변화를 추적했다. 천문연-카렐대학교 공동 연구팀은 이 관측 데이터를 분석해 TC4의 3D 형상 모델을 구현했고 그 결과, 2012년부터 2017년까지 5년 사이에 TC4의 자전 속도가 18초 빨라졌다는 것을 알아냈다.

*국제소행성경보네트워크(IAWN, International Asteroid Warning Network): UN이 승인한 가상 네트워크로 근지구소행성을 발견, 추적하고, 충돌확률을 계산해 일정 수준의 위협이 예측될 경우, 경보를 발령하고 이를 UN과 회원국 정보에 알려 피해 저감대책을 강구한다. 한국에서는 천문연이 대표로 참여하고 있다.

□ 소행성은 스스로 빛을 내지 않지 않고 햇빛을 일부만 반사하는 데다, 크기가 작아 직접 관측하고 연구하는 데 제약이 많다. 연구진은 TC4가 자전하며 태양빛을 반사해 나타나는 밝기의 변화를 역산해 3D 모델을 구현했고 이를 통해 TC4가 비주축 자전 소행성임을 밝혔다. 또한 소행성에 가해지는 여러 가지 내외부적 요인을 가정해 계산한 결과, TC4의 자전 상태가 달라진 주요 원인은 소행성의 태양 에너지 흡수와 재방출에 따른 요프 효과(YORP, Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii– Paddack effect) 때문이라고 밝혔다.

□ TC4가 완전한 구형이며, 표면에 흡수된 태양 에너지가 모든 방향으로, 동시에 같은 세기로 재방출 된다면 문제가 없지만, TC4는 구형이 아닌, 길쭉한 타원체다. 그 결과 TC4 표면에 흡수된 태양 에너지가 방향에 따라 다른 세기로 방출되며, 이 때문에 TC4의 회전 방향이 시간에 따라 변화할 수밖에 없다.

□ 이번 연구를 주도한 천문연 이희재 박사는 “근지구 소행성의 특성과 요프 효과에 관한 연구는 지구 충돌 가능성이 높은 소행성의 정밀한 궤도를 알아내기 위해 매우 중요하다”며 “이번 연구를 통해 비주축 자전 소행성의 자전 변화를 실제로 확인했고, 이러한 천체가 어떤 물리적 변화를 겪는지 예측하는 데 활용할 수 있다”고 말했다.

□ 천문연은 비주축 자전을 하는 또 다른 소행성 아포피스(Apophis)에 대한 직접탐사 임무를 계획하고 있다. 아포피스는 2029년 4월 14일 지표면에서 3만 1천km 상공을 통과할 것으로 예상한다. 아포피스는 요프 효과보다는 지구 중력에 의한 조석력의 영향을 받아 자전 특성이 변하리라 예측된다. 연구책임자인 천문연 문홍규 박사는 “이 논문은 비주축 자전 근지구 소행성에 대해 요프 효과를 최초로 검출한 성과로, 앞으로 아포피스 탐사 임무를 기획하는 데 논문에 쓴 분석 방법을 그대로 적용할 예정이다”고 말했다.

□ 이 연구 결과는 ‘미국 천문학회 천문학 저널’(Astronomical Journal) 2021년 2월 11일자에 게재됐다.

[참고 1] 동영상 및 그림

□ 참고 동영상

- 소행성 2012 TC4의 궤도 동영상 링크: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMMHrDeROUD-w~~.mp4

(2012년과 2017년 관측 당시의 소행성 2012 TC4의 궤도를 확인할 수 있다.)

- 소행성 2012 TC의 회전 운동 동영상 링크: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMMHbneRecC-w~~.mp4

(2012년과 2017년 사이 2012 TC4의 회전 운동이 변화한 것을 확인할 수 있다.)

□ 참고 그림

그림1. 소행성 2012 TC4의 3D 형상 모형

그림2. 소행성 2012 TC4의 2012년(완쪽)과 2017년 광도 곡선(오른쪽)

2012 TC4가 회전하면서 표면에서 반사된 빛의 밝기가 변화하는 것을 나타낸 자료이다. 파란색 점은 관측된 광도 자료를 나타내며 검은색 ‘+’는 수학적으로 계산된 광도 곡선과 관측 자료의 차이를 나타낸다.

[참고 2] 용어 설명

1. 소행성 2012 TC4

2012 TC4는 2012년 미국 하와이대학 팬스타즈팀(Pan-STARRS)이 발견한 근지구 소행성이다. 크기는 15m x 8m로 추정돼 다소 작지만 2013년 2월 15일 러시아 첼랴빈스크에 상공에서 폭발한 소행성(~17m)과 비슷해 지구에 충돌할 경우 국지적으로 인명과 재산 피해를 줄 수 있다. TC4는 자전 주기가 27.8분이며 세차 주기가 8.5분으로 빠르게 회전하는 소행성이며 반사율이 높은 암석들로 이뤄진 것으로 추정된다.

2. 비주축 자전 소행성

자전과 세차를 동시에 일으켜, 마치 쓰러지기 직전에 비틀거리는 팽이처럼 자전축이 회전하는 소행성을 의미한다. 이런 천체는 비교적 최근에 충돌을 겪었거나, 몸체 일부가 떨어져 나갔거나, 지구와 같은 행성을 가까이 스치고 지나갔거나 아니면 태양 복사압을 받아 역학적 변화를 겪었다는 것을 뜻한다. 이런 천체가 어떤 원인으로 인해 그런 상태에 이르렀는지 파악하는 것은 매우 중요하다. 그러나 비주축 자전 소행성은 고정된 축 중심으로 자전하는 소행성의 운동에 비해 복잡하며 회전 특성을 알기 위해서는 다른 소행성에 비해 장기간에 걸친, 시간상으로 훨씬 촘촘하게 기록한 관측 자료가 필요하다. 따라서 이들에 관한 연구는 긴 시간과 지구상의 여러 시간대에 걸친 관측시설(망원경)은 물론, 집중적인 국제 협업이 필요해 극히 드물게 이뤄질 수밖에 없다.

3. 요프(YORP) 효과

소행성도 지구처럼 자전하기 때문에 낮과 밤이 생긴다. 대기와 물이 없는 작은 소행성은 낮 지역은 금세 뜨거워지고 반대로 밤인 지역은 금세 차가워진다. 이로 인해 소행성에서 나오는 복사 에너지도 낮과 밤에 상당한 차이가 있다. 이처럼 소행성이 방출하는 에너지의 차이는 요프 효과(YORP, Yarkovsky- O‘Keefe-Radzievskii-Paddack effect)를 일으켜 TC4의 경우처럼 그 자전 특성이 달라진다. 지구처럼 크고 무거운 행성들에 대해서는 요프 효과가 무시할 만큼 작지만, 작고 가벼운 소행성들의 경우에는 무시할 수 없다. 왜냐하면, 그 효과는 천체의 지름에 반비례하기 때문이다.

동시에, 야르콥스키 효과(Yarkovsky effect)를 통해 천체의 자전 방향에 따라 궤도장반경(타원의 긴 지름)이 커지거나 작아지기도 한다. 이 효과는 상대적으로 작지만, 소행성을 한 방향으로 조금씩 계속 밀어내 결국 궤도를 바꿀 수 있다.

[참고 3] 천문연이 주도한 2012 TC4 관측 캠페인에 참여했거나 천문연과 관측자료를 공유한 연구팀이 사용한 망원경

관측 시설

관측일 (세계시)

국가

2012

OAVdA 0.81 m

2012 10 09.9

이탈리아

Pistoiese 0.6 m

2012 10 09.9

이탈리아

Pistoiese 0.6 m

2012 10 10.0

이탈리아

MRO 2.4 m

2012 10 10.2

미국

Wise observatory 0.72 m

2012 10 10.8

이스라엘

OAVdA 0.81 m

2012 10 10.8

이탈리아

PROMPT1 0.41 m

2012 10 11.1

칠레

MRO 2.4 m

2012 10 11.1

미국

PDO 0.35 m

2012 10 11.2

미국

2017

Kitt Peak Mayall 4 m

2017 09 13.2

미국

Kitt Peak Mayall 4 m

2017 09 14.1

미국

Palomar Hale 5 m

2017 09 17.4

미국

Palomar Hale 5 m

2017 09 20.2

미국

SOAR 4.1 m

2017 10 06.2

칠레

PDO 0.35 m

2017 10 09.2

미국

MRO 2.4 m

2017 10 09.2

미국

Kiso 1.05 m

2017 10 09.5

일본

Wise observatory 0.72 m

2017 10 09.8

이스라엘

LCO-C 1 m

2017 10 10.1

칠레

LCO-A 1 m

2017 10 10.1

칠레

PDO 0.35 m

2017 10 10.2

미국

Nayoro 0.4 m

2017 10 10.4

일본

BSGC 1 m

2017 10 10.6

일본

Lulin 1 m

2017 10 10.6

대만

Kiso 1.05 m

2017 10 10.5

일본

Wise observatory 0.72 m

2017 10 10.8

이스라엘

Pistoiese 0.6 m

2017 10 10.9

이탈리아

KMTNet 1.6 m

2017 10 10.9

남아공 (천문연)

Pistoiese 0.6 m

2017 10 11.0

이탈리아

USNA 0.51 m

2017 10 11.0

미국

MRO 2.4 m

2017 10 11.1

미국

PDO 0.35 m

2017 10 11.2

미국

Kiso 1.05 m

2017 10 11.5

일본

Lulin 1 m

2017 10 11.6

대만

Anan Science Center 1.13 m

2017 10 11.6

일본

Wise Observatory 0.72 m

2017 10 11.8

이스라엘

AIRA 0.38 m

2017 10 11.8

루마니아

Wildberg Observatory 0.35 m

2017 10 11.8

독일

KMTNet 1.6 m

2017 10 11.9

남아공 (천문연)

MRO 2.4 m

2017 10 12.1

미국

[참고 4] 논문

ㅇ 게재지: The Astronomical Journal, 3월호

ㅇ 제목: Spin Change of Asteroid 2012 TC4 Probably by Radiation Torques

ㅇ 저자

- 이희재(한국천문연구원)

- Josef Durech(Charles university, 체코)

- David Vokrouhlický(Charles university, 체코)

- Petr Pravec(Ondrejov Observatory, 체코)

- 문홍규(한국천문연구원)

- William Ryan(New Mexico Institute of Mining and Technology, 미국)

- 김명진(한국천문연구원)

- 김천휘(충북대학교)

- 최영준(한국천문연구원, 과학기술연합대학원대학교) 외 3인

ㅇ 게재 일자: 2021년 2월 11일 (온라인 게재)

-문의-

한국천문연구원 우주과학본부 이희재 박사 (Tel : 042-865-2102)

한국천문연구원 우주과학본부 문홍규 박사 (Tel : 042-865-3251)

18

2021-03

No. 725

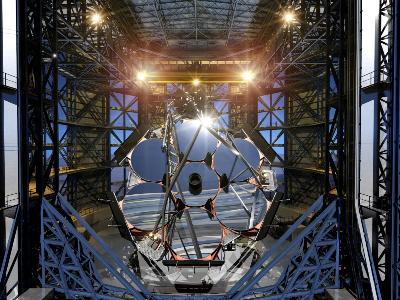

거대마젤란망원경(GMT), 6번째 반사경 제작 시작

- 총 7개 반사경 중 6번째 … 29년께 첫 관측 시작 예정

■ 한국천문연구원을 포함한 12개 글로벌 파트너 기관이 참여하는 거대마젤란망원경기구(GMTO, Giant Magellan Telescope Organization)가 세계 최대 광학망원경인 거대마젤란망원경(이하 GMT)의 6번째 반사경 제작을 시작했다고 밝혔다.

? GMT는 지름 25.4m의 차세대 초거대망원경이다. 이 망원경은 8.4m 원형 반사경 7장을 벌집모양으로 배치해 구경 25.4m의 단일 반사경과 동일한 성능을 갖는다. GMT가 가동을 시작하면 허블 우주 망원경보다 10배 선명한 천체 영상을 제공할 수 있다. GMT를 통해 인류 역사상 가장 먼 우주를 관찰할 수 있기에 이는 빅뱅 직후 우주 급팽창에 의한 우주생성의 수수께끼를 푸는 실마리가 될 것이다. 또한, 이제껏 지상 망원경으로는 관측이 어려웠던 가까운 별 주위의 행성을 관측할 수 있으므로 지구와 같이 생명체가 존재할 수 있는 외계행성 탐색 연구에 큰 기여를 할 것으로 기대한다.

? GMT의 반사경은 미국 투산에 소재한 애리조나대학의 리처드 캐리스 반사경 연구소(Richard F. Caris Mirror Laboratory)에서 제작하고 있다. 반사경 하나의 형체를 제작하는 데만 1년여 가까이 소요되고, 그 뒤에도 약 3년간 반사경 표면을 정밀하게 연마하는 과정을 거쳐 비로소 완성된다. 첫 번째 반사경은 2012년에 완성됐으며 이어 네 개의 반사경이 순차적으로 제작되었다. 올해 여섯 번째 반사경 제작을 시작하며 마지막 일곱 번째 반사경은 2023년 제작을 목표로 계획이 순조롭게 진행 중이다.

? GMT의 반사경 제작은 크게 세 단계로 나뉜다. 1단계는 반사경의 기본 형상을 만드는 주조(casting), 2단계는 반사경의 형상을 다듬는 성형(generating), 마지막으로 3단계는 반사경 표면을 다듬는 연마(polishing) 작업이다. 반사경을 만드는 소재인 유리는 온도 변화에 따른 비틀림, 휨, 표면 왜곡 등을 최소화하기 위해 저 팽창계수의 특수 유리를 사용한다. 이 특수 유리블록 17.5톤을 섭씨 1,165도로 가열된 주형에 넣어 녹인 후 고체화되기 전에 주형을 회전시켜 원심력에 의해 상부 표면이 포물면이 되도록 한다. 서서히 냉각시킨 유리는 연마의 과정을 거치는데 완성된 반사경 표면의 굴곡 오차는 사람 머리카락 두께의 1000분의 1보다도 작다.

? 완성된 반사경들은 칠레 아타카마 사막의 라스 캄파나스 천문대(Las Campanas Observatory)에 있는 GMT 부지로 옮겨 설치된다. GMT가 건설되는 라스 캄파나스 천문대는 선명하고 어두운 하늘과 안정적인 대기조건을 갖추고 있어 천문관측 최적지 중 하나로 꼽힌다. GMT는 2029년 첫 관측을 목표로 하고 있으며 GMT가 가동되면 기존의 대형 천체관측 망원경의 성능을 넘어 천체관측 역사에 한 획을 그을 새로운 시대를 열 것을 기대한다.

? GMTO 이사회의 한국 대표를 맡고 있는 박병곤 한국천문연구원 부원장은 “GMT 반사경 제작은 거대 시설 설비와 초정밀 공정이 동시에 필요한 현대 최첨단 과학기술의 집약체이다. 2029년 첫 관측을 목표로 반사경 제작이 순조롭게 진행되고 있다”며 “한국천문 연구원은 세계 최대 망원경 개발 및 건설 참여를 통해 차세대 천문우주과학 연구를 선도할 수 있는 핵심기술을 확보하고, GMT를 활용하여 한국 천문학 연구에 비약적인 발전을 가져올 것이다”고 밝혔다. (보도자료 끝. 참고자료 있음.)

[참고 2] 참고 사진 및 영상

○ 사진 및 영상 링크

- GMT 개념도 영상 : http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMMGLveQeMN_Q~~.mov

- 유리블록을 주형에 넣는 모습: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMMGLreQOcM_Q~~.mov

- 유리블록을 녹이는과정: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMMGL3eRuUM_Q~~.mp4

- 반사경 표면 연마 과정: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMMGLzeR-MM_Q~~.mov

그림 1. 거대마젤란망원경(GMT) 완성 모습(개념도)

그림 2. 거대마젤란망원경(GMT) 완성 모습(개념도)

그림 3. 반사경의 재료인 유리블록을 주형에 넣는 모습

그림 4. 고온의 주형에서 유리가 녹은 모습

그림 5. 주형을 회전시켜 반사경 표면을 포물면으로 만드는 과정

그림 6. 반사경 기본형상을 만드는 과정

그림 7. 반사경 표면을 정밀하게 연마하는 과정

[참고 2] 용어 설명 및 참고 사이트

○ 거대마젤란망원경기구(GMTO, Giant Magellan Telescope Organization)

거대마젤란망원경기구(GMTO)는 글로벌 파트너 기관을 대표하여 GMT 프로젝트를 관리하는 기구로서 한국천문연구원을 비롯해 호주의 호주천문재단과 호주국립대학교, 미국의 카네기연구소, 하버드대학교, 스미소니언연구소, 텍사스 A&M 대학교, 아리조나대학교, 아리조나주립대학교, 시카고대학교, 텍사스 오스틴대학교, 그리고 브라질의 상파울루 연구재단이 참여하고 있다.

○ 거대마젤란망원경기구(GMTO)에 대한 최근 소식은 다음 링크를 참조

- GMTO 홈페이지: http://www.gmto.org

- GMTO SNS 계정

⋅트위터: https://twitter.com/GMTelescope

⋅페이스북: https://www.facebook.com/GMTelescope

⋅인스타그램: https://www.instagram.com/gmtelescope/

○ 문의

한국천문연구원 대형망원경사업단 이호규 선임연구원(Tel : 042-865-2103)

12

2021-03

![[참고자료]천문연 OWL-Net으로 관측한 소행성 아포피스](/file/thumbnail/sm_1615513796472_1.jpg)

No. 724

천문연 OWL-Net으로 관측한 소행성 아포피스

OWL-Net 4호기(미국) 망원경으로 촬영한 소행성 아포피스(한국시간 기준 3월 10일)

□ 개요

ㅇ 지름 370미터 크기의 소행성 아포피스(Apophis)가 지난 2021년 3월 6일 10시 15분(한국표준시 기준) 지구로부터 약 1,680만 킬로미터 가까이 접근했다가 초당 4.58킬로미터의 속도로 지구 근방을 통과했다. 아포피스는 지난 2004년 처음 발견된 이래 지구 충돌 위협의 가능성이 꾸준히 제기되어온 천체다.

ㅇ 한국천문연구원(이하 천문연)은 아포피스가 지구에 가까이 접근하기 시작한 2월부터 우주물체 전자광학 감시 시스템(이하 OWL-Net, Optical Wide-field patroL Network)을 활용해 아포피스를 추적?관측하고 있다. 이번에 공개한 아포피스 관측 영상은 미국 애리조나 주 레몬산 천문대에 위치한 OWL-Net 4호기에서 3월 10일 촬영됐다. 또한 천문연 연구진들은 이번 아포피스 관측을 위해 전 세계 30여개가 넘는 천문대와 함께 국제공동관측 네트워크를 조직해 소행성 추적 및 특성 분석 연구 프로젝트를 주도하고 있다.

ㅇ 아포피스는 이번 접근 이후 2029년 4월 14일 6시 46분에 지구와 매우 가깝게 근접하여 지나갈 것으로 예상되며 이때 지구와의 거리는 약 3만 7천 킬로미터이다. 이는 지구와 아포피스와의 거리가 천리안, 무궁화 위성과 같은 정지위성보다 약 4천 킬로미터 더 가까운 거리에 있다는 것이다. 아포피스 크기의 소행성이 이처럼 지구에 가까이 접근할 확률은 약 1,000년에 한 번이다.

□ 소행성 아포피스(Apophis)

ㅇ 2004년 6월 19일, 로이 A. 터커(Roy A. Tucker), 데이비드 J. 톨렌(David J. Tholen), 파브리지오 베르나르디(Fabrizio Bernardi) 등이 미국 국립광학천문대 산하 킷픽(Kitt Peak)천문대에서 처음 발견했다. 발견 직후 국제천문연맹(IAU, International Astronomical Union) 산하 국제소행성센터(MPC, Minor Planet Center)는 이 천체에 곧바로 ‘2004 MN4’라는 임시 번호를 붙였고 2005년 6월 24일에 ‘99942’라는 고유 번호를 부여했다. 이윽고 7월 19일에는 ‘아포피스’라는 고유 이름이 붙여졌다.

※아포피스는 이집트 신화의 태양신 ‘라(Ra)’를 삼킨 거대한 뱀의 형상을 한 파괴의 신 ‘아펩(Apep)’의 그리스어 표기

ㅇ 아포피스는 발견 직후 최근까지도 꾸준히 지구와의 충돌 위협이 제기되어온 소행성이다. 아포피스는 토리노 척도(Torino scale) ‘4’를 기록한 최초의 소행성이다. 토리노 척도는 근지구천체가 지구에 충돌할 확률 및 충돌했을 경우의 예측 피해상황을 나타내는 척도로 0-10까지 있는데, 수치가 높을수록 위험도가 높다. 미항공우주국(NASA) 제트추진연구소(JPL, Jet Propulsion Laboratory)에 따르면 아포피스는 100년 이내 지구 충돌 확률이 1/100만 보다 높은 지구위협천체 네 개 중 하나이다. 네 개의 지구위협 천체 중에는 소행성 베누(Bennu)도 포함되어 있는데, 2016년 발사된 NASA의 오시리스-렉스(OSIRIS-REx) 탐사선은 2020년 10월 베누에 성공적으로 착륙해 토양 샘플을 채취했다.

※아포피스의 2068년 4월 지구 충돌 확률은 0.00026%(38만분의 1)로 지난 2021년 1월 20일에 갱신됨

ㅇ 소행성이 지구에 근접한다는 것은 바꿔 말하면 적은 연료만 있어도 탐사선이 소행성에 도달하기에 좋은 조건이 된다. 2025부터 2030년 사이에 탐사선 발사를 가정했을 때 2,000여개가 넘는 지구위협소행성 중 아포피스는 유일하게 탐사선의 속도증분(delta-v)이 초속 6킬로미터 이하다. 한국천문연구원에서는 2029년 아포피스 직접탐사(동행비행: rendezvous)를 목표로 임무 사전 연구를 진행 중이다.

※ 속도 증분: 지구 중력을 탈출하여 소행성과 동일한 속도로 동행비행(랑데뷰, rendezvous)을 하기 위해 필요한 속도를 말함. 에너지 혹은 연료의 개념으로 생각할 수 있음

□ 소행성 아포피스 지상관측 캠페인

ㅇ 한국천문연구원은 천문연 산하 국내외 관측시설 뿐만 아니라 국제 소행성관측네트워크(IAWN: International Asteroid Warning Network)와 협력하여 전 세계 30여개 천문대와 함께 아포피스 지상관측 국제 캠페인을 주도하고 있다. ㅇ 지상망원경 네트워크 관측을 통해 아포피스의 회전 상태를 규명하고 형상 모형을 획득하고자 한다. 획득된 아포피스의 회전 상태와 형상 모형은 소행성 탐사 임무 수행 시 탑재체 설계와 탐사선의 임무 시나리오를 계획하는데 필수적으로 사용된다.

아포피스 소행성의 3D 형상 모델(출처: DAMIT) https://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/damit/stored_files/open/50041/shape.png

한국천문연구원에서 주도하고 있는 아포피스 지상관측 캠페인 네트워크

관측 시설

국가

관측 시설

국가

Borwiec 0.4 m

폴란드

Lowell 0.4 m, 0.6 m, 1.0 m

미국

La Sagra 0.4 m

스페인

Bosque Alegre 1.5 m

아르헨티나

OWL-Net 0.5 m

몽골, 모로코, 이스라엘, 미국, 한국

Sierra Nevada 1.5 m

스페인

ATLAS 0.6 m

미국

KMTNet-CTIO 1.6 m

칠레(천문연)

SOAO 0.6 m

한국

KMTNet-SSO 1.6 m

호주(천문연)

Suhora 0.6 m

폴란드

KMTNet-SOAO 1.6 m

남아공(천문연)

La Hlta 0.8 m

스페인

BOAO 1.8 m

한국

Winer 0.8 m

미국

McDonald 2.1 m

미국

LOAO 1.0 m

미국(천문연)

Calar Alto 2.2 m

스페인

TUG 1.0 m

터키

El Leoncito 2.2 m

아르헨티나

Wise 1.0 m

이스라엘

Bisei Spaceguard

일본

Kiso 1.0 m

일본

LOO 0.4 m, 1.0 m, 2 m

미국

ATLAS: Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, SOAO: Sobeaksan Optical Astronomy Observatory, LOAO: Lemmonsan Optical Astronomy Observatory, TUG: TUBITAK National Observatory, KMTNet: Korea Microlensing Telescope Network, CTIO: Cerro Tololo Inter-American Observatory, SAAO: South African Astronomical Observatory, SSO: Siding Spring Observatory, BOAO: Bohyunsan Optical Astronomy Observatory

□ 이번 소행성을 촬영한 OWL-Net(우주물체 전자광학 감시 시스템)

ㅇ OWL-Net(우주물체 전자광학 감시 시스템)은 한국천문연구원 우주 위험감시센터가 운영하는 관측 시스템으로 인공위성과 소행성, 우주 잔해물 등 지구 주변의 우주물체를 관측하는 우리나라 최초의 무인 광학 감시 전용 시스템이다.

ㅇ 한국, 미국, 이스라엘, 모로코, 몽골에 각 관측소가 있으며, 한국 천문연구원은 총 5개 관측소에서 수집한 데이터를 모아 총괄 관리, 운영 중이다. 각 시스템은 50cm 광시야 망원경과 CCD카메라, 고속 위성 추적 마운트로 구성돼 있다.ㅇ OWL-Net으로 인해 그동안 미국에 의존하던 인공위성궤도 자료를 우리나라가 독자적으로 확보할 수 있는 능력을 갖추게 되었고 이 시스템을 활용하여 한반도 정지위성 및 우주잔해물 충돌 후보를 감시하는 데 활용하고 있다.

지구 주변의 우주물체를 감시하고 있는 OWL-Net 4호기(미국)

-내용 문의-

한국천문연구원 우주위험감시센터 김명진 선임연구원(Tel : 042-869-5914)

-문의-

한국천문연구원 정책부 대국민홍보팀 정해임 팀장(Tel : 042-865-2195)

한국천문연구원 정책부 대국민홍보팀 홍소영(Tel : 042-865-2186)

23

2021-02

No. 723

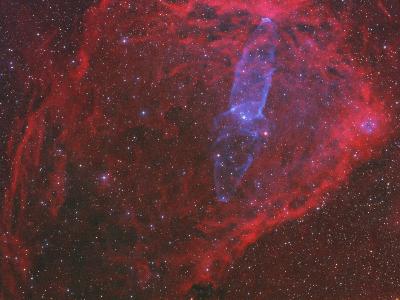

카메라로 담은 아름다운 우주여행을 보여주세요”

- 제29회 천체사진공모전 개최…4월 8일까지 공모

■ 한국천문연구원은 제29회 천체사진공모전을 개최하고, 4월 8일까지 천체사진 및 콘텐츠를 공모한다.

□ 천체사진공모전은 아름답고 신비한 천체사진 및 관측 스케치, 동영상 등의 콘텐츠를 통해 인류의 유산이라 할 수 있는 천문학에 대한 공감대를 확산시키고자 매년 실시되고 있다.

□ 대한민국 국민이면 누구나 참가할 수 있으며, 공모 분야는 심우주(Deep sky)·태양계·지구와 우주 분야로 나뉜다. 공모 작품은 간행물에 발표되거나 다른 공모전에 당선되지 않은 것이어야 한다.

□ 수상자들에게는 총 1천만 원의 상패와 상금이 수여된다. 올해는 천문연 홈페이지를 통해 온라인 투표 참여가 가능하며, 온라인 투표를 통해 선정된 작품에게는 인기상을 수여한다.

□ 접수 요령은 4월 8일까지 한국천문연구원 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 심사 후 5월 중에 당선작을 발표할 예정이다.

□ 공모전에 관한 보다 자세한 사항은 한국천문연구원 홈페이지(과학문화-천체사진공모전 코너)에서 확인할 수 있다. (보도자료 끝. 참고사진 있음.)

[참고] 제28회(지난해) 천체사진공모전 대상 수상작

제28회 천체사진공모전 대상작 장승혁의 ‘거대우주 오징어’

-문의-

한국천문연구원 정책부 대국민홍보팀 조아인 (Tel : 042-865-2015)

19

2021-02

No. 722

인류가 최초로 발견한 블랙홀의 정체를 새롭게 밝히다

- 백조자리 X-1 블랙홀, 더 무겁고 지구로부터의 거리는 더 멀어

■ 백조자리 X-1* 블랙홀은 인류가 최초로 발견한 블랙홀이자 우리은하에 위치한 지구와 가장 가까운 블랙홀 중 하나이다. 한국천문연구원이 참여한 국제공동연구팀은 10개의 전파망원경을 연결한 초장기선 전파간섭계(VLBA, Very Long Baseline Array)로 백조자리 X-1 블랙홀의 정밀한 위치를 측정했다. 그 결과 백조자리 X-1 블랙홀은 이전에 알려졌던 것보다 더 멀리 떨어져 있으며, 더 무거운 블랙홀임을 밝혔다.

*백조자리(Cygnus)에서 발견된 첫 번째 엑스선 천체라는 뜻.

□ 백조자리 X-1은 블랙홀과 청색 초거성이 동반성으로 쌍성계를 이루고 있는데 1964년 고층 대기 관측 로켓에 실린 엑스선 검출기를 통해 처음 발견됐다. 동반성으로부터 강한 중력을 가진 블랙홀로 유입되는 물질이 빠르게 회전하면서 빛의 속도에 가까운 빠른 제트와 강력한 엑스선을 방출한다.

■ 국제공동연구팀은 초장기선 전파간섭계(VLBA)를 이용해 백조자리 X-1 블랙홀에서 나오는 전파신호를 관측하고, 지구로부터 먼 거리의 천체 위치를 정밀하게 측정하는 삼각측정법을 통해 본 연구결과를 이끌어냈다. 이에 지구로부터 백조자리 X-1 블랙홀까지의 거리는 기존에 알려졌던 약 6천 1백 광년보다 먼 약 7천 2백 광년 떨어져 있고, 블랙홀의 질량은 태양 질량의 21배로 기존에 알려진 질량보다 약 50% 무겁다는 것을 알아냈다.

□ 이번 연구를 이끈 호주 커틴대학교(Curtin University)의 제임스 밀러존스(James C.A. Miller-Jones) 교수는 “이번 관측을 통해 백조자리 X-1 블랙홀은 이전 가설보다 멀리 떨어져 있으며, 더 무거운 블랙홀임을 알게 되었고 이를 통해 무거운 별이 진화해 블랙홀이 되기까지의 형성과 성장과정을 새롭게 밝히는 증거가 될 것이다”고 말했다.

□ 또한 이번 논문의 공동저자인 호주 모나쉬대학(Monash University)의 일리아 맨델(Ilya Mandel) 교수는 “백조자리 X-1의 블랙홀은 별의 진화 마지막 단계에서 탄생한 블랙홀로서 블랙홀이 되기 전까지 항성풍을 통해 외부로 질량을 잃게 되는 과정을 거친다. 이번 연구 결과 백조자리 X-1 블랙홀이 기존의 가설보다 질량이 훨씬 무거운 별이었으며 별의 진화 과정에서 항성풍으로 인한 질량 손실이 상대적으로 더 적었음을 의미한다. 백조자리 X-1 블랙홀은 수 만 년 전에 태양 질량의 약 60배에 달하는 무거운 별이 중력 붕괴해 형성됐을 것이다”고 설명했다.

□ 한국천문연구원 정태현 박사는 “이번 연구에서 천문연은 전파간섭계를 활용한 백조자리 X-1 블랙홀의 정밀 위치 측정법 고안에 기여했다”며 “앞으로는 세계에서 유일하게 4개 주파수 대역을 동시에 관측할 수 있는 한국우주전파관측망(KVN, Korean VLBI Network)을 활용해 백조자리 X-3 등 블랙홀 관측 연구를 계속 이어갈 예정이다”고 말했다.

□ 본 연구 결과는 국제저명학술지 사이언스(Science)지 2월 18일자에 게재됐다. (보도자료 끝. 참고자료 있음)

-문의-

한국천문연구원 전파천문본부 정태현 선임연구원(Tel: 042-865-2180)

한국천문연구원 전파천문본부 김정숙 박사후연구원(Tel: 042-865-2085)

[참고 1] 참고 동영상

□ 백조자리 X-1 블랙홀의 거리⋅질량 재규명 관련 영상 링크 (©국제전파천문연구센터, ICRAR) :

http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMLHL_eTOQN_g~~.mp4

□ 백조자리 X-1 블랙홀 영상 국영문 대본 링크:

http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMLHL3eTOIP-g~~.hwp

[참고 2] 참고 그림

그림 1. 백조자리 X-1의 위치와 삼각시차(trigonometric parallax) 거리 측정법 ©국제전파천문연구센터(ICRAR, International Centre for Radio Astronomy Research)

어떤 물체를 다른 위치에서 바라볼 때 생기는 위치 차이를 삼각법을 사용해 거리를 측정하는 방법이다. 예를 들어 손가락을 뻗어 왼쪽 눈을 감고 손가락을 볼 때와 오른쪽 눈을 감고 손가락을 볼 때의 위치가 서로 다르다. 이 때 생기는 편이된 각도를 시차(parallax)라 하는데 지구가 공전하면서 천체의 위치가 상대적으로 달라지며 두 시점 사이의 거리와 그에 따른 각도를 삼각법을 이용하여 천체까지의 거리를 계산할 수 있다. 이는 우주에서 거리를 측정하는 방법 중 지구로부터 먼 거리에 있는 천체까지의 거리를 정밀하게 측정할 수 있는 방법이다.

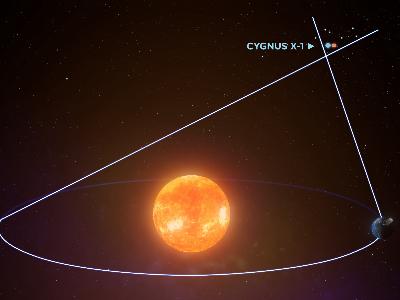

그림 2-A. (왼쪽) 백조자리 X-1 쌍성계의 최적 공전궤도 모델.

초장기선 전파간섭계(VLBA)를 이용하여 백조자리 X-1 블랙홀의 위치(영문 대문자 A~I)를 정밀하게 관측하였고, 쌍성계의 질량중심(가운데 검은 별)에 대한 최적 공전궤도 모델을 구현했다(검은 별 중심의 원 궤도, 주기 5.6일).

그림 2-B. (오른쪽) 미국국립전파천문대의 초장기선 전파간섭계(VLBA)로 관측한 백조자리 X-1 블랙홀의 제트 분출 이미지

초장기선 전파간섭계(VLBA)를 이용하여 지구로부터 먼 거리에 있는 천체까지의 거리를 정밀하게 측정할 수 있는 삼각시차 측정법과 블랙홀 제트에서 나오는 전파신호의 위치를 정밀하게 측정하는 측성학적 방법을 활용해 본 연구결과를 이끌어 냈다.

그림 3. 백조자리 X-1 쌍성계 상상도 ©국제전파천문연구센터(ICRAR)

별질량 블랙홀(오른쪽)과 동반성인 청색 초거성(왼쪽)이 쌍성계를 이루며 5.6일을 주기로 서로 공전하고 있다. 블랙홀과 동반성과의 거리는 약 0.2AU*이며, 이는 태양과 수성의 거리(0.4AU)보다 가깝다. 청색 초거성의 물질은 중력장이 강한 블랙홀로 유입되는데 이렇게 유입된 물질은 블랙홀 주변을 회전하면서 강착원반을 형성하고, 강착원반에 쌓인 물질들은 서서히 블랙홀로 유입된다. 블랙홀 가까이 쌓인 물질들은 블랙홀에 빨려들어 가거나 블랙홀 자기장 축을 따라 빛에 가까운 상대론적인 속도로 제트형태로 우주로 분출된다.

*AU(Astronomical Unit): 천문학 거리 단위 중 하나로 태양과 지구 사이의 거리에 해당하며 1AU는 약 1억 5천만 킬로미터

[참고 3] 용어 설명

□ 백조자리 X-1(Cygnus X-1): 백조자리에 있는 대표적인 X선 천체이다. 백조자리 X-1은 1964년에 발견된 최초의 블랙홀로 확인된 X선 천체이다. 백조자리 X-1은 지구로부터 약 7200 광년 떨어져 있으며 쌍성계를 이루고 있다. 백조자리 X-1 블랙홀의 동반성은 HDE226868로 불리는 청색 초거성이고, 블랙홀과의 거리는 약 0.2AU로 매우 가까우며 5.6일의 아주 짧은 주기로 동반성을 돌고 있다. 백조자리 X-1 블랙홀의 강착 원반은 동반성의 항성풍으로부터 물질이 유입되어 형성된다. 유입된 물질들이 수백만 K로 가열돼 뜨거운 기체 원반에서 X선을 내뿜는다고 알려져 있다. 1974년 스티븐 호킹(Stephen William Hawking)과 킵 손(Kip Stephen Thorne)은 백조자리 X-1의 정체를 두고 내기를 하였다. 스티븐 호킹은 백조자리 X-1이 블랙홀이 아니라 했고, 킵 손은 맞다는 것에 걸었다. X선 천문학의 발전으로 백조자리 X-1 관측 자료를 통해 블랙홀의 존재를 입증하자 1990년 스티븐 호킹은 내기에 졌음을 인정했다.

□ 별질량 블랙홀(stellar mass blackhole): 별은 내부에서 일어나는 핵융합 반응에서 얻은 에너지로 빛을 낸다. 또한 그 에너지에 의한 밖으로 퍼지려는 압력으로 인해 자신의 무게에서 나오는 중력을 이겨내고 있다. 그런데 별의 핵융합 연료를 다 소비하면 더 이상 자신의 무게를 이겨낼 수가 없다. 그러면 질량이 태양의 20배가 넘는 무거운 별들은 중심핵이 엄청난 압력으로 수축하여 단숨에 블랙홀이 된다. 모든 에너지를 소진한 후 무거운 별의 일생 중 마지막 단계에 탄생하는 블랙홀을‘별질량 블랙홀’이라고 부른다. 별질량 블랙홀보다 훨씬 무거운 블랙홀도 존재한다. ‘초대질량 블랙홀(supermassive blackhole)’이라 불리는 이 블랙홀은 질량이 태양의 100만 배에서 수십억 배에 이른다. 이 블랙홀은 대부분 은하의 중심에 존재하는데, 그 만들어지는 과정은 아직 밝혀지지 않았다.

□ 청색초거성: 무거운 질량(태양 질량의 약 10배~100배)의 별(주계열성)에서 진화해 표면온도가 10,000~50,000K 로 매우 뜨겁고, 광도(별이 방출하는 시간 단위당 에너지)가 태양의 10,000배에서 100만 배에 이르는 높은 에너지를 방출하는 별이다.

□ 초장기선 전파망원경배열(VLBA, Very Long Baseline Array): 미국의 초장기선 전파간섭계(VLBI, Very Long Baseline Interferometry) 관측망이다. VLBI는 수백~수천 킬로미터 떨어진 여러 대의 전파망원경으로 동시에 같은 천체를 관측하여 전파망원경 사이의 거리에 해당하는 구경을 가진 거대한 가상의 망원경을 구현하는 방법이다. 여러 대의 전파망원경이 멀리 떨어져 있을수록 더 높은 해상도를 얻을 수 있기 때문이다. VLBI를 이용하면 허블 우주망원경, 스바루 망원경 등 대형 광학망원경보다 수십 배 이상의 높은 해상도로 천체를 관측하는 것이 가능하다. VLBA 간섭계는 총 10개의 지름 25m의 전파망원경으로 구성되어 있다. 이들 안테나의 전체 배열 길이는 약 8,000km 로서 0.3~90GHz 주파수에서 고분해능으로 먼 우주의 다양한 천체를 관측할 수 있다.

□ 한국우주전파관측망(KVN, Korean VLBI Network): 한국천문연구원이 운영하는 KVN은 서울 연세대, 울산 울산대, 제주 중문에 설치된 21m 전파망원경 3기로 구성된 VLBI 관측망이다. 지난 2019년 4월 10일 사상 최초로 블랙홀을 관측한 EHT 프로젝트에 참여하기도 했다. 각 망원경의 거리는 305km~478km로, 세계에서 유일하게 밀리미터 영역의 4개 주파수 전파를 동시에 관측할 수 있다. KVN은 3기를 연결한 간섭계뿐만 아니라 각각의 단일 망원경으로도 사용할 수 있다. 동아시아우주전파관측망(EAVN, East Asian VLBI Network)은 한국의 VLBI 관측망인 KVN, 일본의 VERA, 중국의 CVN 등 3개국 21개 망원경을 연결한 최대 5000km 정도의 거대 관측망이다.

[참고 4] 논문 및 연구팀

□ 게재논문 정보

- 제목: Cygnus X-1 contains a 21-solar mass black hole

- 게재지 : Science

- 게재일 : 2021년 2월 18일

□ 연구팀

- 호주, 미국, 중국, 한국 등 총 26명의 국제공동 연구자들이 참여

- 천문연 참여 연구원

변도영 (한국천문연구원 책임연구원, 과학기술연합대학원 대학교 교수)

정태현 (한국천문연구원 선임연구원, 과학기술연합대학원 대학교 교수)

김정숙 (한국천문연구원 박사후연구원)

09

2021-02

No. 721

선생님들을 위한 동계 천문학 온라인 교실 실시

- 온라인 천문학 교실 2월 10일부터 선착순 신청 … 24~25일 진행

■ 한국천문연구원은 2월 24일(수)부터 이틀간 전국 초?중?고등 교원을 대상으로 온라인 천문학 강연을 실시한다.

□ 한국천문연구원은 1995년부터 매 여름·겨울방학 기간 동안 교원천문 연수를 실시해왔으나 올해 동계 교원천문연수는 코로나19(COVID-19)의 확산 여파로 전 과정을 무료 온라인 강연 형태로 변경해 진행한다.

□ 이번 온라인 천문학 교실에서는 최신 천문학과 한국천문연구원의 대표 연구 내용들을 소속 연구자들이 직접 강연한다. 과학 교과과정과 연계된 ‘태양계 천체들’, ‘천문 관측 및 촬영법’, ‘고전 속 천문학’ 주제뿐만 아니라 ‘빅데이터 천문학’ 등 최신 천문학계 이슈에 대한 해설을 접할 수 있다.

□ 동계 온라인 천문학 교실은 2월 10일(수)부터 선착순 80명 접수 가능하며 한국천문연구원 홈페이지(과학문화-교원천문연수)를 통해 신청하면 된다.

□ 한편, 연구원에 직접 견학할 수 있는 방문의 날 행사도 이번에는 온라인으로 진행한다. 인기 과학 유튜버 ‘과학쿠키’와 함께 하는 천문연 주요 연구시설 견학 영상은 2월 25일(목)부터 유튜브, 페이스북 등을 통해 공개되며 퀴즈 등 다양한 경품 참여 이벤트가 제공될 예정이다.(보도자료 끝. 참고 사진 및 자료 있음.)

[참고사진] 한국천문연구원 2021 동계 온라인 천문학 교실 포스터

2/24(수)

정책부 김수영 부장13:30~14:20우리가 연구하는 천문우주과학

광학천문본부 전영범 박사14:30~15:20망원경으로 보는 밤하늘

우주위험감시센터 김명진 박사15:30~16:20소행성이 궁금하다

한국천문연구원

온라인 천문학 교실

신청기간~2월 18일까지 선착순 모집

강연일자2월 24일~2월25

2/25()

고천문연구센터 민병희 박사13:30~14:20고전 속 천문학

우주과학본부 김록순 박사14:30~15:20태양을 파헤치다

광학천문본부 신민수 박사15:30~16:20빅데이터시대 속 천문학

KASI 한국천문연구원

[참고자료]

2021년 동계 온라인 천문학 교실 프로그램

○ 1일차(2월 24일) 온라인 강의

1일차 2월24일 강의 시간과 내용

시간

강의 내용

13:30~14:20

우리가 연구하는 천문우주과학

14:30~15:20

망원경으로 보는 밤하늘

15:30~16:20

소행성이 궁금하다

○ 2일차(2월 25일) 온라인 강의

2일차 2월25일 강의 시간과 내용

시간

강의 내용

13:30~14:20

고전 속 천문학

14:30~15:20

태양을 파헤치다

15:30~16:20

빅데이터 시대 속 천문학

※ 세부 프로그램은 기관 사정으로 변동가능

-문의-

한국천문연구원 정책부 대국민홍보팀 조아인(Tel : 042-865-2015)

04

2021-02

No. 720

2024년 국제우주연구위원회(COSPAR) 총회 한국에서 열린다

- 제45회 COSPAR 학술 총회 한국 유치 확정 -

□ 과학기술정보통신부(장관 최기영, 이하 “과기정통부”)는 금일 폐막한 제43회 국제우주연구위원회(이하 “COSPAR*”)에서 2024년에 열리는 ‘제45회 COSPAR 총회’ 개최국을 한국으로 최종 확정했다고 밝혔다.

* COSPAR(COmmittee on SPAce Research)는 UNESCO 산하 국제과학연합회(ISC, Int’l Science Council) 소속 연구위원회로, 우주 인프라를 갖추고 우주분야 연구를 수행하고 있는 44개 회원국, 약 9천여 명의 회원으로 구성 및 운영 중임

ㅇ 태양물리·우주생물학 등 국내 우주과학 전문가들로 구성된 COSPAR 한국위원회(위원장: 한국천문연구원 박종욱 박사)는 2017년에 제3회 COSPAR 심포지엄*의 성공적인 개최 경험을 바탕으로 총회 유치를 도전해 왔다.

* 제3회 COSPAR 심포지엄(제주 ICC, 2017.09.18.~22.) : 38개국, 약 350여명 참석

□ COSPAR 총회는 60여 개국 3,500명이 참가하는 우주연구 분야 최대 학술행사로 1958년부터 2년마다 개최*하고 있다. 이 자리에는 천문·우주분야 연구자들은 물론 NASA 등을 비롯한 각국의 우주기관 수장이 참석하여 전 세계 우주연구 발전과 국제협력 정책을 논의한다.

* (참고) 전세계적인 코로나-19 확산으로 제43회 총회(호주)가 ‘20.7월 개최에서 ‘21.1.28.~2.4.로 연기 후 온·오프 혼합방식으로 개최

ㅇ 이번에 우리나라가 유치한 제45회 COSPAR 총회는 2024년 7월 13일부터 21일까지 9일간 부산에서 ‘함께하는 우주연구: Team Spirit in Space Research‘라는 주제로 개최할 예정이다. 다양한 초청강연 및 학술발표와 함께 ‘우주 영화 축제‘, ’우주과학자와의 만남‘ 등과 같은 다양한 대중 행사들도 기획된다.

□ 과기정통부 이창윤 거대공공연구정책관은 “COSPAR 총회는 우주과학·탐사 등 다양한 우주분야에서 4천 여개의 학술발표가 진행되는 세계 최대 규모의 우주과학 행사로, 록히드마틴·보잉·에어버스 등 세계적인 항공·우주 기업들도 참석하는 만큼 국내 우주생태계 확산을 위한 계기로 활용할 수 있도록 잘 준비해가겠다”라고 밝혔다.

[붙임]

1. [과기부 보도자료] 2024년 국제우주연구위원회(COSPAR) 총회 한국에서 열린다. 1부.

2. [붙임] COSPAR 한국위원회 관련 참고 사항. 1부. 끝

[문의]

한국천문연구원(COSPAR 한국위원회 사무국) 정책부 국제협력팀 이서구 팀장 (☎ : 042-865-2005 )

18

2021-01

No. 719

코로나그래프로 태양풍 가속의 실마리를 얻다

- 천문연·NASA 첫 공동 개발 코로나그래프 관측 결과 공개

- 세계 최초 태양 외부 코로나의 온도·속도 동시 측정해 2차원 영상으로 구현

- 과학적 타당성 입증해 후속 국제우주정거장용 개발 탄력

□ 한국천문연구원은 미항공우주국(이하 ‘NASA’)과 공동으로 개발한 태양 코로나그래프(coronagraph)*의 관측 결과를 분석해 태양 코로나 영역에 존재하는 전자의 온도와 속도를 동시에 얻었다고 밝혔다.

* 코로나그래프: 인공적으로 태양면을 가리고 코로나를 관측하는 장비.

□ 천문연-NASA 공동연구진은 2019년 9월 18일 태양 코로나그래프를 대형 과학용 풍선기구에 탑재해 고도 약 40km 성층권 상공에서 태양 외부 코로나 관측을 성공리에 수행했다. 천문연은 이 관측 자료를 NASA와 공동으로 분석해 외부 코로나 구조물이 약 일백만도의 온도와 초속 260km의 속도를 갖는다는 것을 발표했다. 이는 태양 코로나 영역 전자의 온도와 속도를 세계 최초로 동시에 측정한 것으로 차세대 코로나그래프의 핵심 기술을 성공적으로 검증했음을 의미한다.

□ 태양 코로나는 태양 대기의 가장 바깥 영역으로 태양 표면인 광구에 비해 밝기는 어두운 반면 온도는 훨씬 높다. 또한 태양 코로나 영역은 태양풍이라 부르는 빠른 속도의 플라스마 방출을 통해 태양계 전체로 확장되는데 이 같은 코로나의 높은 온도와 빠른 태양풍의 가속 기작은 아직까지 밝혀지지 않은 과학적 난제이다.

□ 일반적인 코로나그래프는 편광 관측을 통해 K-코로나* 영역의 전자 밀도 측정만 가능하다. 그러나 천문연과 NASA가 공동으로 개발한 코로나그래프는 편광 관측은 물론, K-코로나 전자의 온도와 속도 변화에 민감하게 반응하는 네 개 파장의 필터를 장착해 온도와 속도 값을 동시에 2차원 영상으로 구현할 수 있도록 고안된 최초의 코로나그래프이다.

*K-코로나: 코로나는 빛이 나오는 방식에 따라 K-코로나, F-코로나, E-코로나로 구분한다. K는 연속이라는 뜻을 갖는 독일어 ‘kontinuierlich’의 첫 글자. K-코로나에서는 태양 광구에서 나온 빛이 자유 전자들에 의해 산란되어 매끈한 연속 스펙트럼으로 나온다.

□ 천문연은 이번에 검증한 코로나그래프의 핵심기술을 바탕으로 향후 NASA와 차세대 코로나그래프를 개발해 2023년께 국제우주정거장(ISS, International Space Station)에 설치할 예정이다. 국제우주정거장용 코로나그래프는 소호(SOHO, Solar and Heliospheric Observatory), 파커(Parker Solar Probe)와 같은 기존 태양 탐사선에 비해 훨씬 적은 비용으로 우주 공간에서 지구 대기의 간섭 없이 장기간 연속적인 태양 코로나 관측이 가능하다.

□ 이번 연구의 NASA 측 책임자인 나치무트 고팔스와미(Natchimuthuk Gopalswamy) 박사는 “태양 연구는 인류의 생활 전반에 영향을 미치는 중요한 연구이므로 NASA도 끊임없이 태양 탐사를 시도해왔다”며 “이번 성과는 NASA와 천문연이 지난 10년간 태양물리 분야에서 꾸준히 교류해온 협력 연구의 실질적인 성과”라고 밝혔다.

□ 한국측 연구책임자인 천문연 김연한 책임연구원은 “이번 국제우주정거장용 코로나 그래프 개발은 저비용 고효율의 태양 탐사 연구에 대한 독자적 활로를 개척함과 동시에 태양 연구의 난제인 코로나 가열과 태양풍 가속 비밀의 실마리를 푸는 데 큰 기여를 할 것”이라고 밝혔다.

□ 태양 코로나의 온도와 속도 분포를 동시에 측정한 이번 연구 결과는 태양물리저널(Solar Physics) 2021년 1월 12일자에 게재됐다. (보도자료 끝. 참고자료 있음.)

[참고1] 영상

□ NASA-KASI 공동개발 코로나그래프 관측 연구결과 NASA 연구책임자 인터뷰: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMKHbDeROcO_Q~~.zip

□ NASA-KASI 공동개발 코로나그래프 BITSE 2019년 9월 18일 발사 영상: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLMKHLneTeQK-g~~.zip

[참고2] 그림

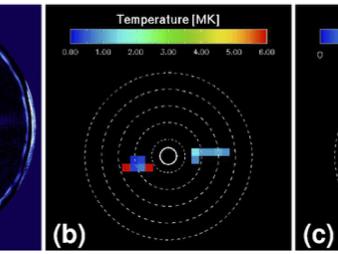

그림1. 코로나그래프로 얻은 태양 코로나 스트리머(좌우로 길쭉하게 뻗어 나온 구조물). 가운데 원이 태양이 가려진 부분이고 원 주변에 존재하는 외부 코로나를 확인할 수 있다. (a)는 편광밝기 영상이며 같은 영역의 온도(b)와 입자의 속도(c) 분포를 알 수 있다.

그림2. 천문연-NASA가 공동개발한 태양 코로나그래프

그림3. 2019년 9월 18일 코로나 관측을 위해 발사 중인 과학용 풍선기구

그림4. 2019년 9월 18일 과학용 풍선기구에 실려 성층권에서 관측 중인 코로나그래프

[참고3] 용어 설명

□코로나

태양 대기의 가장 바깥층을 구성하고 있는 부분이다. 태양에 대해 정확한 이해가 없었던 시기에는 코로나가 달의 대기라고 오해하기도 했다. 1842년 7월 8일 진행된 개기일식 때에서야 태양의 코로나와 홍염이 태양 대기의 일부분이라는 사실을 알게 됐고, 1932년과 1940년 개기일식 때 관측한 분광관측 자료를 통해 코로나의 온도가 태양 표면보다 월등히 높다는 것을 알게 됐다. 태양의 표면 온도는 6000도 정도지만 대기층인 코로나의 온도는 100만~500만도이다. 물리학 법칙에 따르면 열은 뜨거운 곳에서 차가운 곳으로 이동하기 때문에 태양 내부 핵의 열이 순서대로 전달된다면 표면이 코로나보다 더 뜨거워야 한다. 하지만 태양 대기인 코로나 전자의 온도가 광구보다 월등히 높은 이유는 아직 밝혀지지 않았다.

2017년 8월 미국에서 개기일식 동안 지상서 관측한 태양 코로나

가시광 코로나는 빛을 내는 방식에 따라 K-코로나, F-코로나, E-코로나로 구분한다. K-코로나는 한마디로 전자 코로나 혹은 연속 코로나이다. K는 연속이라는 뜻을 갖는 독일어 kontinuierlich의 첫 글자를 딴 것이다. 태양 광구에서 나온 빛을 매우 뜨거운 자유 전자들이 산란시켜 매끈한 연속 스펙트럼 빛을 내는 코로나이다. F-코로나는 프라운호퍼(Fraunhofer) 코로나 혹은 먼지 코로나이다. 태양 광구의 빛을 먼지 입자들이 산란시켜 흡수선들이 잘 보이는 스펙트럼을 내는 코로나이다. E-코로나는 방출(emission) 코로나이다. 자체적으로 빛을 내는 뜨거운 플라스마로 이루어진 코로나이다.

태양의 내외부 구조. 중심에서부터 바깥쪽으로 핵, 복사층, 대류층, 광구, 채층, 코로나 등이 있다.

태양 중심에서 광구로 나아가며 온도는 낮아지지만 대기층인 코로나에서는 수백만 도까지 가열된다.

이러한 코로나 가열현상의 원인은 아직 알 수 없으며, 공동연구진은 이번 연구를 통해 그 실마리를 찾을 것으로 기대하고 있다.

코로나에서 가속된 전자는 지구 주변 환경에 직접적인 영향을 미치기도 한다.

□ 코로나그래프

일식은 달이 지구와 태양 사이를 지나면서 태양을 가리는 현상으로 태양의 전체를 가리는 것을 개기일식이라 한다. 연구자들은 개기일식을 태양 코로나 연구를 위한 절호의 기회로 활용하지만, 개기일식은 지속시간이 2~3분에 불과하고, 접근이 가능한 육상에서 볼 수 있는 기회가 흔치 않다. 이러한 단점을 극복하기 위해 인공적으로 태양면을 가리고 코로나를 관측하는 장비가 바로 코로나그래프이다. 그러나 지상에서 활용되는 코로나그래프는 대기의 산란현상으로 인해 정밀한 관측이 어렵다.

대표적인 코로나그래프는 태양관측 위성 소호(SOHO)에 탑재된 라스코(LASCO)로 지난 20여 년 동안 코로나 지역을 감시하며 과학적 성과를 이루었으나 노후로 인해 조만간 운용을 마치게 된다.

□ 태양풍

태양풍은 태양에서 불어오는 바람이다. 이 태양풍에는 양성자와 전자 등 미립자들이 포함되어 있으며, 매초 약 100만 톤의 질량이 태양에서 방출된다. 이것이 지구의 공전궤도에 도착할 즈음 속력은 약 200~750km/s 이다.

태양풍은 크게 빠른 태양풍과 느린 태양풍으로 나눌 수 있다. 빠른 태양풍은 약 750km/s의 속도이며 코로나 구멍과 연관이 깊다. 느린 태양풍은 빠른 태양풍에 비해 절반 정도의 속도이며, 코로나의 닫힌 자기장에 얽혀 흘러 다니는 물질들로부터 생성된다고 알려져 있다. 하지만 얼마만큼의 닫힌 자기장 물질이 자기재연결을 통해 태양풍으로 유입되는지, 그리고 그 과정에서 얼마만큼의 에너지가 태양풍 가속에 기여하는지는 아직 잘 알려져 있지 않다.

□ 스트리머

스트리머는 태양 광구에서 0.5-1 태양반경 떨어진 거리에서 시작해 10 태양반경 거리까지 뻗친 바큇살 모양의 코로나 구조물이다. 밀도가 코로나 평균의 3~10배 가량이라 주변보다 밝게 보인다.

[참고 3] 논문 및 연구팀

ㅇ 논문명: The Balloon-born Investigation of Temperature and Speed of Electrons in the corona (BITSE): Mission Description and Preliminary Results

ㅇ 게재지: Solar Physics, 2021년 1월 12일자

ㅇ 연구팀:

- 한국천문연구원: 김연한, 조경석, 최성환, 백지혜, 봉수찬, 양희수, 박종엽 김지헌, 박영득 이재옥, 김록순, 임은경

- NASA: N. Gopalswamy, J. Newmark, S. Yashiro P. Mäkelä, N. Reginald N. Thakur, Q. Gong