보도자료

05

2014-12

No. 554

□ 한국천문연구원(원장 한인우, 이하 천문연)은 천문우주 과학문화 확산을 위해 영화 ‘인터스텔라’의 과학적 배경이 되는 블랙홀과 상대성 이론에 관한 특별 강연을 개최한다고 밝혔다.

o 이번 강연은 미래창조과학부(장관 최양희, 이하 미래부)와 국립중앙과학관(관장 김주한, 이하 중앙과학관), 국립과천과학관(관장 김선빈, 이하 과천과학관)이 주최하고, 한국항공우주연구원(원장 조광래, 이하 항우연)에서 주관하는 ‘국가 인공위성 영상 특별전’의 일환으로, 12월 6일(토) 14시 40분 국립과천과학관 천체투영관에서 천문연 전직 원장인 박석재 박사가 ‘인터스텔라와 상대성 이론’이라는 주제로 강연을 진행한다.

o 영화 ‘인터스텔라’는 블랙홀과 상대성이론에 대한 과학적 사실을 바탕으로 제작되어 최근 화제가 되고 있으며, 천문연에서는 국내 블랙홀 분야 권위자인 박석재 박사의 특별 강연을 개최하여 국민들의 우주와 별에 대한 호기심을 해소하고 천문우주 과학문화 확산에 기여하고자 한다. 특히 이번 강연은 청소년들도 상대성이론을 이해할 수 있도록 만화와 삽화를 활용하여 쉽고 재미있게 진행할 예정이다.

o 또한, 특별 강연과 연계하여 기초과학에 대한 이해 증진 및 흥미 유발을 위한 사이언스 마술쇼와 가족 모두 함께 즐기는 음악공연, 항우연 연구원의 진로멘토링 등 다양한 문화 프로그램이 함께 제공될 예정이다.

□ 한편, 중앙과학관(1차)에서 개최된 국가 인공위성 영상 특별전에 이어서 과천과학관(2차)에서 본 특별전을 개최하며, 국민 누구나 보고, 느끼고, 즐기는 다양한 전시, 강연, 진로 멘토링, 공연 등 다양한 우주과학 프로그램으로 구성되어, 그간의 우리나라 우주개발의 성과를 홍보하고 우주개발 사업에 대한 국민의 공감대를 높이는 계기를 마련할 예정이다.

o 전시 프로그램은 다목적실용위성 등 국내 인공위성으로 관측한 국내·외 주요 지역에 심미감을 가미한 체감형 위성영상으로 구성되며, 국가 우주개발의 과거·현재·미래를 보여주는 다양한 우주개발 모형과 위성영상 기반의 고품질 미디어 콘텐츠, 달탐사 3D 애니메이션 등 생생한 우주개발 영상 상영으로 구성된다.

[자료문의]☎ 042-865-3393 한국천문연구원 글로벌협력실 설아침

10

2014-11

No. 553

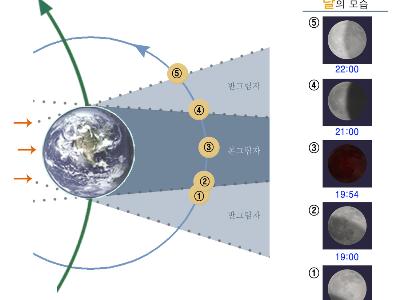

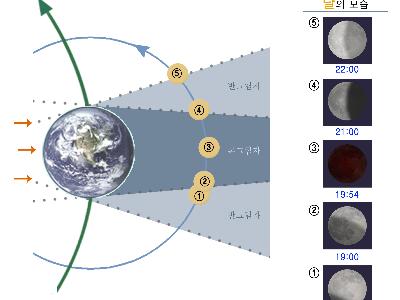

■ 한국천문연구원(원장 : 한인우)은 10월 8일 달이 지구의 그림자에 가려지는 개기월식 천문현상이 일어난다고 예보했다. 이번 월식은 달이 뜬 직후 부분월식이 시작되며 이후의 모든 과정을 관측할 수 있다. 우리나라에서 볼 수 있는 개기월식은 2011년 12월 이후 처음이며, 앞으로 2015년 4월에 이와 같은 월식을 볼 수 있다.

10월 8일은 저녁 5시 57분에 달이 뜨며 저녁 6시 14분 달의 일부가 가려지는 부분월식이 시작된다. 이후 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 개기월식은 저녁 7시 24분에 시작되며 저녁 8시 24분까지 한 시간 동안 지속된다. 개기월식 시간 중에는 지구 대기를 통과한 빛 때문에 평소보다 붉은 색의 달을 볼 수 있다. 이후 다시 달이 지구 그림자에서 벗어나며 밝은 부분이 보이기 시작하고 저녁 9시 34분에 부분월식은 종료된다. 이 후 저녁 10시 35분 반영식이 끝나면서 평소 밝기를 되찾는다.

[그림 1] 개기월식 진행과정

[표 1] 10월 8일 개기월식 진행시각

진행상황

시각(KST)

반영식의 시작

17시 14분

부분식의 시작

18시 14분

개기식의 시작

19시 24분

개기식의 최대

19시 54분

개기식의 종료

20시 24분

부분식의 종료

21시 34분

반영식의 종료

22시 35분

[그림 2] 10월 8일 개기월식 달의 위치도

한국천문연구원에서는 한글날 하루 전인 10월 8일 일어나는 이번 천문현상을 국민들이 직접 체험할 수 있게 ‘2014 대한민국 별 축제 ? 한 달 동안 달 축제’를 준비하여 한국아마추어천문학회, 전국천문우주과학관협회, 서울시 등과 함께 전국에서 개기월식 관측회를 진행한다.

서울시의 서강대학교 다산관, 대전시의 대전시민천문대를 비롯하여 전국에서 개최되는 이번 행사의 시민 관측 장소는 한국천문연구원의 홈페이지(kasi.re.kr) 및 트위터(twitter.com/kasi_news), 페이스북 페이지를 통해서 확인 가능하다.

한국천문연구원에서는 홈페이지, 트위터, 페이스북을 통해 이번 월식현상이 진행되는 각 과정을 시간대 별로 업데이트 할 예정이다.

[그림 3] 월식의 원리

참고자료

■개기월식은 어떤 원리로 일어나게 될까? ?

월식은 지구가 달과 태양 사이에 위치하여 지구의 그림자에 달이 가려지는 현상이다. 보름달일 때에 일어나며 지구가 밤인 지역에서는 어디서나 볼 수 있다. 그러나 달의 궤도와 지구의 궤도가 약 5도 기울어져 있기 때문에 보름달일 때도 월식이 일어나지 않는 경우도 있다. 지구의 본 그림자에 달의 일부가 들어갈 때 부분월식이 일어나며, 달의 전부가 들어갈 때 개기월식이 일어난다. 달이 지구 그림자에 들어간다고 안보이게 되는 것은 아니다. 지구 대기를 통과한 빛 중 붉은 빛이 굴절되어 달에 닿게 되고, 이 빛에 의해 달이 붉게 보이게 된다. [그림 3 참고]

■개기월식에 달에서는 어떤 현상이? 지구에서 개기월식이 일어난다면 달에서는 어떤 일이 일어날까? 달, 지구, 태양 순으로 일직선이 되므로 달에서는 지구 뒤로 태양이 지나가는 일식과 같은 현상을 볼 수 있다. 지구에서 보는 일식은 달과 태양의 겉보기 크기가 같아서 두 개가 똑같이 겹쳐지지만 달에서는 지구가 태양보다 훨씬 커보이기 때문에 토성-달 엄폐와 같이 태양이 지구 뒤를 지나가는 모습이 될 것이다. 커다란 지구 뒤로 작은 태양이 지나가게 되므로 지구에서 보는 일식 보다 더 오래 진행될 것이다.

[그림 4] 2014년 10월 8일 개기월식 달에서 본 지구 상상도

■ 개기월식의 과학 개기월식 때는 왜 달이 붉게 보일까?

개기월식이 일어날 때 달이 붉게 보이는 것은 지구 대기를 지난 빛이 굴절되며 달에 도달하는데, 지구 대기를 지나면서 산란이 일어나 붉은 빛이 달에 도달하기 때문이다. 월식이 일어날 때마다 달의 붉은색이 조금씩 다르게 보이는데, 이를 통해 지구 대기의 상태를 확인 할 수 있다.

지구는 둥글다는 것은 어떻게 알았을까?

월식은 달이 지구 그림자에 들어가는 현상이다. 고대 그리스 시대의 아리스토텔레스는 월식을 관측하다가 달에 드리운 그림자가 지구의 그림자이며, 그림자를 통해 지구가 둥글다는 것을 알았다고 한다.

[자료문의]

☎ 042-865-3393 한국천문연구원 글로벌협력실 설아침 ☎ 042-865-2064 한국천문연구원 글로벌협력실 조영인

06

2014-11

No. 552

한국천문연구원(원장:한인우)은 11월 6일 11시 대전시립미술관(관장:이상봉)과 업무협약을 맺고 천문우주 과학문화 발전과 지역 문화예술 발전을 위해 상호 협력하기로 하였다.

□ 양 기관은 이번 업무협약을 계기로 문화예술발전을 위한 협력체계를 확립하고 다양한 문화예술 프로그램 기획에서부터 세미나, 워크숍, 교육 등 과학문화 확산을 위한 교류를 적극 추진할 예정이다.

□ 우리나라 천문우주과학을 이끌어가는 한국천문연구원과 대전지역의 대표 문화예술기관인 대전시립미술관이 손을 잡음에 따라 ‘기초과학과 예술의 학문간 융합’을 이루고 시민들에게 과학과 예술이 어우러진 과학문화 향유의 기회를 넓힐 것으로 기대된다.

[자료문의] ☎ 042-865-2084 한국천문연구원 글로벌협력실 신혜정

30

2014-09

No. 551

■ 한국천문연구원(원장 : 한인우)은 10월 8일 달이 지구의 그림자에 가려지는 개기월식 천문현상이 일어난다고 예보했다. 이번 월식은 달이 뜬 직후 부분월식이 시작되며 이후의 모든 과정을 관측할 수 있다. 우리나라에서 볼 수 있는 개기월식은 2011년 12월 이후 처음이며, 앞으로 2015년 4월에 이와 같은 월식을 볼 수 있다.

10월 8일은 저녁 5시 57분에 달이 뜨며 저녁 6시 14분 달의 일부가 가려지는 부분월식이 시작된다. 이후 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 개기월식은 저녁 7시 24분에 시작되며 저녁 8시 24분까지 한 시간 동안 지속된다. 개기월식 시간 중에는 지구 대기를 통과한 빛 때문에 평소보다 붉은 색의 달을 볼 수 있다. 이후 다시 달이 지구 그림자에서 벗어나며 밝은 부분이 보이기 시작하고 저녁 9시 34분에 부분월식은 종료된다. 이 후 저녁 10시 35분 반영식이 끝나면서 평소 밝기를 되찾는다.

[그림 1] 개기월식 진행과정

[표 1] 10월 8일 개기월식 진행시각

10월 8일 개기월식 진행시각을 나타낸 표로서 반영식의 시작, 부분식의 시작, 개기식의 시작, 개기식의 최대, 개기식의 종료, 부분식의 종료, 반영식의 종료의 진행상황에 따른 시각을 나타냅니다.

진행상황

시각 (KST)

반영식의 시작

17시 14분

부분식의 시작

18시 14분

개기식의 시작

19시 24분

개기식의 최대

19시 54분

개기식의 종료

20시 24분

부분식의 종료

21시 34분

반영식의 종료

22시 35분

일몰 : 18시 06분 월출 : 17시 57분

[그림 2] 10월 8일 개기월식 달의 위치도

한국천문연구원에서는 한글날 하루 전인 10월 8일 일어나는 이번 천문현상을 국민들이 직접 체험할 수 있게 ‘2014 대한민국 별 축제 ? 한 달 동안 달 축제’를 준비하여 한국아마추어천문학회, 전국천문우주과학관협회, 서울시 등과 함께 전국에서 개기월식 관측회를 진행한다.

서울시의 서강대학교 다산관, 대전시의 대전시민천문대를 비롯하여 전국에서 개최되는 이번 행사의 시민 관측 장소는 한국천문연구원의 홈페이지(kasi.re.kr) 및 트위터(twitter.com/kasi_news), 페이스북 페이지를 통해서 확인 가능하다.

한국천문연구원에서는 홈페이지, 트위터, 페이스북을 통해 이번 월식현상이 진행되는 각 과정을 시간대 별로 업데이트 할 예정이다.

[그림 3] 월식의 원리

참고자료

■ 개기월식은 어떤 원리로 일어나게 될까? ?

월식은 지구가 달과 태양 사이에 위치하여 지구의 그림자에 달이 가려지는 현상이다. 보름달일 때에 일어나며 지구가 밤인 지역에서는 어디서나 볼 수 있다. 그러나 달의 궤도와 지구의 궤도가 약 5도 기울어져 있기 때문에 보름달일 때도 월식이 일어나지 않는 경우도 있다. 지구의 본 그림자에 달의 일부가 들어갈 때 부분월식이 일어나며, 달의 전부가 들어갈 때 개기월식이 일어난다. 달이 지구 그림자에 들어간다고 안보이게 되는 것은 아니다. 지구 대기를 통과한 빛 중 붉은 빛이 굴절되어 달에 닿게 되고, 이 빛에 의해 달이 붉게 보이게 된다. [그림 3 참고]

■ 개기월식에 달에서는 어떤 현상이?지구에서 개기월식이 일어난다면 달에서는 어떤 일이 일어날까? 달, 지구, 태양 순으로 일직선이 되므로 달에서는 지구 뒤로 태양이 지나가는 일식과 같은 현상을 볼 수 있다. 지구에서 보는 일식은 달과 태양의 겉보기 크기가 같아서 두 개가 똑같이 겹쳐지지만 달에서는 지구가 태양보다 훨씬 커보이기 때문에 토성-달 엄폐와 같이 태양이 지구 뒤를 지나가는 모습이 될 것이다. 커다란 지구 뒤로 작은 태양이 지나가게 되므로 지구에서 보는 일식 보다 더 오래 진행될 것이다.

[그림 4] 2014년 10월 8일 개기월식 달에서 본 지구 상상도

■ 개기월식의 과학

개기월식 때는 왜 달이 붉게 보일까?

개기월식이 일어날 때 달이 붉게 보이는 것은 지구 대기를 지난 빛이 굴절되며 달에 도달하는데, 지구 대기를 지나면서 산란이 일어나 붉은 빛이 달에 도달하기 때문이다. 월식이 일어날 때마다 달의 붉은색이 조금씩 다르게 보이는데, 이를 통해 지구 대기의 상태를 확인 할 수 있다.

지구는 둥글다는 것은 어떻게 알았을까?

월식은 달이 지구 그림자에 들어가는 현상이다. 고대 그리스 시대의 아리스토텔레스는 월식을 관측하다가 달에 드리운 그림자가 지구의 그림자이며, 그림자를 통해 지구가 둥글다는 것을 알았다고 한다.

[자료문의]

☎ 042-865-3393 한국천문연구원 글로벌협력실 설아침☎ 042-865-2064 한국천문연구원 글로벌협력실 조영인

25

2014-09

No. 550

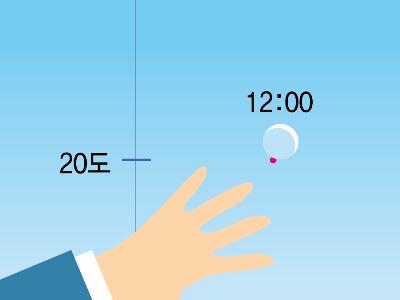

■ 한국천문연구원(원장 : 한인우)은 9월 28일 낮 12시 태양계 행성인 토성이 달 뒤로 사라졌다 나타나는 토성 엄폐 천문현상이 일어난다고 예보했다. 이번 토성 엄폐 천문현상은 2007년 이후 7년 만에 일어나는 현상이며, 낮에 발생하므로 이상적인 조건의 하늘에서 대형 망원경을 통해서 관측이 가능할 것으로 예측된다.

토성 엄폐 천문현상은 달과 토성이 일직선상에 있을 때 발생하며, 두 천체의 공전속도의 차이에 의해 토성이 달 뒤로 사라졌다가 나타나게 된다. 이번 엄폐 현상은 낮 12시 00분 토성이 달의 왼쪽 아래 부분에서 달 뒤로 사라지고 13시 7분 달의 오른쪽 위의 밝은 부분으로 나타난다.

※ 엄폐 예보 시각은 우리나라의 중심(동경 127도 5분, 북위 37도, 해발고도 0m) 기준으로 계산되었으므로, 지역별로 수 분 정도의 차이가 있을 수 있다.

달에 토성이 가려지는 엄폐현상은 1997년, 2001년, 2002년, 2007년 이후 7년 만에 일어나는 현상이다. 1997년엔 23년 만의 토성엄폐가 일어나고 2002년엔 1월과 3월에 걸쳐 2회의 엄폐현상이 일어나기도 하였다.

이번 천문현상을 관측하기 위해서는 달을 먼저 찾아야 한다. 이 날은 초승달이 뜨며 낮 12시에 방위각 129도, 고도 20도에서 찾을 수 있다. 쉽게 찾기 위해선 동남쪽 방향을 향해 서서 팔을 쭉 뻗고 손바닥을 아래 그림과 같이 펼쳐 한 뼘이 되는 높이를 살펴보면 된다. 이 날 초승달은 눈썹모양의 얇은 달이므로 숙련된 관측자가 아니면 천체망원경 또는 쌍안경을 통해서 관측해야 보다 확실하게 구분할 수 있을 것으로 예측된다.

그림 1_9월 28일 낮 12:00 달의 위치 예상도

그림 2_9월 28일 낮 13:07 달의 위치 예상도

달을 찾은 후에는 토성이 달 뒤로 숨는 낮 12시 전에 지평선을 기준으로 달의 아래 부분에서 토성을 찾을 수 있다. 이날 토성의 밝기는 0.6등급으로 미세먼지와 수증기 등이 적은 이상적인 하늘에서 시민천문대 급의 대형 망원경으로 관측해야 볼 수 있을 것으로 전망된다.

한국천문연구원에서는 ‘2014 대한민국 별 축제 ? 한 달 동안 달 축제’의 일환으로 국립중앙과학관과 함께 토성-달 엄폐 천문현상 관측회를 진행한다. 28일(일) 낮 12시부터 대전에 위치한 국립중앙과학관에서 진행되며 누구나 참여가 가능하다. 보다 상세한 안내는 한국천문연구원과 국립중앙과학관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

그림 3_ 토성 엄폐 천문현상 예상도

[자료문의]

☎ 042-865-3393 한국천문연구원 글로벌협력실 설아침☎ 042-865-2064 한국천문연구원 글로벌협력실 조영인

11

2014-09

No. 549

■ 한국천문연구원(원장: 한인우)은 창립 40주년을 맞이하여 9월 12일 대전에 위치한 본원 은하수홀에서 기념식을 가진다.

이 날 기념식은 오전 11시 KASI 40주년 발자취 동영상 상영을 시작으로 민영기 전 국립천문대장 회고담, 국내외 인사 축하영상 상영 및 대내외 성과 공헌자 포상 순으로 진행될 예정이다.

한국천문연구원은 1974년 국립천문대로 출범한 이래로 지난 40년 동안 국책연구기관으로 대한민국의 천문우주과학발전에 기여해왔다. 1970년대에 국립천문대 소백산관측소 준공을 시작으로, 1980년대에는 대덕전파천문대, 1990년대에는 보현산천문대 및 GPS관측소 설치, 2000년대에는 한국우주전파관측망(KVN)을 구축하고, 2010년대에는 세계최대의 25m급 거대 마젤란 망원경(GMT) 사업에 참여하여 한국천문학의 발전을 위해 노력하고 있다.

설립 이래 끊임없이 중·대형 관측 장비의 구축과 운영을 통해 국가천문연구를 수행하고 과학발전의 토대를 마련하여 세계 최고 수준의 천문우주 연구기관으로 도약하기 위해 매진해온 한국천문연구원은 이제 추격자가 아니라 개척자적인 연구에 도전하고 있다. 창의적이고 도전적인 연구주제를 중심으로 각 분야를 선도하는 연구그룹을 육성하여 앞으로 천문우주 연구결과를 대한민국의 이름으로 환원하여 인류사회에 기여할 예정이다.

또한 과학문화사업을 통해 일반 국민들에게 천문정보를 제공하고 있으며, 초중등 선생님들을 위한 교원천문 연수과정을 개설하여 천문학 지식을 보급하고 있다. 찾아가는 천문대 사업을 통해 천문소외지역에 대한 지원과 천문학 대중 강연 등을 통해 과학의 흥미로움을 전달하는데 노력하고 있다.

[자료문의]☎ 042-865-3227 한국천문연구원 글로벌협력실 임인성

03

2014-09

No. 548

■ 한국천문연구원(원장: 한인우)은 보름달이 뜨는 한가위(9월 8일)부터 개기월식(10월 8일) 천문현상이 발생하는 한 달 동안을 천문우주 과학문화 축제 “대한민국 별 축제 ? 한 달 동안 달 축제” 기간으로 지정하고 다양한 프로그램들을 제공한다.

2014년에는 추석 보름달(9월 8일)을 시작으로 토성-달 엄폐(9월 28일), 개기월식(10월 8일)까지 달 관련 천문현상이 잇달아 일어난다. 한국천문연구원은 이를 계기로 한국아마추어천문학회, 전국천문우주과학관협회와 함께 전국 과학관, 시민천문대 등에서 달과 관련된 프로그램들을 진행한다.

이번 “대한민국 별 축제 한 달 동안 달 축제”에서는 4번의 과학문화 강연, 토성-달 엄폐 천문현상 관측회, 개기월식 전국 동시 관측회가 진행될 예정이다. 자세한 사항은 한국천문연구원 홈페이지(www.kasi.re.kr) 에서 9월 5일부터 확인 할 수 있다.

■ ‘달,talk,끼’ 과학문화 강연

○ 과학문화 강연은 달과 관련한 최신 연구내용을 설명하는 천문학자 강연, 달과 관련한 친근한 내용을 소개하는 강연, 달 관련 과학문화를 소개하는 프로그램으로 구성되어 일반인들이 그 동안 궁금해 하던 달에 관한 정보를 얻을 좋을 기회가 될 것이다.

○ 과학문화 강연은 축제 기간 중 매주 토요일(9월 13일, 9월 20일, 9월 27일, 10월 4일)에 서울 지역의 과학관 및 천문대를 순회하며 열릴 예정이다.

■토성-달 엄폐 천문현상 관측회 (9월 28일)

○ 토성-달 엄폐 천문현상은 태양계 행성인 토성이 달 뒤로 사라졌다 다시 나타나는 현상이다. 토성과 달이 일직선상에 위치해 나타나는 이번 현상은 천체망원경 혹은 쌍안경을 이용해서 관측이 가능하다.

○ 9월 28일 낮 12시 00분 토성이 달 뒤로 숨기 시작해 1분 뒤에는 달 뒤로 완전히 사라진다. 이후 13시 07분부터 토성이 달 뒤에서 나오기 시작해 13시 08분에는 완전히 모습을 드러낼 것으로 예측된다. ○ 한국천문연구원은 국립중앙과학관과 공동으로 대전에 위치한 국립중앙과학관 정문 인근에서 토성-달 엄폐 천문현상 관측회를 개최할 예정이다.

[그림1] 9월 28일 12시 동남쪽 하늘에 보여질 토성 엄폐 예상 그림

[그림 2] 28일 12시와 13시 07분에 따른 토성 엄폐 예상 그림

■ 개기월식 전국 동시 관측회 (10월 8일)

○ 10월 8일에는 태양-지구-달이 일직선상에 위치하여 달이 지구 그림자에 가려지는 개기월식이 일어난다. 이번 개기월식은 우리나라를 포함한 아시아의 동부, 호주, 태평양, 북아메리카, 남아메리카 서부에서 관측이 가능하다. 특히 우리나라에서는 부분식이 시작되기 직전부터 진행과정의 전 과정을 관측할 수 있다.

○ 8일 월출 시각은 17시 57분이고, 18시 14분부터 부분식이 시작 된다. 개기식의 시작 시각은 19시 24분, 종료시각은 20시 24분이다. 한 시간 동안의 개기식 시간 중에는 평소보다 붉게 물든 달을 관측할 수 있다.

○ 한국천문연구원은 전국천문우주과학관 소속 기관 및 한국아마추어천문학회, 전국의 아마추어 천문 동호회와 함께 전국 개기월식 관측회를 동시에 진행하여 시민들이 달과 우주를 관측할 기회를 제공할 예정이다.

[자료문의]

☎ 042-865-3393 한국천문연구원 글로벌협력실 설아침 ☎ 042-865-2064 한국천문연구원 글로벌협력실 조영인

01

2014-09

No. 547

■ 한국천문연구원(원장: 한인우)은 한가위(9월 8일) 보름달은 서울기준 18시 8분에 뜬다고 밝혔다. 이번 보름달은 지난 8월 보름달에 이어 올해 중 두 번째로 큰 모습을 보일 것으로 예측된다.

□ 9월 8일 한가위 보름달의 뜨는 시각은 서울을 기준으로 18시 8분이다. 이 때 떠오르는 달은 아직 완전히 둥근 모습은 아니다. 달은 뜨고 나서 점점 차오르며, 완전히 둥근 모습을 하게 되는 시각은 추석 다음날인 9월 9일 오전 10시 38분이다. 하지만, 이 때 달은 지평선 아래로 내려간 후이다. 따라서 우리나라에서 볼 수 있는 가장 둥근달은 추석 보름달이 지는 시각인 9월 9일 오전 6시 3분 직전에 서쪽 지평선에서 찾을 수 있다.

□ 지난 8월 보름달이 2014년 중 가장 커다란 보름달이었고, 추석 보름달은 올해 중 두 번째로 커다란 모습으로 관측될 전망이다. 달의 크기가 변화하는 이유는 달이 지구 주위를 타원궤도로 공전하면서 달과 지구 사이의 거리가 변화하기 때문이다. 이번 추석 보름달이 남중했을 때 달과 지구 사이의 거리는 359,066km(9월 9일 0시 기준)이다. 이는 달과 지구 사이의 평균거리인 약 38만km 보다 약 2만5천km 가까워진 것이다. 이번 보름달은 올 해 가장 작았던 1월의 보름달에 비해 약 13% 커다랗게 볼 수 있다.

□ 해발 0m를 기준으로 주요 도시에서 달이 뜨는 시각은 아래와 같다.

서울, 인천, 대전, 대구, 울산, 세종의 주요 도시별 9월 8일 달 뜨는 시각과 9월 9일 달 지는 시각을 나타태는 표입니다.

지역

9월 8일 달 뜨는 시각

9월 9일 달 지는 시각

서울시

18시 08분

06시 03분

인천시

18시 09분

06시 04분

대전시

18시 05분

06시 01분

대구시

18시 00분

05시 57분

광주시

18시 06분

06시 04분

부산시

17시 57분

05시 55분

울산시

17시 57분

05시 54분

세종시

18시 06분

06시 02분

[자료문의]☎ 042-865-3393 한국천문연구원 글로벌협력실 설아침

20

2014-08

No. 546

■ 한국천문연구원(원장:한인우)은 8월 17일, 세계적인 전파망원경 ALMA 프로젝트에 참여하기 위해 일본 자연과학연구소 NINS(이사장 Katsuhiko Sato), 일본국립천문대(대장 Masahiko Hayashi)와 동아시아 ALMA 컨소시움에 참여하기 위한 MOA(합의각서)를 체결하였다.

□ 한국천문연구원과 일본 자연과학연구소, 일본국립천문대는 이 합의 각서 체결을 계기로 동아시아 천문학 연구를 주도하고 ALMA 프로젝트의 운영과 새로운 관측기기 개발을 통해 양국 간 공동 연구를 활성화하기로 하였다.

□ 한국천문연구원은 일본과 ALMA 프로젝트 동아시아 컨소시움에 참여하기 위한 MOA를 체결하여 국제사회에 한국이 ALMA 프로젝트에 참여함을 알리고, 전파천문학 분야의 연구 협력을 통해 우리나라의 전파천문학 연구 수준을 획기적으로 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

□ ALMA 프로젝트는 전 세계 전파천문학계가 공동으로 건설하고 있는 밀리미터/서브밀리미터(84GHz~950GHz) 파장대역에서 운영되는 초거대 전파간섭계(Radio Interferometer) 사업으로, 유럽과 북아메리카, 동아시아 컨소시엄이 공동 운영 중이다.

□ ALMA 프로젝트는 칠레 안데스 산맥에 위치한 고도 5000m의 아타카마 사막에 건설되고 있는 세계적 전파망원경 사업으로 총 54기 12m와 12기 7m 전파망원경 간섭계로 구성된다. ALMA는 현재 서브밀리미터 영역에서 운영되는 전파망원경 간섭계보다 100배 정도 감도가 좋을 것으로 예상하고 있다.

□ 한국천문연구원은 세계적 전파망원경 간섭계 사업인 ALMA 프로젝트에 참여하여 관측을 통해 별과 은하 생성 원리 및 진화과정, 태양과 같은 별 주변을 도는 행성계의 생성, 우주 속 생명의 기원과 같은 연구 주제에 대한 연구가 활성화될 것으로 기대한다.

- ALMA : Atacama Large Millimeter/submillimeter Array(아타카마 대형 밀리미터/서브밀리미터 전파간섭계)

- NINS: National Institutes of Natural Sciences(일본 자연과학연구소) - NAOJ : National Astronomy Observatory of Japan(일본 국립천문대)

[자료문의] ☎ 042-865-3218 한국천문연구원 전파천문본부 김종수 박사

그림1_천문(연)-NINS, NAOJ MOU 체결

14

2014-08

No. 545

■ 한국천문연구원(원장:한인우)은 동아시아 천문대 설치 협력 등 동아시아 천문학 발전을 위해 오는 17일부터 18일까지 동아시아 핵심천문대 연합체 기관장 회의를 개최한다.

□ 동아시아 핵심 천문대 연합체(EACOA : East Asia Core Observatories Association)는 한국(한국천문연구원), 중국(중국과학원 국가천문대), 일본(일본국립천문대), 대만(대만중앙연구원 천문 및 천체물리연구소)의 4개국 천문연구기관이 동아시아 지역의 천문연구 국제협력을 위해 지난 2005년 결성한 천문연구 연합체이다.

□ 이번 회의에서는 유럽 남 천문대(ESO : European Southern Observatory)를 모델로 한 동아시아 천문대(EAO : East Asian Observatory) 건설과 동아시아의 첨단 천문학 연구기반을 구축하는 방안에 대해 논의한다. 또한 동아시아 4개국 공동 운영 천문대 설치 노력과 함께 인적교류 활성화를 위한 EACOA 펠로우십, 젊은 천문학자 회의 운영 등 동아시아 천문 협력을 위한 다양한 논의가 이루어질 예정이다. □ 한국천문연구원은 지난 2010년 5월 10~12일 제주에서 EACOA 국제회의를 개최한 바 있다.

[자료문의]☎ 042-865-3324 한국천문연구원 글로벌협력실 이경숙