보도자료

30

2013-09

No. 514

■ 한국천문연구원(원장: 박필호, 이하 천문연) 김경찬 박사 (9/9 저자)가 포함된 천문학자들이 반 알렌 벨트로 알려진 지구 방사선 벨트가 생성되는 새로운 원리를 발견했다. 두 개로 알려진 벨트 외에도 최근 세 번째 방사선 벨트의 존재는 발견했지만, 그 생성 원리는 알지 못했다가 이번 연구를 통해 이를 발견하고 관련 논문을 23일자(한국시간) 네이쳐지에 게재했다.

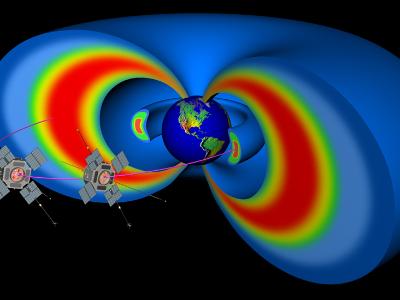

□ 반 알렌 벨트로 알려진 지구의 방사선 벨트는 지구로부터 약 12,800km(지구 반지름의 2배. 지구 반지름은 약 6,378km) 상공에 존재하는 내부 방사선 벨트와 지구 반지름의 3배에서 7배가 되는 외부 방사선 벨트로 나눠진다. 최근까지 반 알렌 벨트는 두 개의 띠로 존재한다고 믿었으나 지난해 8월 발사된 Van Allen Probes 위성(VAP. 당초 Radiation Belt Storm Probes 위성에서 변경된 이름)은 작년 9월 세 번째의 새로운 벨트가 존재하고 있음을 밝혀냈다. 이번에 연구진은 세 번째 방사선 벨트의 생성 원리를 규명한 것이다. 또한 기존 원리로는 해결하지 못했던 방사선 벨트의 짧은 생성 주기를 이해하는 새로운 이론을 완성하는데 성공한 것이다.

□ 연구진은 새로운 세 번째 반 알렌 벨트가 지난 2012년 9월 1일 발생한 지자기 폭풍의 영향을 받아 생성되었으며 약 4주 동안 지속된 점에 주목하였다. 방사선 벨트는 태양으로부터 온 전자가 지구 자기장에 갇히면서 생기게 된다. 이 때 에너지가 강한 전자가 지구 자기장에 갇히는 경우는 에너지가 낮은 전자가 지구 자기장에 갇히는 경우와 다른 물리적 작용을 하게 된다. 이 과정에서 연구진은 이론적인 시뮬레이션 결과를 위성 탐사 결과와 비교해 방사선벨트의 생성 원리를 밝힌 것이다.

○ 올해는 태양활동의 극대기로, 태양 활동의 변화로 인한 지구 자기장의 변화가 왕성한 시기이며 따라서 지구 방사선 벨트의 생성 및 소멸을 규명하는데 적절한 시기이다.

○ 과거 지구 방사선 벨트 탐사 위성은 여러 차례 발사되었으나 적도지역과 궤도 경사가 크고, 특히 방사선이 강한 극한 환경으로 인해 위성의 활동 기간이 짧은 문제가 있었다.

○ 이번 결과를 통해서 이제까지 우리가 알고 있던 방사선벨트 생성 및 소멸 원리에 대해서 새로운 이론을 알게 됐으며, 에너지가 강한 전자로 구성된 방사선 벨트의 생성 및 소멸 이론이 이제까지 알려진 이론과 다르다는 것을 밝힌 점에서 의미가 있다.

○ 천문연은 미래창조과학부의 지원으로 지난해 8월부터 NASA의 VAP 위성 수신국을 건설하여 운용해 왔으며 수신국 운용을 통해 대용량 위성 탐사 데이터를 활용할 수 있게 되었다.

지중심에 있는 지구 바로 바깥 초록 띠가 내부 반 알렌 벨트이고 가장 외부의노란 띠가 외부 반 알렌 벨트다. 그 사이 붉은색 띠가 새로 발견된 반 알렌 벨트의 모습

Van Allen Probs 위성의 활동 사진

■ 첨부 동영상 링크

http://www.youtube.com/watch?v=gm6iL8CsSWA&feature=player_detailpage

이번 논문과 관련 된 영상.

지구를 중심으로 방사선 벨트의 변화를 보여주고 있음. 출처 NASA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bWMUO33xpPg

VAP 위성 발사와 활동 모습. 태양활동에 따라 지구 방사선 벨트의 변화를 보여주고 있음. 출처 NASA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sF_Gbs1yj6w 태양 활동에 따른 지구 방사선 벨트의 변화에 관한 영상. 출처 NASA

자료문의 ☎ 042-865-3226 한국천문연구원 창의선도과학본부 김경찬 박사

08

2013-08

No. 513

■ 한국천문연구원(원장 박필호)은 효율적인 기관 운영을 위하여 8월 9일 자로 인사이동을 실시한다.

천문우주사업본부장 육인수 (陸 仁 洙, 49세)

감사부장 김웅중 (金 雄 中, 56세)

기획부장 박종욱 (朴 鍾 旭, 48세)

행정부장 윤영재 (尹 永 載, 52세)

총무안전관리실장 서규열 (徐 圭 烈, 54세)

기획예산관리실장 윤양노 (尹 良 老, 38세)

자료문의☎ 042-865-3344 한국천문연구원 김형중

07

2013-08

No. 512

■ 한국천문연구원(원장: 박필호)은 여름방학을 맞아 평소 단체 견학이 불가능했던 개인 방문객을 위해 8월 12일(월)과 13일(화) 연구원을 개방하는 ‘방문의 날’ 행사를 실시한다.

□ 이번 ‘방문의 날’ 행사는 오전 9시 30분부터 2시간 30분 가량 대전 유성구 화암동에 소재한 한국천문연구원 본원에서 진행된다. 참가비는 무료이며 사전 등록이 필요 없다. 천문우주에 관심이 많은 국민이라면 누구나 참가할 수 있다.

□ 이 날 방문객들은 천문 강연을 통해 별과 우주에 대한 궁금증을 해소할 수 있을 뿐 아니라 평소 개인 견학이 어려웠던 대덕전파천문대, 흑점관측망원경 등 연구시설과 천문관측장비 등을 둘러보며 색다른 체험을 할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 보다 자세한 사항은 한국천문연구원 홈페이지(http://www.kasi.re.kr)에서 확인 할 수 있다.

○ 세부 프로그램 안내

방문의 날 시간별 세부 프로그램에 대한 내용입니다.

시간

내용

비고

09:30 ~ 10:00

• 방문의 날 프로그램 안내

• 한국천문연구원 소개

• 영상물 상영

10:00 ~ 10:30

• 천문강연

10:30 ~ 12:00

• 시설물 견학

- 대덕전파천문대

- 흑점관측망원경

- 고천문 의기

12:00 ~ 12:10

• 설문지 작성

○ 첨부 사진

02

2013-08

No. 511

■ 한국천문연구원(원장: 박필호, 이하 천문연)은 8월 5일(월)부터 11일(일)까지 한국천문연구원 본원과 소백산천문대에서 전국 초?중등 교원을 대상으로 2013년 하계 교원천문연수를 실시한다.

□ 1995년부터 매년 실시되고 있는 교원천문연수는 현직 교원들이 접하기 어려운 실직적인 천문학 지식과 현대 천문학 분야의 최신 지식을 제공하기 위한 한국천문연구원의 대표적 교육기부 프로그램이다.

□ 특히 이번 하계 연수는 그동안 초등/중등 2개 과정으로 천문연 본원에서만 실시되던 교육 방식에서 탈피해 초급/중급/고급 과정으로 교육 수준을 심화하였으며, 고급 과정의 경우 연수 장소를 소백산천문대로 하여 연수생들에게 색다른 교육기회를 제공할 예정이다.

□ 박석재 전 원장 등 17명의 강사진으로 구성된 이번 연수는 ‘한국 천문학의 현주소’ 및 ‘태양계/항성 천문학’ 등 천문학 기본 이론 강연은 물론 ‘천체 망원경 사용법’, ‘천체 망원경 관측’, ‘천체스케치’ 등 다양한 실습도 함께 진행될 예정이다. 소백산천문대에서는 ‘천체사진 촬영’과 ‘딥 스카이 관측’도 이뤄진다.

□ 교원천문연수에 대한 보다 자세한 사항은 한국천문연구원 홈페이지 (www.kasi.re.kr)에서 확인할 수 있다.

연수 시간표

아래 첨부파일을 참고해주세요.

태양우주환경감시실에서 설명을 듣는 교사들

대덕전파망원경 돔 내부에서 설명을 듣는 교사들

자료문의

☎ 042-865-3393 한국천문연구원 글로벌협력실 설아침

24

2013-07

No. 510

■ 한국천문연구원(원장: 박필호 이하 천문연)이 우리나라 인공위성의 임무를 지원하고 우주잔해물로부터 국가적 우주자산을 보호하기 위해 ‘고정형 SLR 시스템(ARGO-F)*’ 구축 사업을 본격 시작하였다.

* SLR : Satellite Laser Ranging 인공위성 레이저추적 시스템* ARGO : Accurate Ranging System for Geodetic Observation

우주측지용 레이저추적 시스템

○ 인공위성 레이저추적 시스템(SLR)이란, 지상에서 위성체에 레이저를 발사한 뒤 반사돼 오는 빛을 수신하고 그 시간을 계산하여 위성체까지의 정확한 거리를 측정하는 시스템을 말한다. 현재까지 개발된 위성 추적 방법 중 위성까지의 거리를 가장 정밀하게 측정할 수 있는 방법으로, 시스템의 이동성 여부에 따라 ‘이동형’과 ‘고정형’으로 나뉜다.

□ ‘고정형 SLR 시스템(ARGO-F)’은 망원경 크기가 40cm급에 불과했던 이동형 SLR시스템에 비해 1m급으로 커지게 된다. 아울러 레이저 출력도 높아져 고도 200~ 36,000km(정지궤도 고도)까지의 인공위성에 대해 레이저 반사경의 설치 유무와 관계없이 정밀한 거리 측정을 할 수 있다. 또한 20cm급의 우주잔해물의 추적도 가능하게 되어 우주감시 분야에 탁월한 강점을 보일 것으로 기대된다. 특히 인공위성의 형체까지 촬영할 수 있게 되어 국가적 우주개발사업에도 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있다.

□ 이에 따라 천문연과 거창군청은 24일 ‘레이저추적 시스템 관측국 설치와 과학 인프라 조성을 위한 협약’을 체결하였다. 관측소 공사는 부지매입과 관측소 설계가 끝나는 내년 1월부터 2015년 2월까지 진행된다. 천문연 임형철 박사는 “ARGO-F의 구축이 완료되면 우리나라의 인공위성에 위협이 될 수 있는 우주잔해물의 감시가 가능해져 국가 우주자산 보호에 기여할 수 있게 된다.”고 말했다.

□ 한국천문연구원 천문우주사업본부 SLR연구팀은 지난해 40cm급 이동형 SLR 시스템(ARGO-M)’ 개발에 성공한 바 있다. ‘이동형 SLR 시스템’은 망원경 크기가 40cm로, 고도 200에서 25,000km까지의 인공위성 중 레이저 반사경이 설치된 위성의 위치를 추적할 수 있는 시스템이다. 이 시스템을 이용해 올해 4월에는 나로 과학위성의 레이저 추적에도 성공하였다. (’12년 10월 23일, ’13년 4.23일자 보도자료 참조)

이동형 SLR 망원경 사진, 왼쪽의 원이 반사되어 오는 빛을 수신하는 망원경, 오른쪽의 초록빛은 방출하는 레이저

자료문의☎ 042-865-3235 한국천문연구원 우주감시센터 임형철 박사

20

2013-07

No. 509

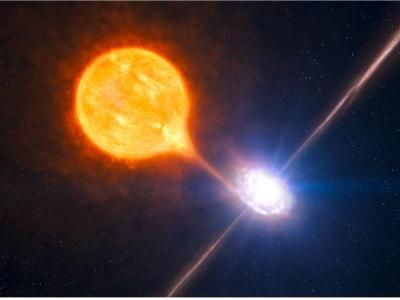

■ 한국천문연구원(원장: 박필호. 이하 천문연)은 블랙홀 이중성인 백조자리 X-3을 관측하여 블랙홀 제트에 관한 이론을 증명하는 관측에 성공하였다. 세계 최초로 관측한 이 연구와 관련된 논문은 7월 20일자 천체물리학저널(Astrophysical Journal)에 게재 되었다.

○ 블랙홀에서는 간헐적으로 물질을 방출하는 현상인 제트가 발생하는데 이 때 블랙홀 주변의 밝기가 보통 때 보다 수백에서 수천만 배 정도로 급격히 밝아졌다가 다시 어두워진다. 그 동안 학계에서는 이 제트 현상이 언제 발생하는지 추측은 하고 있었으나, 짧은 순간이기 때문에 관측하기 어려웠다. 천문연의 김정숙, 김순욱 연구팀은 한국천문연구원의 KVN 우주전파관측망과 일본국립천문대의 VERA 우주전파관측망 통해 관측한 X-선의 에너지 변화를 분석하여 분출 순간의 관측에 성공하였다.

※ KVN : Korea VLBI Network, 한국우주전파관측망. 한국천문연구원이 서울, 울산, 제주에 설치한 직경 21m 전파망원경 네트워크로 세 망원경을 연결하여 직경 500km 효과를 내는 관측망.

※ VERA :VLBI Exploration of Radio Astrometry.일본우주전파관측망. KVN과 연계하면 직경 2,000km의 효과를 기대할 수 있다.

○ 블랙홀에서 발생되는 제트에 관한 유력한 이론에 의하면 블랙홀의 제트는 에너지가 강한 X-선과 에너지가 약한 X-선의 강도 비율에 밀접한 연관이 있는 것으로 알려졌다. 하지만 블랙홀 제트의 분출은 간헐적이고 또한 그 변화 순간이 몇 시간 또는 며칠 동안으로 짧기 때문에 실제 관측이 어려운 상황이었다.

○ 하지만 천문연 연구진은 블랙홀 제트의 분출 시점을 이론적으로 예측하고 1-2년의 분출 주기 중에서 3시간에 불과한 백조자리 X-3의 제트 분출이 시작되는 순간을 관측하는데 성공한 것이다.

※ 블랙홀의 존재는 블랙홀 자체를 관측하는 것이 아니라 블랙홀로 물질이 빨려 들어가는 물질이 주변에서 발생하는 전파 및 X-선, 감마선 등을 관측하여 알 수 있게 된다. 블랙홀은 서로 마주보며 돌고 있는 동반성에서 물질을 끌어당기는데 이 때 모든 물질이 블랙홀로 흡수되지는 않고 대부분은 블랙홀 주변을 회전하며 원반을 만들게 된다. 이 원반에 축적된 물질이 일정한 밀도와 온도에 이르게 되면 블랙홀의 자기장 방향에 따라 원반의 수직으로 물질을 분출하게 된다. 이 현상을 블랙홀의 제트라고 한다. 이 때 에너지가 강한 X-선이 에너지가 약한 X-선 보다 강도가 세진다.

○ 이 논문의 제1저자인 김정숙 연구원은 김순욱 연구원과 함께 지난 4월 천체물리학저널에 별 탄생의 최신이론을 최초로 증명하는 논문을 게재하였다.(4월 29일자 천문연 보도자료 참조) 이번 연구 결과를 발표하게 됨으로써 별의 탄생과 종말이라는 전혀 다른 두 분야의 논문을 모두 발표하게 되었다. 김정숙 연구원은 8월 박사 학위를 취득할 예정인데, 국내 최초로 그리고 한국 여성으로는 최초로 블랙홀 마이크로퀘이사 분야의 박사학위 수여자가 된다. 별의 탄생과 종말(시작과 끝)이라는 전혀 다른 두 극단의 분야를 박사학위 주제로 동시에 다루는 예는 세계적으로도 매우 드물다. 김정숙 박사는 “블랙홀에서 이번에 관측한 것과 같은 제트분출이 일어나는 것은 보통 1-2년 사이에 며칠 정도여서 4년간 수차례 실패했었다. 하지만 포기하지 않고 계속 시도하여 마침내 관측에 성공하고 논문이 나오게 되어 매우 기쁘다” 고 말했다. 또한 김순욱 박사는 “현재 상대론적인 제트 발생 과정에는 여전히 설명되지 않은 수많은 의문들이 남아있어서 차례차례 그 수수께끼들을 풀어갈 예정이다.”라고 포부를 밝혔다.

블랙홀은 주변의 동반성(노란색 별)의 물질을 끌어당기고 이중 일부는 주변에 원반을 현성하는데 이 물질이 어느 한계에 도달하면 수직 방향의 제트 분출이 일어난다.(모식도)

■ 첨부 동영상 링크

http://www.youtube.com/watch?v=Q3Vn31Ik88k

http://www.youtube.com/watch?v=ynmE5TZMems

자료문의

☎ 042-865-3213 한국천문연구원 창의선도과학본부 김순욱 박사

19

2013-06

No. 508

■ 올해 가장 크게 보이는 보름달이 6월 23일 일요일 저녁 7시 37분에 떠올라 55분 뒤인 8시 32분에 지구에 가장 가까이 다가온다.

□ 한국천문연구원(원장: 박필호)은 6월 23일(음력 5월 15일)에 올해 들어 가장 크게 보이는 보름달이 뜬다고 밝혔다. 반대로 가장 작게 보이는 보름달은 12월 17일(음력 11월 15일)에 뜬다. 두 달의 달의 크기는 약 13% 정도 차이가 난다.

□ 지구상에서 달의 크기가 다르게 보이는 이유는 달이 지구 주위를 타원 궤도로 돌기 때문이다. 지구와 달 사이의 거리가 가까우면 달이 커 보이고 멀면 작게 보인다.

□ 6월 23일 오후 8시 32분, 지구와 달의 거리는 약 35만 7,205km로 지구-달 평균 거리보다 약 3만km 가깝다. 또한 12월 17일 오후 6시 28분에는 약 40만 3187km로 평균거리보다 약 2만km 멀어진다. 따라서 올해는 6월의 보름달이 가장 크게 보이고 12월의 보름달이 가장 작게 보이는 것이다.

○ 달이 지구 주변을 타원궤도로 돌며 가까워지거나 멀어지는 주기인 1 근접월(근지점에서 근지점)은 약 27.56일 이고, 보름달에서 다음 보름달로 변하는 삭망월은 약 29.5일이다. 따라서 보름달일 때 근지점이나 원지점인 위치로 오는 주기는 규칙적이지 않기 때문에 매년 다른 달에 이러한 현상이 일어나게 된다.

□ 한국천문연구원의 최영준 박사는 “달이 지구와 가까워지면서 밀물, 썰물의 양인 조석간만의 차가 평소보다 커지기는 하지만 지진이나 해일 등 자연재해는 전혀 우려할 필요가 없다.”고 밝혔다.

[첨부1] 주요 지역의 달의 위치에 따른 시간표

자세한 내용은 아래의 첨부파일을 확인해 주세요.

해발고도 0m를 기준으로 달의 윗부분이 지평선(수평선)상에 보이거나 사라지는 순간을 기준으로 뜨고 지는 시각을 산출한 자료이다. 따라서 해발고도와 지형, 공기의 밀도, 온도 등에 따라 실제로는 약간의 차이가 있을 수 있다.

기타 지역의 월출·몰 시각은 한국천문연구원 홈페이지의 천문우주지식정보에서도 찾아볼 수 있다. (http://astro.kasi.re.kr/).

주요 지역의 달의 위치에 따른 시간표로 서울, 부산, 광주, 대구, 대전, 울산, 인천, 서귀포, 독도에 관한 시각을 나타내었습니다.

지역

뜨는시각(23일)

남중시각(가장 높이 뜨는 시각, 24일)

지는 시각(24일)

서울

19:37

00:45

05:55

부산

19:22

00:36

05:52

광주

19:31

00:45

06:01

대구

19:26

00:38

05:52

대전

19:32

00:43

05:56

울산

19:22

00:35

05:50

인천

19:38

00:46

05:56

서귀포

19:28

00:46

06:06

독도

19:16

00:24

05:35

달 비교 이미지

자료문의☎ 042-865-2005 한국천문연구원 이서구 홍보팀장

12

2013-06

No. 507

■ 한국천문연구원(원장 : 박필호)이 천문우주과학 역량 강화 지원을 통해 한국전 참전국들의 우정에 보답한다.

□ 한국천문연구원은 한국전 참전 16개국 중 필리핀, 태국, 에티오피아, 콜롬비아, 터키 등 개도국 5개국에 천문우주과학 노하우를 전수하여 과학기술 ODA(ODA:Official Development Assistance, 공적개발원조)에 적극적으로 동참할 방침이라고 밝혔다.

※ 한국전 참전 전투병력 지원국 : 그리스, 남아공, 네덜란드, 뉴질랜드, 룩셈부르크, 미국, 벨기에, 영국, 에티오피아, 캐나다, 콜롬비아, 태국, 터키, 프랑스, 필리핀, 호주

□ 이를 위해 참전 5개국 기관장과 협력방안을 도출하기 위한 협의회를 개최하고, 실무자 및 학생을 초청하여 연수를 진행하는 등 인력 양성을 지원할 예정이다. 또한 천문우주과학 연구장비 및 기술도 지원한다.

□ 천문연 박필호 원장은 “천문연이 최근 동아시아 VLBI 연구센터 유치, 국제 천문우주관측 사이트 구축, 세계 최대 대형광학망원경 개발 국제협력사업 참여 등 국제적인 역할과 영향력을 확대하고 있는 만큼 상생 프로그램을 통해 참전국의 은혜에 보답하고 국제사회에서의 책임과 의무를 다하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

□ 한국천문연구원은 오는 18일부터 20일까지 참전 5개국 천문우주 연구기관 기관장을 초청하여 상생협의회를 개최한다.

자료문의 ☎ 042-865-3320 한국천문연구원 국제협력팀장 윤양노

[첨부 1] 한국천문연구원 ODA 추진 경과

2008년

태국 국립천문연구소와 MOU 체결

2010년

ㅇ 태국 기술지원 - 대형망원경 코팅 기술연수, 천체 분광기 제작자문

ㅇ 태국 인력양성(UST 석사과정 입학) - 적외선 분광기 개발 기술분야 우수인력 양성 지원

태국 기술지원 및 인력양성 지원

아프가니스탄 천문학협회 천체망원경 기증

2011년

몽골(Mongolian Academy of Science) GNSS 기준국 및 데이터센터 구축

터키 국립천문대와의 MOU 체결

[첨부 2] 국가별 세부 추진 계획

필리핀

필리핀과의 협력프로그램 세부 추진 계획을 나타낸 것으로 추진과제별 추진일정과 비고를 나타냅니다.

추진과제

추진일정

비고

필리핀 GPS 과학 관측소 설치 및 전문가 파견 교육

2013. 1. ~ 12.

연구회 수탁과제

실무협의회 개최

2013. 6.

필리핀

필리핀 정부로 부터 감사패 수상

2013. 6.

-

인력양성 후보자 발굴

2013. 하반기

UST 2014년 입학

초청연수

2013. 6.

-

태국

태국과의 협력프로그램 세부 추진 계획을 나타낸 것으로 추진과제별 추진일정과 비고를 나타냅니다.

추진과제

추진일정

비고

2.4m 광학망원경 준공식 참석

2013. 1. 22

태국

협력회의 개최

2013. 1. 23.

태국

실무협의회 개최

2013. 6.

공통

초청연수

2013. 6.

공통

에티오피아

에티오피아와의 협력프로그램 세부 추진 계획을 나타낸 것으로 추진과제별 추진일정과 비고를 나타냅니다.

추진과제

추진일정

비고

MOU 체결

2013. 6.

-

실무협의회 개최

2013. 6.

공통

초청연수

2013. 6.

공통

콜롬비아

콜롬비아와의 협력프로그램 세부 추진 계획을 나타낸 것으로 추진과제별 추진일정과 비고를 나타냅니다.

추진과제

추진일정

비고

MOU 체결

2013. 6.

-

실무협의회 개최

2013. 6.

공통

초청연수

2013. 6.

공통

터키

터키와의 협력프로그램 세부 추진 계획을 나타낸 것으로 추진과제별 추진일정과 비고를 나타냅니다.

추진과제

추진일정

비고

OWL 관측소 부지 협정 체결

-

우주감시센터

망원경 설치 추진

-

우주감시센터

실무협의회 개최

2013. 6.

공통

초청연수

2013. 6.

공통

기타

기타 세부 추진 계획을 나타낸 것으로 추진과제별 추진일정과 비고를 나타냅니다./caption>

추진과제

추진일정

비고

서울 S&T 포럼 참석

2013. 하반기

연구회 주관

개도국 지원 외부 펀딩 발굴

-

-

IAU 등 국제기구와의 연계 및 협력 방안 모색

-

EACOA

10

2013-06

No. 506

□ 한국천문연구원(원장:박필호)에서 개발한 적외선카메라 시스템(CIBER·Cosmic Infrared Background ExpeRiment)이 NASA 로켓에 실려 무사히 우주로 쏘아 올려졌다. 2009, 2010, 2012년에 이어 네 번째 성공이다.

□ NASA의 과학탐구 로켓은 진공 문제 등으로 한 차례 연기 후 6월 6일 오전 12시 경 (낮 12시, 한국 시각) 미국 버지니아 주 NASA 왈롭스 비행센터에서 발사에 성공하였다. 이 로켓에는 한국천문연구원의 이대희 박사 연구팀이 미국의 NASA/JPL, Caltech, 일본의 JAXA/ISAS 등과 함께 개발한 적외선카메라 시스템(CIBER)이 실려 빅뱅 직후 우주가 탄생한 흔적을 관측하였다.

※ CIBER (Cosmic Infrared Background ExpeRiment)는 그림 1에서와 같이 NASA 과학로켓의 경통 안에 위치한다. 두 대의 광시야 카메라와 저분산 분광기, 그리고 고분산 분광기로 구성되어 있다.

□ 적외선 카메라를 활용한 우주관측 연구는 미래창조과학부(구 교육과학기술부)가 지난 2010년 12월 개최한 ‘교과부-NASA 항공우주협력’ 회의에서 논의된 우주과학 분야 공동 연구에 따라 추진되는 사업이다.

□ NASA로부터 인증된 우주용 적외선카메라 시스템 핵심 기술은 차세대 적외선우주망원경 국제공동개발, 대면적 적외선센서 구동 핵심기술개발, 대구경 극저온 적외선 광기계 기술개발 및 적외선 우주 감시 기술개발 등에 활용될 예정이다.

□ 천문연 이대희박사는 “이번 국제공동연구를 통해 우주 초기의 물질 분포 및 암흑 물질의 거대 구조를 연구하여 우주 탄생 및 진화 연구에 기여할 것으로 기대된다” 고 밝혔다.. (그림 2 참조)

□ 한편 천문연과 국제연구팀은 CIBER의 성과를 바탕으로 감도가 10배 이상 향상된 CIBER2를 개발하여 역시 NASA의 과학로켓에 탑재하여 2차례 이상 발사하는 프로젝트를 2013년부터 시작하고 있다.

NASA 로켓 탑재용 적외선카메라 (CIBER) 시스템 (왼쪽), 로켓 발사 장면 (오른쪽)

우주나이가 10억년 정도 되었을 때의 물질 분포를 모사한 결과.

CIBER를 이용한 적외선 우주배경복사 관측을 통해 이러한 암흑 물질의 거대 구조를 연구할 예정이다.

(그림: Jamie Bock/Caltech)

자료문의☎ 042-865-3370 한국천문연구원 이대희 박사

22

2013-05

No. 505

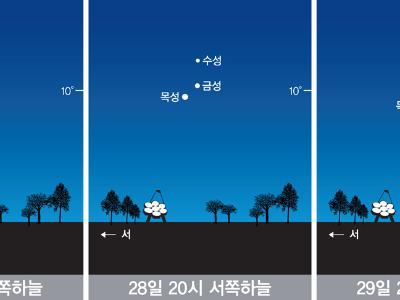

한국천문연구원(원장 : 박필호)은 5월 25일부터 29일까지 서쪽 지평선 근처에서 수성과 금성, 목성이 한 자리에 모이는 현상이 발생한다고 밝혔다.

□ 먼저 25일에는 세 행성 중 수성과 금성이 1°22'까지 가까워지고, 27일에는 수성과 목성이 2°22', 29일에는 금성과 목성이 1°까지 가까이 모인다.

□ 이번 행성 모임은 해가 진 후 금세 서쪽하늘로 사라질 예정이다. 따라서 행성 모임 현상을 관측하는 장소로는 서쪽 지평선이 트여있는 곳이 가장 적절하다.

□ 3개의 행성들이 한 자리에 모이는 현상은 평균 1~2년에 한 번 정도 볼 수 있는 현상이다. 가장 최근에 이와 비슷한 현상이 발생한 것은 2012년 11월 30일 오전 7시 전후 동쪽하늘에서 수성, 금성, 토성이 모인 현상이었다. 또한 올해 7월 25일 오전 7시 전후로도 동쪽하늘에서 수성, 화성, 목성의 회동 현상을 관측할 수 있다.

금성, 목성 행성 모임 현상

* 참고자료 : 태양계 행성 3개가 각거리 15도 이내에 모이는 현상 발생

태양계 행성 3개가 각각 15도 이내로 모이는 날짜, 시간, 방향, 행성의 내용을 담고 있습니다

날짜

2011년 10월 5일 전후

2012년 11월 30일 전후

2013년 5월 25~29일

시간

오후 5시

오전 7시

오후 8시

방향

서쪽하늘

동쪽하늘

서쪽하늘

행성

수성, 금성, 토성

수성, 금성, 토성

수성, 금성, 목성

날짜

2013년 7월 25일 전후

2015년 8월 1일 전후

2016년 8월 25일 전후

시간

오전 7시

저녁 6시

저녁 6시

방향

동쪽하늘

서쪽하늘

서쪽하늘

행성

수성, 화성, 목성

수성, 금성, 목성

수성, 금성, 목성