보도자료

12

2022-05

No. 754

사상 최초로 우리은하 중심에 위치한 블랙홀 포착

- EHT 연구진, 이번엔 우리은하 중심 초대질량 블랙홀 관측 -

- 전 세계 8개 전파망원경 연결…한국도 KVN 등으로 참여 -

■ 한국천문연구원(원장 박영득)이 참여한 EHT* 국제 공동 연구진은 우리은하 중심에 위치한 초대질량 블랙홀 궁수자리(Sgr A*) 영상을 포착하여 5월 12일 22시 07분 공개했다. 연구진은 전 세계 협력에 기반한 8개의 전파망원경을 연결한 사건지평선망원경(이하 EHT, Event Horizon Telescope)으로 블랙홀 관측에 성공했다고 밝혔다.

※ EHT(사건지평선망원경, Event Horizon Telescope) : 전 세계에 산재한 전파망원경을 연결해 지구 크기의 가상 망원경을 만들어 블랙홀의 영상을 포착하려는 국제협력 프로젝트이자 이 가상 망원경의 이름. 사건지평선이란 블랙홀 안팎을 연결하는 지대를 뜻한다.

□ 궁수자리 A 블랙홀은 M87에 이어 EHT 팀이 촬영한 두 번째 블랙홀이다. 우리은하 중심에 위치한 궁수자리 A 블랙홀은 지구로부터 약 2만 7천 광년 떨어져 있으며, 질량이 태양보다 약 400만 배 크다. 태양계로부터의 거리가 M87 블랙홀과 비교하여 2,000분의 1 정도로 가까워 블랙홀 연구의 유력한 대상이다. 그러나 M87에 비해 1,500배 이상 질량이 작아, 블랙홀 주변의 가스 흐름이 급격히 변하고, 영상이 심한 산란 효과를 겪어 M87에 비해 관측이 어려웠다.

□ 이 연구를 위해 세계 80개 기관, 300명이 넘는 EHT 연구진들이 참여했다. 특히 대규모 블랙홀 관측자료를 처리하기 위해 슈퍼컴퓨터를 활용해 데이터를 분석하는 동시에 블랙홀에 대한 다량의 영상을 재현해 이를 비교하는 모의실험을 5년간 끊임없이 진행했다. 관측자료 보정과 영상화 작업 끝에 연구진은 고리 형태의 구조와 중심부의 어두운 지역인 블랙홀의 그림자를 발견했다.

□ 후속 연구로 EHT 연구진은 초대질량 블랙홀 주변의 부착흐름을 분석하는 이론을 세우기 시작했다. 이를 통해 은하의 형성과 진화 과정을 밝힐 수 있을 것이며, 추가적인 연구를 통해 일반상대성이론의 정밀한 검증 등 새로운 결과들이 쏟아져 나올 것으로 전망한다.

□ 이번 발표에 대해 EHT의 주요 인사는 다음과 같이 언급했다.

ㅇ EHT 과학이사회(EHT Science Council)의 공동 위원장인 세라 마르코프(Sera Markoff)는 “궁수자리 A 블랙홀과 M87 블랙홀은 매우 유사한 모양을 보이는데, 이는 아인슈타인의 일반상대성 이론에 의한 것”이라 언급했다.

ㅇ 대만중앙과학원 천체물리연구원(Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics)의 케이치 아사다(Keiichi Asada)는 “이번 연구를 통해 초대질량 블랙홀 중 가장 큰 편인 M87 블랙홀과 가장 작은 편인 궁수자리 A 블랙홀 영상을 비교·분석하여 중력이 극단적으로 다른 상황에서 어떻게 작용하는지 어느 때보다 더 자세히 테스트할 수 있을 것”이라 말했다.

□ 한국천문연구원 한국우주전파관측망(KVN) 3기는 EHT 다파장 캠페인에 참여해 궁수자리 A 블랙홀의 구조가 원형에 가까움을 확인했으며, 이로부터 블랙홀의 부착원반면이 지구 방향으로 향하고 있음을 제시했다. 또한 한국천문연구원 소속 등 국내 연구자와 해외 거주 한국인 연구자들은 EHT 주요 망원경인 칠레의 아타카마 밀리미터/서브밀리미터 전파간섭계(ALMA)와 하와이의 제임스 클러크 맥스웰 망원경(JCMT) 운영에 참여해 이번 연구의 관측, 자료처리, 영상화에 이르는 다양한 과정을 수행했다.

□ 본 연구에 참여한 한국천문연구원 손봉원 박사는 “궁수자리 A 블랙홀은 집단지성으로 인류가 직접 관측한 블랙홀 중에 가장 가까운 블랙홀”이며“한국천문연구원은 공동으로 운영하는 ALMA 및 JCMT 망원경 참여를 넘어 KVN이 EHT에 직접 참여할 수 있도록 준비하고 있다”고 밝혔다.

□ 궁수자리 A 블랙홀의 영상화 과정에 참여한 조일제 박사(스페인 안달루시아 천체물리연구소)는 “이번 영상은 빠르게 변화하는 블랙홀의 그림자를 포착하여, 천체가 정적이라고 가정하고 촬영하는 기존 전파간섭계 영상화 과정의 한계를 극복했다는 점에서도 큰 의미가 있다”고 강조했으며, “이를 바탕으로 머지않아 블랙홀로 물질이 빨려 들어가는 과정도 직접 관측할 수 있을 것”이라 기대했다.

□ 기존 M87과 이번 궁수자리 A 블랙홀 연구에 참여한 김재영 교수(경북대학교)는 “이전 M87 블랙홀과 비교해 궁수자리 A 블랙홀은 제트와 같은 강력한 물질 분출 현상이 없는 블랙홀로, 이 두 블랙홀의 EHT 영상을 함께 연구함으로써 현대 천체물리학의 가장 큰 난제들 중 하나인 블랙홀 제트의 물리적인 기원을 이해할 수 있을 것”이라고 언급했다.

□ 한편, 본 연구 결과는 천체물리학저널에 5월 12일자에 게재됐다. (보도자료 끝. 참고자료 있음.)

[문의]

한국천문연구원 전파천문본부 손봉원 책임연구원 (Tel: 042-865-2173)

한국천문연구원 전파천문본부 변도영 책임연구원 (Tel: 042-865-2172)

[참고자료 1] 그림 및 참고영상

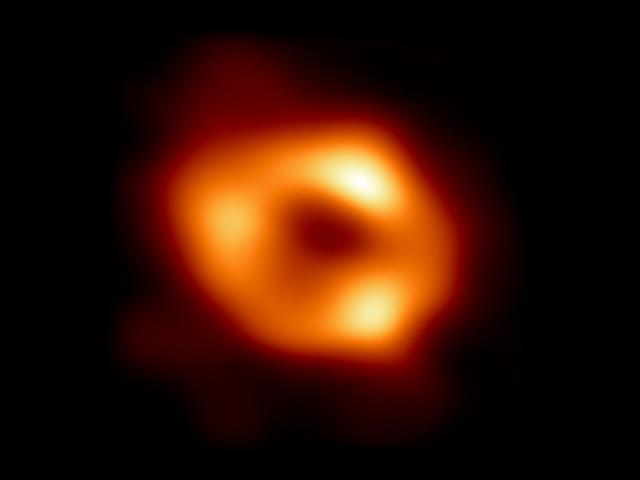

그림 1. 궁수자리 A 블랙홀 이미지.

중심의 검은 부분은 블랙홀(사건의 지평선)과 블랙홀을 포함하는 그림자이고, 고리의 빛나는 부분은 블랙홀의 중력에 의해 휘어진 빛이다.

(출처: © EHT)

영상 1. 궁수자리 A 블랙홀 애니메이션

유튜브 링크: https://www.youtube.com/watch?v=ZObVUBUdL5Y

다운로드 링크: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIPHL_eQeQC_w~~.mp4

(출처: © EHT)

그림 2. 네 그룹으로 나눈 궁수자리 A 블랙홀 이미지.

연구진들은 사건지평선망원경을 구성한 8기의 전파 망원경으로 얻은 데이터를 사용하여 궁수자리 A의 수천 개의 영상을 만들었다. 이 영상들을 모두 합쳐 상단에 제시한 대표 영상을 제작했다. 그리고 각각의 영상은 형태적 유사성에 기반하여 4개의 그룹으로 나누었다. 좌측의 3개의 그룹은 링 구조를 보여주지만 링 주변의 밝기가 서로 다르다. 네 번째 그룹에는 데이터와는 맞지만, 링 구조를 보이지 않는 영상들로 구성됐다. 각 영상 하단의 막대그래프는 각 그룹에 속한 영상의 상대적인 비율을 의미한다. 처음 세 그룹에는 수천 개의 영상이 담겨있지만, 네 번째이자 가장 작은 그룹에는 수백 개의 영상만이 들어있다. 이는 링 구조의 가진 영상이 최종 대표 영상에서 네 번째 그룹의 영상보다 높은 가중치를 가짐을 의미한다. 연구진은 상대적인 가중치에 따라 이 4개의 그룹의 영상을 가중 평균하여 상단 패널의 최종 영상을 얻었다.

(출처: © EHT)

[참고자료 2] 용어 및 참고 설명

- EHT 프로젝트

‘블랙홀’이라 하면 검은 구멍을 떠올린다. 블랙홀을 직접 본 사람은 없고 블랙홀을 직접 볼 수도 없다. 블랙홀은 빛조차 흡수해 버려 직접 관측할 수 없기 때문이다. 우리가 영상이나 논문에서 봤던 블랙홀의 이미지는 모두 이론을 바탕으로 만들어진 상상에 불과하다.

‘이벤트 호라이즌 망원경(EHT)’은 번역하면 ‘사건지평선망원경’으로, ‘사건지평선’이란 블랙홀의 안과 밖을 나누는 넓은 경계지선을 뜻한다. 어떤 물질이 사건지평선을 지나 블랙홀로 빨려 들어갈 때 그 일부는 에너지로 방출되기에 높은 해상도의 관측 장비를 동원한다면 사건지평선의 가장자리를 볼 수 있다는 것이다. 사건지평선 부근은 강한 중력 효과에 의한 현상이 발생한다. 대표적인 것이 블랙홀의 그림자(Black Hole Shadow)이다. 블랙홀 주변의 원반에서 사건지평선 가까이에 다가간 물질은 빛의 속도에 가까운 매우 빠른 속도로 블랙홀 주변을 공전하며 블랙홀로 끌려 들어간다. 이때 발생하는 마찰이 유발한 강력한 빛이 원반을 밝게 빛나게 하는데, 이 원반의 모양은 블랙홀의 중력에 의해 왜곡되고 구부러져 보이게 된다(예: 영화 ‘인터스텔라’의 블랙홀). 또한, 관측자에게는 이 회전하는 원반 중 관측자를 향하여 움직이는 모서리가 관측자에게서 멀어지는 모서리보다 밝게 보이게 된다. 이렇게 블랙홀 주변의 극단적인 환경에서 발생하는 현상에 대한 관측은 일반 상대성 이론과 초대질량 블랙홀의 이해에 대한 강력한 증거가 된다. 해당 관측을 위해선 거대 관측 장비가 필요하다. 이에 지구촌 전파천문학자들은 전파망원경 8개를 하나로 연동해 지구 크기의 거대 망원경처럼 활용했다. 2018년 이후로 EHT 관측망에 추가로 참가하는 망원경이 더해져, 2020년에는 총 11대까지 수가 늘어났다.

출처: ©EHT

- 초대질량 블랙홀(Supermassive black hole)

질량이 태양 질량의 수백 배에서 수십억 배 이상에 이르는 가장 큰 유형의 블랙홀이다. 거의 대부분의 은하의 중심에 초대질량 블랙홀이 있을 것으로 추정된다. 하지만 초대질량 블랙홀들은 은하와 비교하면 상대적으로는 크기가 작은 천체에 속하기 때문에 지금까지 직접적으로 관측이 불가능했다. 블랙홀의 사건지평선과 그림자의 크기는 그 질량에 비례하기 때문에 무거운 블랙홀일수록 그 그림자도 더 커진다.

- 초장기선 전파간섭계(VLBI, Very Long Baseline Interferometry)

초미세구조를 관측하기 위해서는 여러 전파망원경을 하나로 연동해야만 한다. 세계 각지의 최첨단 전파망원경으로 하나의 천체를 동시 관측해 분해능(떨어져 있는 두 물체를 구별하는 능력)을 높이는 초장기선 전파간섭계 기술을 활용한다. 수백~수천 킬로미터 떨어진 여러 대의 전파망원경으로 동시에 같은 천체를 관측하여 전파망원경 사이의 거리에 해당하는 구경을 가진 거대한 가상의 망원경을 구현하는 방법이다. 간섭계를 구성하기 위해 동원한 전파망원경의 수가 많을수록, 그들 사이의 거리와 방향이 다양할수록 간섭계의 영상 복원능력이 향상된다. 8개 전파망원경이 각자 전파 신호를 포착하고 이 신호들을 한데 모아 ‘가상의 망원경 초점’에서 종합하면 사실상 지구만한 전파망원경의 효과를 낼 수 있다.

- 한국우주전파관측망(KVN, Korean VLBI Network)

한국천문연구원이 운영하는 KVN은 서울 연세대, 울산 울산대, 제주 중문에 설치된 21m 전파망원경 3기로 구성된 VLBI 관측망이다. 각 망원경의 거리는 305km~478km로, 세계에서 유일하게 밀리미터 영역의 4개 주파수 전파를 동시에 관측할 수 있다. KVN은 3기를 연결한 간섭계뿐만 아니라 각각의 단일 망원경으로도 사용할 수 있다. 평창에 네 번째 전파망원경이 구축될 예정이다. 동아시아우주전파관측망(EAVN, East Asian VLBI Network)은 한국의 VLBI 관측망인 KVN, 일본의 VERA, 중국의 CVN 등 3개국 21개 망원경을 연결한 최대 5000km 정도의 거대 관측망이다.

KVN 사진 및 영상:

KVN 울산전파천문대 사진

KVN 울산전파천문대 영상:

http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIKHrzeR-UO-w~~.mp4

KVN 연세전파천문대 영상:

http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIKHr3eROQO-w~~.mp4

KVN 탐라전파천문대 영상:

http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIKHr_eR-IO-w~~.mp4

- ALMA(아타카마 대형 밀리미터/서브밀리파 간섭계, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

칠레 아타카마 사막에 건설해 운영하고 있는 국제적 천문관측장비로, 유럽남방천문대(ESO), 미국국립과학재단(NSF), 일본국립자연과학연구소(NINS), 캐나다국립연구회, 대만과학기술부(MOST), 대만중앙연구원(ASIAA) 그리고 한국천문연구원(KASI)과 협약을 맺어 운영하고 있다.

출처: Pablo Carrillo - ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

ALMA 관련 영상: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIPHrneROYK_w~~.mp4

출처: NSF AUI NRAO (편집: Vectorial films)

- 8개의 전파망원경 소개

앞서 언급한 ALMA 외에 아타카마 패스파인더(APEX)는 ESO에 의해 운영되고, IRAM 30미터 망원경은 독일의 MPG, 프랑스의 CNRS 그리고 스페인의 IGN에 의해 공동 운영된다. 그리고 제임스 클러크 맥스웰 망원경(JCMT)은 EAO, 거대 밀리미터 망원경(LMT)은 INAOE와 UMass, 서브밀리미터 집합체(SMA)는 SAO와 ASIAA 그리고 서브밀리미터 망원경(SMT)은 애리조나 전파천문대(ARO)가 운영한다. 남극 아문센-스코트 기지에 위치한 남극 망원경은 애리조나 대학교가 EHT를 위해 개발한 기기가 설치되어 있으며, 시카고 대학교 등 10여개 기관이 공동으로 운영하고 있다.

비록 망원경들이 물리적으로 직접 연결된 것은 아니지만, 각 망원경에 기록된 자료들을 원자 시계(수소 메이저)를 통해 매우 정밀하게 동기화할 수 있다. EHT의 각 망원경은 하루에 약 350테라바이트에 달하는 거대한 양의 자료들을 고성능 헬륨 충전 하드 드라이브에 저장했다. 이 자료들은 차후 영상으로 결합될 수 있도록 막스플랑크 전파천문학연구소와 MIT 헤이스택 관측소에 위치한 상관기라고 불리는 전문화된 슈퍼컴퓨터들로 전송됐다.

JCMT 사진:

출처: William Montgomerie - EAO/JCMT

JCMT 영상: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIPHrjeReYO_Q~~.mp4

William Montgomerie, EAO/JCMT

- 일반상대성 이론과 EHT

1915년 알버트 아인슈타인은 일반상대성이론을 발표했다. 어떤 물체가 존재하면 그 주변 시공간은 그 물체의 질량에 영향을 받아 휘어지게 되는데 질량이 크면 클수록 주변 시공간이 더 많이 휘어져 더 큰 곡률을 갖게 된다는 것이다. 지금으로부터 100년 전인 1919년, 영국의 천문학자 에딩턴과 두 탐험대가 1919년 개기일식을 관측하기 위해 아프리카 해안의 프린시페섬과 브라질의 소브랄로 원정을 떠났다. 에딩턴은 개기일식 때 태양 주변 빛이 1.61초 휘는 것을 관측했고, 이로써 일반상대성이론을 검증할 수 있었다. 이와 비슷하게 EHT는 우리의 중력에 대한 이해를 다시 한 번 검증하기 위해 팀의 구성원들을 세계 각지의 가장 높고 고립된 전파 시설들로 보냈다.

- 부착흐름(Accretion flow)과 제트

큰 블랙홀은 혼자서 거의 빛을 내지 않는다. 블랙홀은 근처의 기체들을 중력으로 끌어들이는 부착으로 빛을 내게 된다. 조금이라도 회전하고 있는 기체들은 부착되면서 회전이 빨라져서 부착원반을 형성하게 된다. 마찬가지로 궁수자리 A 블랙홀의 그림자 영상 또한 블랙홀 자체가 아니라 블랙홀에 부착되면서 빛을 방출하는 기체들에 의해 만들어진 것이다. 다만 궁수자리 A 블랙홀의 광도는 활동성 은하핵이나 퀘이사에 비해 매우 약해서 많은 빛 에너지를 방출하는 얇은 부착원반보다는 빛의 방출이 적은 이류부착흐름 (advection-dominated accretion flow) 등의 모형으로 설명된다.

제트는 기체와 액체 등 물질의 빠른 흐름을 말하는데, 노즐 같은 구조를 통과하며 밀도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 물질이 방출되어 만들어진다. 블랙홀 주변의 강력한 자기장과 부착흐름/부착원반(또는 여기서 나오는 방출류)이 노즐 역할을 해서 강력한 제트 방출 현상이 발생한다.

[참고자료 3] 논문 및 연구진

1. 논문

논문 링크: https://iopscience.iop.org/journal/2041-8205/page/Focus_on_First_Sgr_A_Results

2. EHT 공동 연구진

- 아프리카, 아시아, 유럽, 북미와 남미로부터 모인 300명이 넘는 연구자들이 소속되어 있음.

- 국내 참여자 총 9명: 김재영(경북대), 김종수(천문연/UST), 변도영(천문연/UST), 손봉원(천문연), 오정환(세종대), 이상성(천문연/UST), 정태현(천문연/UST), Xiaopeng Cheng(천문연), Sascha Trippe(서울대)

- 한국 참여기관 총 6곳: 한국천문연구원, UST, 경북대학교, 서울대학교, 세종대학교, 연세대학교

- 외국기관에서 참여하고 있는 한국인 연구자: 김동진(독일 막스플랑크 전파천문학연구소), 김준한 (미국 칼텍 물리학과), 박종호(대만 중앙과학원 천문학과 천체물리학연구소), 윤두수(네덜란드 암스테르담대학 천문학연구소), 조일제(스페인 안달루시아 천체물리학연구소)

- 참여 망원경: 전세계 6개 지역의 8기 망원경이 이 관측에 참여하였다. 칠레의 아타카마 밀리미터/서브밀리미터 어레이 (ALMA)와 아타카마 패스파인더 (APEX), 멕시코의 라지 밀리미터 망원경 (LMT), 하와이의 제임스 클라크 맥스웰 망원경 (JCMT)와 서브밀리미터 어레이 (SMA), 스페인의 밀리미터 전파천문학연구소 30미터 망원경 (PV), 애리조나의 서브밀리미터 망원경 (SMT), 남극의 남극 망원경 (SPT) 이 그 8기의 망원경이다.

-EHT 컨소시엄: 한국천문연구원이 참여 중인 동아시아천문대(EAO) 등 전세계 14개 기관이 이사회를 구성하고 있으며, EHT를 총괄관리하는 매니지먼트팀과 과학위원회, 그리고 여러 워킹그룹이 관측과 자료처리, 분석, 자료 활용 등 운영과 연구를 맡고 있다.

25

2022-04

No. 753

중력렌즈 퀘이사를 발견하는 새로운 관측법 제시

- 광도곡선을 재구성해 발견하는 방법 -

- 허블상수 불일치 문제 해결할 것으로 기대 -

■ 초대질량 블랙홀 천체인 퀘이사는 초기 우주 천체 형성을 연구하는 데 중요한 천체이지만 지구에서 너무 멀어 관측이 쉽지 않다. 한국천문연구원 이론천문센터의 아르만 샤피엘루(Arman Shafieloo) 박사와 사타드루 박(Satadru Bag) 박사가 이끄는 국제공동 연구진은 퀘이사를 많이 발견할 수 있는 새로운 방법을 제시했다. 퀘이사의 광도곡선을 재구성하여 중력렌즈 현상을 겪은 퀘이사를 찾아내는 방법이다.

□ 중력렌즈란 질량을 가진 천체가 근처 시공간을 휘게 하여 렌즈와 같은 역할을 하는 현상이다. 렌즈 작용을 하는 천체의 중력에 의해 빛의 굴절이 일어나게 되어 광원인 천체의 모습이 여러 개로 보이거나 변형되어 보이고, 이에 더 밝아지거나 어두워지는 현상을 말한다. 대표적인 중력렌즈 현상은 점광원인 동일 퀘이사가 여러 개로 보이는 것이다.

□ 이렇게 퀘이사에 중력렌즈 현상이 일어나면, 퀘이사의 이미지가 서로 다른 위치에 여러 개의 모습으로 보이게 된다. 이 경우, 대형 망원경을 사용하지 않고는 이미지를 구분하기 어려워 중력렌즈 현상이 일어났는지 명확하게 판명할 수 없다. 반면에 퀘이사의 광도곡선을 이용하면 대형 망원경으로 장기간 관측할 필요 없이 중력렌즈 현상 발생 여부를 판명할 수 있다. 하지만, 퀘이사의 밝기가 변하는 패턴을 규격화하기 어려워 본래 퀘이사의 광도곡선을 파악하기 어렵다는 단점이 있다.

□ 국제공동 연구진은 이 단점을 극복하기 위해 본래 퀘이사의 광도곡선 모양을 모르더라도 중력렌즈 퀘이사를 발견하는 관측법을 제시했다. 우선 퀘이사가 중력렌즈 현상을 겪었다고 가정하고, 중력렌즈로 구분된 두 신호 사이에 걸린 시간을 조정했다. 두 신호 사이에 걸린 시간이 실제 시간과 다를 경우, 임의로 재구성한 퀘이사의 광도곡선에 심한 왜곡 현상이 발생한다. 이 방법을 이용해 광도곡선에 왜곡 현상이 가장 적게 일어나는 시간을 구해 중력렌즈 퀘이사를 발견했다.

□ 연구진이 제시한 방법을 사용할 경우, 중력렌즈 퀘이사를 발견할 가능성이 최소 2배 이상 늘어나며, 일반 퀘이사를 중력렌즈 퀘이사로 잘못 찾을 가능성도 현저히 낮아질 것으로 기대한다. 본 방법은 하늘을 넓게 그리고 빠르게 보면서 수많은 천체가 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 추척하는 관측 탐사에서 가장 유용하게 사용될 수 있다. 따라서 현재 진행 중인 쯔비키 시간영역 탐사기기(ZTF) 탐사뿐 아니라, 향후 베라 C. 루빈 천문대에서 이루어질 대형 시놉틱 관측 망원경(LSST) 탐사에서 중요하게 사용될 것으로 예상된다.

□ 현재 우주 공간이 얼마나 빠르게 팽창하는지를 나타내는 허블상수는 우리 우주의 성질을 이해하는 데 중요한 값이다. 그런데 최근 10년간 다양한 방법으로 측정한 허블상수의 값이 서로 일치하지 않는 ‘허블상수 불일치’ 문제가 현대 천문학의 큰 논쟁거리 중 하나다. 이 허블상수 불일치 문제를 해결하기 위해서는, 멀리 있는 수많은 천체의 거리를 다양한 방법으로 정확하게 측정하는 것이 꼭 필요하다. 특히 중력렌즈 퀘이사는 이미지 간의 밝기, 광도곡선의 시간차 등 다양한 정보를 갖고 있어서, 이를 종합하면 정확한 거리를 측정할 수 있다. 만약 연구진이 제시한 새로운 관측법을 토대로 중력렌즈 퀘이사 자료를 상당수 발견할 경우, 이 허블상수 불일치 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 이번 연구를 이끈 아르만 샤필루 박사는 “본 연구는 거대한 망원경을 오랜 기간 사용하지 않아도 중력렌즈 퀘이사를 효과적으로 발견하는 방법을 제시한다”라고 밝혔다. 사타드루 박 박사는 “ZTF 탐사에서 중력렌즈 퀘이사를 발견하여 먼저 본 연구를 실증하여, 곧 이루어질 LSST 탐사에서 중력렌즈 퀘이사 발견을 국내 연구진이 주도할 수 있을 것이다”라고 말했다.

□ 한편, 이번 연구 논문은 천체물리학저널(The Astrophysical Journal)에 3월 15일자에 실렸다. (보도자료 끝. 참고자료 있음.)

[문의]

한국천문연구원 이론천문센터 아르만 샤필루(Arman Shafieloo) 책임연구원 (Tel: 042-865-3343)

한국천문연구원 이론천문센터 홍성욱 선임연구원 (Tel: 042-865-2020)

[참고자료 1] 그림 및 참고영상

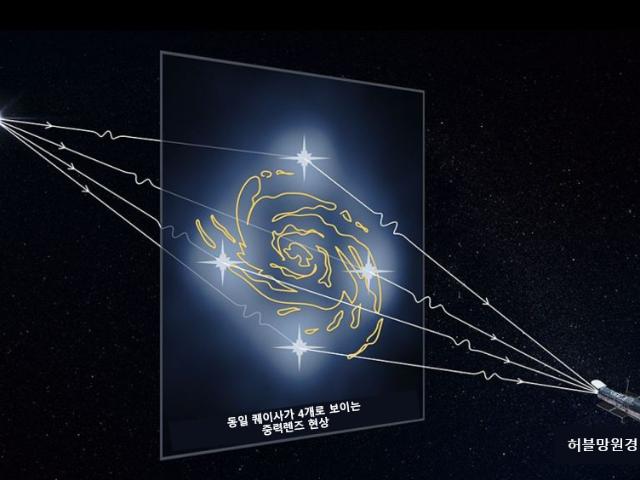

그림 1. 중력렌즈 퀘이사에 관한 그림.

멀리 있는 퀘이사와 관측자 사이에 무거운 질량을 가진 천체가 있으면, 이 천체에 의해 주변의 공간이 휘어지게 된다. 그러면 퀘이사에서 나온 빛이 이 휘어진 공간을 지날 때, 마치 볼록렌즈가 빛을 모으는 것처럼 여러 방향에서 나온 빛이 관측자에게 도착한다. 관측자가 이 빛을 보면, 마치 원래 퀘이사가 있는 위치 이외에도 다른 위치에서도 빛이 도착하는 것처럼 보인다. 그리고 서로 다른 경로를 거친 빛은 거리가 모두 다르므로, 빛이 관측자에게 도착하는 시간도 서로 다르다. (출처: NASA/ESA/D. Player (STScI))

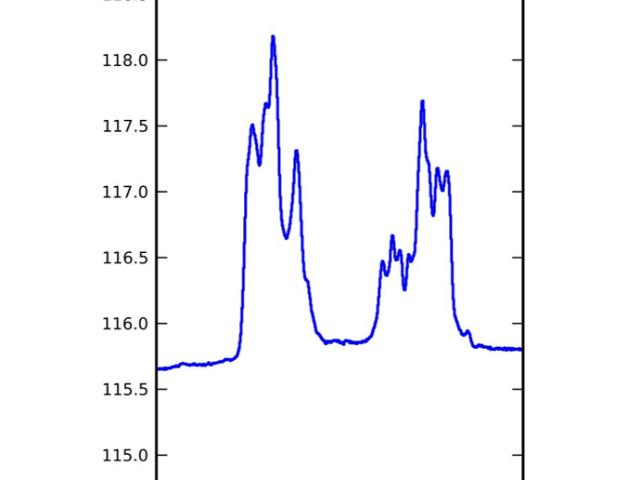

그림 2. 본 연구에서 사용한 방법을 요약한 그림.

두 신호 사이의 시간을 다르게 가정하면서, 재구성한 광도곡선이 얼마나 흔들리는지를 그린 그림 (가로축은 두 신호 사이의 시간차. 세로축은 재구성한 광도곡선이 상대적으로 흔들리는 정도, 음수 값이 나올수록 적게 흔들리는 것을 의미함). 회색 점선으로 나타낸 시간이 재구성한 광도곡선이 확실히 가장 덜 흔들리는 시간이며, 이를 활용하여 퀘이사의 중력렌즈 현상 여부를 파악할 수 있다.

[참고자료 2] 참고 설명

퀘이사 정의 및 특징

퀘이사는 일반적인 은하보다도 훨씬 밝은 활동을 보이는 활동은하핵의 한 종류로, 일반적으로 은하가 보이지 않고 은하 중심의 핵만 보이는 밝은 활동은하핵을 지칭한다. 퀘이사는 때로는 전파에서 강한 에너지를 내는 밝은 활동은하핵을 말하기도 한다. 1963년경 최초로 발견됐으며, 2020년 현재 백만 개 이상의 퀘이사가 알려져 있다.

중력렌즈 현상

중력렌즈란 질량을 가진 천체가 근처 시공간을 휘게 하여 렌즈와 같은 역할을 하는 현상이다. 렌즈 작용을 하는 천체의 중력에 의해 빛의 굴절이 일어나게 되어 광원인 천체의 모습이 여러 개로 보이거나 변형되어 보이고 이로 더 밝아지거나 어두워지는 현상을 말한다. 대표적인 중력렌즈 현상은 점광원인 동일 퀘이사가 여러 개로 보이는 것이다. 이는 퀘이사와 지구 사이에 있는 무거운 은하가 일으키는 중력렌즈 현상이다. 또 은하단에서 발견되는 밝은 호나 고리는 은하단보다 더 멀리 있는 은하가 광원으로 작용하고, 은하단이 중력렌즈로 작용하여 만들어진 상이다. 이런 현상처럼 뚜렷하지는 않으나 멀리 있는 은하가 중간에 있는 무거운 은하 등이 작용하는 중력 때문에 모습이 약간씩 변형되어 보이는 것을 약한 중력렌즈라고 한다. 은하보다 질량이 훨씬 작은 별도 미세하나마 중력렌즈 현상을 일으킨다. 어떤 별이 그 별과 관측자 사이에 있는 또 다른 별의 중력 때문에 밝기가 변하는 현상을 미시중력렌즈라고 한다. 중력렌즈는 은하단 내의 질량 분포 결정, 암흑물질의 존재 확인과 분포 결정, 외계행성을 탐색 등 다양한 천문학 연구에 활용되고 있다.

광도곡선

광도곡선이란 천체의 광도 변화를 시간에 따라 나타낸 도표를 의미한다. 밝기 변화에 주기성이 있는 경우, 시간 대신 위상에 따른 광도 변화를 분석하기도 한다. 천체의 밝기가 변하는 원인은 맥동성, 초신성, 감마선폭발체, 활동은하핵 등 별 또는 은하의 내부 기작에 의한 경우와 식쌍성, 외계행성 등 다른 천체에 가려져 식 현상이 일어나는 경우 등으로 나눌 수 있다. 광도곡선에서 보이는 주기성의 유무, 광도의 변화 양상 등은 해당 천체의 물리적 특성과 연관되기 때문에 그로부터 천체에 대한 정보를 얻을 수 있다.

ZTF 탐사(Zwicky Transient Facility)

쯔비키 시간영역 탐사기기(ZTF)는 미국 캘리포니아주 팔로마 천문대에 있는 1.22m 망원경을 이용한 광시야 천문탐사이다. 이 기기는 2018년부터 가동을 시작했고, 초신성, 감마선폭발체, 중성자별의 충돌과 같이 시간에 따라 광도가 급격히 변하는 천체를 관측하는 것을 목표로 한다. 망원경에 부착된 6억 화소 카메라를 이용해 천구의 7도 범위를 한 번에 고해상도로 촬영할 수 있는 능력을 지녔고, 한 시간에 천구 전체의 11분의 1을 관측할 수 있다.

베라 루빈 천문대(VRO, Vera C. Rubin Observatory)

칠레 쎄로 파촌(Cerro Pachon)에 건설 중인 베라 루빈 천문대는 2022년부터 본격 가동될 예정이다. 이 사업은 미국국립연구재단(NSF) 주관하에 미국 대학천문학연구연합(AURA), 미국 에너지부(DOE), LSST 연합(LSSTC) 외에 여러 나라의 대학, 연구기관들이 건설과 운영에 참여한다. 현재 한국천문연구원에서도 참여를 추진하고 있다. 루빈 천문대의 핵심은 지름 8.4m 의 시모니 탐사 망원경(Simonyi Survey Telescope)과 그에 딸린 32억 화소 카메라다. 망원경 자체의 구경은 현재 건설 중인 거대망원경들에 비해 작은 편이지만, 천구의 3.5도 범위를 고해상도로 촬영할 수 있는 능력을 지녔다. 특정 천체가 아닌, 우주의 넓은 지역을 동시에 관측하는 데 특화된 것이다. 천문학자들은 이 관측자료를 이용해서 암흑물질과 암흑에너지 연구, 초신성 폭발과 같은 일시적 이벤트의 관찰, 소행성 탐색 등에 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

[참고자료 3] 연구팀 및 논문

○ 연구팀 (저자순위 순)

- 사타드루 박 (Satadru Bag) (한국천문연구원 이론천문센터)

- 아르만 샤필루 (Arman Shafieloo) (한국천문연구원 이론천문센터)

- 카이 랴오 (Kai Liao) (중국 우한대학교 물리과학기술대학)

- 토마소 트루 (Tommaso Treu) (미국 UCLA 물리천문학과)

○ 논문

- 제목: Identifying Lensed Quasars and Measuring Their Time Delays from Unresolved Light Curves

- 게재지 : The Astrophysical Journal

24

2022-03

No. 752

출연연, 국내 최초 소행성 우주탐사 위해 맞손

- 천문연·항우연·국과연, 협약 체결 -

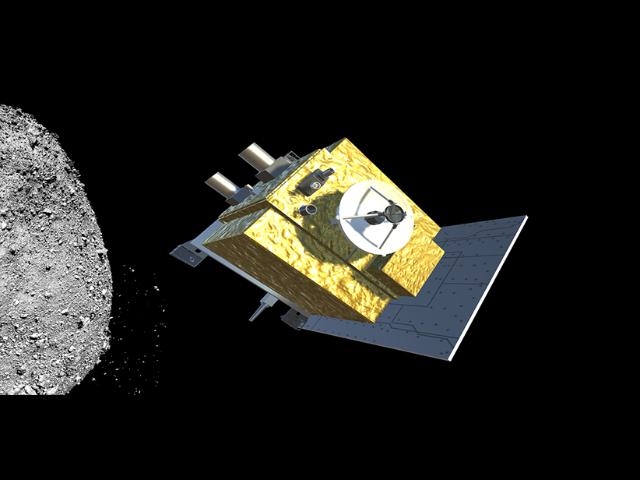

■ 한국천문연구원(원장 박영득, 이하 천문연)과 한국항공우주연구원(원장 이상률, 이하 항우연), 국방과학연구소(소장 박종승, 이하 국과연)가 국내 최초 소행성 탐사 임무를 추진하기 위해 손을 맞잡았다. 세 기관은 지난 2월 11일(천문연-항우연)과 2월 28일(천문연-국과연) 각각 근지구천체 탐사 연구개발 협력에 관한 양해각서를 체결했다.

□ 3개 기관은 2029년 4월 14일(한국시 기준) 약 31,600km로 지구 가까이 접근하는 소행성 아포피스(Apophis)를 대상으로 한 탐사 등 우주탐사 분야 발전과 우주산업 활성화를 위해 협력해나갈 예정이다.

□ 3개 기관 협약의 구체적인 내용은 ▲근지구천체 탐사 연구, ▲근지구천체 탐사를 위한 임무 설계, 연구개발 및 사업화, ▲근지구천체 탐사를 위한 우주발사체 연구개발, ▲관련 기술 및 공동장비 활용 등이다.

□ 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)는 3월 현재 ‘아포피스 소행성 근접탐사 사업’ 예비타당성조사를 신청했으며, 통과 시 국내 기술로 만든 탐사선을 국내 발사체로 아포피스 소행성 궤도에 투입해 독자적으로 소행성 탐사를 진행하게 된다.

□ 해당 사업 관련해 천문연은 사업을 총괄하는 동시에 과학탑재체* 제작, 과학 임무 연구를 맡으며, 항우연은 발사체**와 탐사선*** 개발, 지상국**** 업무를 담당할 계획이다. 국과연은 아포피스 궤도에 탐사선을 직접 투입하게 될 4단 킥모터 개발에 참여할 예정이다.

*과학탑재체 : 소행성 표면 관측 및 정밀 추적을 위한 탑재체(다파장 편광 카메라, 광시야 카메라, 레이저 고도계)

**발사체 : 한국형발사체(3단)에 4단(고체 킥모터)을 추가한 4단 발사체

***탐사선 : 발사 중량에 맞춰 경량화한 534kg급 탐사선

****지상국 : 심우주를 항행하는 탐사선의 추적 및 관제를 위해 기존 구축된 안테나를 개량하고 정밀 추적하는 기술 개발

□ 아포피스 탐사를 위해서는 2027년 10월 중순에는 탐사선을 발사해야 한다. ①발사 후 12.5개월 동안 항행하고, ②아포피스에 10km까지 접근한 이후 동행비행을 수행해 ③2029년 2월 중순~4월 중순 사전 탐사를 진행하며, ④아포피스 지구 최접근일인 4월 14일 본격 관측, ⑤이후 3개월 동안 소행성 표면 변화 연구를 진행한다는 계획이다.

□ 천문연 최영준 박사는 “뉴스페이스 시대를 맞아 아포피스 탐사사업에 출연연뿐만 아니라 국내 민간 우주기업과도 기술 협력의 장을 넓혀나갈 계획이다”고 말했다.

□ 천문연 박영득 원장은 “아포피스 탐사는 한국형발사체, 국제 협력 기반 달궤도선 개발 등 그동안 축적한 우주기술 역량을 종합해 독자적으로 심우주 항행 및 소행성을 탐사할 수 있는 최적의 기회다”고 밝혔다. (보도자료 끝. 참고자료 및 그림 있음.)

[문의]

한국천문연구원 우주과학본부 최영준 책임연구원 (Tel: 042-865-3266)

한국천문연구원 우주과학본부 문홍규 책임연구원 (Tel: 042-865-3251)

[참고 자료1] 아포피스 소행성 탐사 개요 및 중요성

(항우연 제공)

(탐사선 개요)

탐사선의 중량, 크기, 임무수명, 비행거리, 주요탑재체, 과학임무를 설명하는 표

구분

내용

비고

탐사선

중량

534kg

탐사선

크기

1.94m(가로) x 1.76m(세로)

x 1.74m(높이)

- 태양전지판 판넬 포함

탐사선

임무수명

21개월

- 총 21개월(‘27년 10월~ ‘29년 7월)

· 발사: ‘27년 10월

· 동행비행: ‘28년 1월

· 지구 최근접: ‘29년 4월

비행거리

총 18억km

- 지구에서 가장 멀리 떨어지는 경우

지구로부터 8,700만km

주요

탑재체

다파장 편광 카메라

광시야 카메라

레이저 고도계

- 세계 최초 소행성 편광지도* 작성

* 반사되는 빛을 이용한 구조 파악

- 광학기반항법 및 소행성 표면 관측 수행

- 아포피스 3차원 모형 구현

과학임무

- 아포피스 소행성 전면지도, 3D지도, 편광지도, 광물지도 작성

- 아포피스 지구 근접 전후, 지구 중력의 영향에 따른 변화

(자전축 변화, 공전궤도 변화, 산사태 발생 등)를 정밀 관측

(탐사의 중요성)

1. 과학적 측면

□ 아포피스는 크기가 370m로 추정되며, 앞으로 7년 뒤인 2029년 4월 14일 지구 31,600km 상공을 통과한다. 천리안위성과 같은 정지위성은 36,500km 상공에 떠 있는데, 이때 아포피스가 지구 상공을 통과하는 거리는 정지위성보다 가깝다.

ㅇ 300m급 천체가 정지위성보다 가까이 지나가는 사건은 수천 년에서 2만 년에 한 번꼴로 발생한다. 아포피스 탐사는 이러한 자연현상에 관한 과학적 이해를 넓힐 수 있는 절호의 기회다.

□ 2029년 4월 아포피스가 접근하면 지구 중력으로 아포피스의 궤도장반경(궤도지름)과 공전주기가 늘어날 것으로 예측되며, 자전축이 틀어질 것으로 보인다. 국내 연구진은 아포피스 탐사 임무를 통해 이와 같은 ‘자연의 실험’을 현장에서 연구한다.

ㅇ 아포피스 탐사선에는 세계 최초로 편광* 카메라를 탑재한다. 이를 통해 지구와 소행성 사이의 중력 상호작용(조석력)에 따른 표면 변화와 지형의 변화(예: 산사태)를 세계 최초로 확인한다.

- 한국은 달궤도선(KPLO)에 편광 카메라를 탑재하며, 세계 최고 수준의 편광 과학탑재체 설계, 제작 기술과 자료처리 기술 보유하고 있다.

※ 편광: 빛을 포함한 전자기파가 진행하면서 파동이 특정 방향으로 진동하는 현상. 일반적으로 빛은 모든 방향으로 진동하는 파동이 혼합돼 있다. 그러나 물체의 특성에 따라 편광된 빛이 나오며, 이를 통해 그 표면 특성을 알 수 있다.

ㅇ 아포피스는 자전운동과 세차운동이 동시에 일어나는 비주축 자전 소행성*이다. 따라서 아포피스 탐사는 매우 드문 비주축 자전체의 특이한 자전 특성을 정밀하게 조사하는, 세계 최초의 소행성 탐사임무로, 그 원인을 규명할 수 있을 것으로 보인다.

※ 비주축 자전소행성 : 쓰러지는 팽이처럼 자전축이 회전하는 소행성. 주축 자전소행성에 비해 역학적으로 에너지가 많으며, 중력적, 또는 비중력적인 힘 때문에 발생하는 것으로 알려졌다.

□ 근지구소행성은 대부분 소행성대에서 유입돼 태양계의 초기 모습을 그대로 간직하고 있으며, 학술적 가치가 높다.

ㅇ 근지구소행성은 중력적, 비중력적인 효과로 궤도와 표면이 변화하고 있으며 과학자들은 태양계의 진화 역사를 재구성하는 화석으로 여긴다.

2. 위협 대비 측면

□ 아포피스는 향후 100년 안에 지구 충돌 가능성이 없다고 알려졌다. 그러나 만일 아포피스가 지구에 부딪힌다면 대륙 하나를 초토화시킬 수 있다. 국내 연구진은 이러한 천체를 현장에서 관측, 분석해 행성방위(planetary defense)에 필요한 자료를 선제적으로 확보한다.

ㅇ 위와 같은 측면에서 지구위협소행성(Potentially Hazardous Asteroids, PHAs)에 대한 과학적인 이해가 필요하며, 소행성 탐사를 통해 필요한 기술을 축적, 이들 천체에 의한 피해 저감 역량을 확보하는 것을 목표로 한다.

ㅇ 아포피스는 지구에 가장 접근할 때 지구 중력에 의한 궤도의 변화가 일어날 것으로 예상된다. 이 때문에 2029년 4월 지구 최접근 이후 지속적인 추적 감시가 필요하다.

3. 기술적 측면

□ 한국은 지난 30여 년간 다목적 실용위성과 정지위성, 차세대 중형위성, 소형위성 등을 개발해 위성기술 국산화에 성공했다. 또한 누리호 시험발사를 통해 국내 발사체 기술력을 1차 검증했으며, 지속적인 발사를 통해 기술적 신뢰성 확보하게 된다.

ㅇ 한국은 2021년 아르테미스 협정에 서명한 이후, 2022년 8월 달 궤도선 발사를 앞두고 있다. 이어, 2030년대를 목표로 계획 중인 달 착륙선 사업을 위해서는 탐사선 경량화, 추진시스템과 같은 선행기술의 개발과 검증이 요구된다. 이러한 기술 중의 일부는 아포피스 탐사사업을 통해 개발, 검증하게 될 것으로 보인다.

- 동시에, 아포피스 탐사사업에서는 저궤도 위성 발사를 위해 개발한 누리호의 상단에 4단 킥모터를 추가 개발하고 아포피스 궤도에 탐사선을 투입해 임무에 활용할 계획이다.

□ 이 사업을 통해 한국은 동행비행(rendezvous)* 기술을 확보하고 이를 바탕으로 도킹과 우주쓰레기 처리, 궤도상 서비스(in-orbit service) 같은 우주기술의 축적을 기대할 수 있다.

* 동행비행: 표적 천체와 탐사선 사이의 상대속도를 0으로 유지하는 비행 형태

□ 우주탐사 기술은 해외수입이 원천적으로 불가능해 독자적인 기술개발을 추진해야 한다. 그래서 한국에서는 외국의 소행성 임무와 차별화된 탐사목표를 세워야 하며, 이에 최적화된 기술 확보가 필요하다.

ㅇ 지금까지 개별적으로 진행한 위성, 발사체, 탑재체 사업을 통합, 발전시키기 위해서는 이를 아우르는 탐사시스템에 관한 체계종합 기술을 개발해야만 한다.

ㅇ 아포피스 탐사 사업을 통해 한국은 동행비행은 물론, 심우주통신, 심우주항행 기술을 개발, 확보하게 될 것으로 기대된다. 미처 확보하지 못한 다양한 기술을 동시 개발하는 경우에 연구개발의 위험성이 크기 때문에, 단계적 개발과 검증이 요구된다.

- 정부의 제3차 우주개발진흥 기본계획에 포함된 소행성 시료귀환 임무 추진을 위해서는 아포피스 탐사를 통해 이러한 기술들을 미리 개발, 검증하는 것이 바람직하다.

[참고 자료1] 그림 및 참고 영상

누리호 - 4단 킥모터 분리

누리호 200km 고도 진입

전이궤도

아포피스

항우연 심우주 안테나

해외 우주청 안테나

천문연 KVN

임무별 참여기관을 설명하는 표

임무

참여기관

누리호

한국항공우주연구원

4단 킥모터

국방과학연구소

탐사선

한국항공우주연구원

과학탑재체. 과학 연구

한국천문연구원

지상국

한국천문연구원, 한국항공우주연구원

전파망원경 추적

한국천문연구원

아포피스 동행비행 임무 : 발사에서 도착Rendezvous Mission To Apophis: From Lanch to Arrival

2027년 10월 17일 / 발사 (Launch) /C3 = 5.29 km/s2

발사 : 누리호

3단분리

4단 킥 모터 분리 및 탐사선 분리

2027년 10월 21일 / 지구 중력권 탈출 / Escape from Earth's sphere of influence

2028년 10월 23일 / 아포피스 거리 100만 km 도달 / Apophis - S/C distance below 1,000,000 km

2028년 12월 19일 / 소행성 접근 기동 1 / Approaching maneuver 1 / delta-v = 0.005 km/s

2029년 1월 2일 / 소행성 접근 기동 2 Approaching maneuver 2 / delta-v = 0.001 km/s

2029년 1월 16일 아포피스 동행비행 / Apophis rendezvous / delta-v = 0.3m/s

동행비행 운영개념Rendezvous Operation Concept

도착

통행비행시작

D-60 / 기준 지도작성 / PREMAPPING10km 기준고도

D=0 / 지도작성 / MAPPING

단색지도

컬러지도 및 편광지도

적외선 분광지도

3D 지도

±1.5 시간

지구 최 접근 ~ 31,600 km

근접운용 / PROXIMITY Op.

단색 및 컬러지도

적외선 및 편광지도, 3D 지도

D+90 / 비교 지도작성 / RE-MAPPING

동행비행 종료

아포피스 궤적 영상

다운로드 링크:http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIOHbveROIJ_A~~.mp4

23

2022-03

No. 751

한-일 공동으로 세계 최대 전파망원경용 분광기 개발해 첫 관측 성공

- 천문연-일본국립천문대 최첨단 분광기 개발 -

- 오리온성운 심장부 별 탄생 지역 관측…ALMA사업에 기술개발로 기여 -

■ 한국천문연구원(이하 천문연)은 일본국립천문대(NAOJ)와 공동으로 세계 최대 전파간섭계 망원경 ALMA(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)용 분광기 개발에 성공했다. 한일 공동연구팀은 해당 분광기의 첫 관측(First Light)으로 오리온성운 심장부의 별 탄생 지역에서 나오는 강력한 전파원을 포착했다.

□ 연구팀은 지난 2월 해발 5,000m 고지에 위치한 칠레 아타카마 ALMA 관측소에 분광기를 설치했고, 오리온성운의 심장부에 위치한 ‘KL’지역 관측을 수행했다. 연구진은 KL 지역에서 방출되는 전파를 ALMA 망원경을 이용해 수신하고, 분광기를 통해 일산화규소(SiO) 분자가 내는 86GHz 메이저 스펙트럼을 얻는 데 성공했다.

□ 무거운 별이 탄생하는 지역에서 형성된 일산화규소는 강한 전파인 메이저선을 방출하는데, 이를 관측하면 별 주변의 물리적 환경과 물질 방출에 대한 중요한 단서를 얻을 수 있고, 그에 따른 별의 탄생과 진화 과정을 연구할 수 있다.

□ 분광기는 망원경이 수신한 전파 정보를 주파수에 따른 전파의 강도로 표현된 스펙트럼으로 변환하는 장치이다. 이번에 개발한 분광기는 그래픽 처리와 비디오 게임에 널리 사용되는 그래픽 처리 장치(이하 GPU)를 이용해 개발됐다. GPU를 이용해 ACA(Atacama Compact Array)의 12m급 안테나 4대로부터 오는 128Gb/s의 방대한 자료를 실시간으로 처리하기 때문에 ‘GPU 분광기’라는 명칭이 붙게 됐다. GPU 분광기는 32비트 실수 연산을 수행하기 때문에 4비트나 16비트 정수 연산을 수행하는 기존 장비에 비해 데이터 처리 속도와 처리량이 향상되어 더 정밀한 스펙트럼을 얻을 수 있다.

□ 천문연과 일본국립천문대는 2015년부터 공동으로 GPU 분광기를 개발해왔다. 천문연은 분광기 개발 프로젝트 전반을 관리하며, 소프트웨어 초기 버전 개발 등을 전담했고, 일본국립천문대는 분광기의 제어 소프트웨어 개발, 분광기 실험실 구축 등을 맡았다.

□ 연구팀은 올해 추가 시험 관측을 수행해 GPU 분광기의 성능을 면밀히 검증할 예정이며, 분광기는 2023년 10월부터 본격적인 과학 관측에 사용할 예정이다. .

□ 이번 개발의 연구 책임자인 김종수 박사는 “GPU 분광기 개발은 천문연과 일본국립천문대의 수년에 걸친 노력의 결실이자 성공적인 협력 사례”라며 “세계에서 가장 큰 전파망원경인 ALMA 사업에 한국이 처음으로 기술개발로서 투자 및 기여한 계기가 됐다”라고 말했다. (보도자료 끝. 참고자료 있음.)

[문의]

한국천문연구원 전파천문본부 ALMA그룹 김종수 책임연구원 (Tel: 042-865-3218)

한국천문연구원 전파천문본부 ALMA그룹 홍종석 선임연구원 (Tel: 042-865-2120)

[참고자료 1] 그림 및 참고영상

그림 1. GPU 분광기를 이용한 첫 관측(First Light)으로 얻은 오리온 KL 일산화규소 메이저 스펙트럼

그림 2. 오리온 KL 지역 관측 지점 (출처: ESA/Hubble)

그림 3. 한국천문연구원이 개발한 GPU 분광기의 주요 부품인 GPU 서버. 이 서버에는 GPU 카드 4개와 자료획득 카드 2개가 꽂혀있다. 분광기는 이 서버 4대와 광신호 분리기, 광신호 증폭기 등 여러 부품으로 구성되어 있다. GPU 분광기는 해발 5,000m 고지인 칠레 아타카마 사막에 위치한 ALMA 관측소에 설치되었다.

[참고자료 2] 참고 설명

- ALMA(아타카마 대형 밀리미터 및 서브밀리파 간섭계, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

ALMA는 미국국립과학재단(NSF), 유럽남반구천문대(ESO), 일본자연과학연구기구(NINS)가 칠레 아타카마 사막에 건설하여 운영하는 국제적 천문관측장비다. 한국천문연구원은 2012년 일본국립천문대(NAOJ)와 ALMA 협력에 대한 협약을 맺고 2013년부터 사용이 가능하게 됐다. 2014년 8월에는 일본자연과학연구기구(NINS)와 ALMA 운영 및 개발에 관한 협약을 맺어 동아시아 ALMA 컨소시엄에 일본, 타이완에 이어 공식적으로 참여하고 있다.

(위치) 칠레 아타카마 사막의 해발고도 5,000m에 위치

(참여) 동아시아(일본, 대만, 한국), 북아메리카(미국, 캐나다), 유럽연합

(예산) ’03년부터 10년 동안 총 1조 8,000억 원 투입

(완공) ’13년

(구성) 66개의 전파망원경 집합체로 구성됨

- 주 간섭계 : 직경 12m 안테나 50개

- ACA (Atacama Compact Array) : 아타카마 밀집배열, 7m 안테나 12개, 12m 안테나 4개로 구성된 단기선 배열 간섭계

ALMA 관련 영상: https://www.almaobservatory.org/en/videos/alma-in-search-of-our-cosmic-origins/

16

2022-03

No. 750

“아름다운 우주 사진 모여라”

- 제30회 천체사진공모전 개최…4월 15일까지 공모

■ 한국천문연구원은 제30회 천체사진공모전을 개최하고, 4월 15일까지 천체사진 및 콘텐츠를 공모한다.

□ 천체사진공모전은 아름답고 신비한 천체사진 및 관측 스케치, 동영상 등의 콘텐츠를 통해 인류의 유산이라 할 수 있는 천문학에 대한 공감대를 확산시키고자 매년 실시되고 있다.

□ 대한민국 국민이면 누구나 참가할 수 있으며, 공모 분야는 심우주(Deep sky)·태양계·지구와 우주 분야로 나뉜다. 공모 작품은 간행물에 발표되거나 다른 공모전에 당선되지 않은 것이어야 한다.

□ 수상자들에게는 총 1천만 원의 상패와 상금이 수여된다. 올해 천체사진공모전 수상작은 다양한 전시 및 메타버스를 통한 홍보와 교육에 활용된다.

□ 접수 요령은 4월 15일까지 한국천문연구원 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 심사 후 5월 중에 당선작을 발표할 예정이다.

□ 공모전에 관한 보다 자세한 사항은 한국천문연구원 홈페이지(https://www.kasi.re.kr/kor/education/post/astronomy-contest/29061)에서 확인할 수 있다.

제29회 천체사진공모전 대상작. 공양식의 ‘니오와이즈 혜성’

22

2022-02

No. 749

지구에서 가장 가까운 블랙홀의 구조는 원형

- 한국우주전파관측망을 중심으로 한 동아시아 VLBI 관측망 관측 -

■ 우리은하 중심에 위치해 지구에서 가장 가까운 초대질량 블랙홀로 알려진 궁수자리 A 블랙홀(Sgr A*)의 구조가 원형임이 밝혀졌다. 한국천문연구원이 참여하는 국제 공동 연구팀이 한국우주전파관측망(KVN)을 중심으로 한 동아시아 VLBI 관측망(EAVN)의 7mm와 13mm 파장대 관측을 통해 발견했다.

□ 궁수자리 A 블랙홀은 지구에서 가장 가까운 초대질량 블랙홀이기 때문에 블랙홀 주변에서 일어나는 현상을 연구하는 데 최적의 대상이다. 해당 블랙홀의 구조를 자세히 살펴보기 위해 천문학자들은 지구상 여러 전파망원경을 연결하는 VLBI (초장거리 전파간섭계) 기술을 사용해 망원경 사이의 거리만큼 큰 구경을 가진 가상의 망원경을 만들었다. 궁수자리 A 블랙홀 관측의 또 다른 난관은 우리은하 중심 주변의 가스 구름에 의한 빛의 산란이다. 연구팀은 이를 극복하기 위해 최신의 산란 모델 연구 결과를 동아시아 VLBI 관측망 결과에 적용했다. 그 결과, 연구팀은 궁수자리 A 블랙홀의 구조가 거의 원형임을 확인했다.

□ 동아시아 VLBI 관측망은 KVN 3기를 포함해 총 21개의 전파망원경으로 구성되었는데, 이번 연구에는 1.3cm 파장대 관측에 10기, 7mm 파장의 관측에 8기의 전파망원경이 참여했다. KVN 3기는 두 파장 관측에 모두 참여했다.

□ 궁수자리 A 블랙홀이 원 모양으로 관측된 것은 블랙홀이 주변 기체들을 중력으로 끌어들이며 형성되는 부착흐름*의 회전축이 우리 태양계 쪽을 가리키고 있음을 암시한다. 이번에 관측된 블랙홀의 크기는 블랙홀 주변의 부착흐름이 광속에 가까운 속도로 가속된 전자와 자기장을 가지고 있음을 뜻한다.

* 부착흐름: 블랙홀은 근처의 기체들을 중력으로 끌어들이는 부착으로 빛을 내게 되는데 조금이라도 회전하고 있는 기체들은 부착되면서 회전이 빨라져서 부착원반을 형성하게 된다.

□ 궁수자리 A 블랙홀의 전파 방출 기원에 대해서는 부착흐름과 제트 중 어느 쪽인지에 대한 오랜 논쟁이 여전히 진행 중이다. 이 연구는 부착흐름 모델 예측을 개선했지만, 제트 기원설도 여전히 배제할 수 없다. 연구팀은 보다 확실한 전파 방출 기원의 규명을 위해, 사건지평선망원경과 같은 더 짧은 파장을 이용하는 지구 크기 VLBI 망원경, 위성 전파망원경을 이용한 우주 VLBI, 다파장 수신기를 이용한 장기 모니터링 관측 연구를 진행해 나갈 예정이다. 이를 바탕으로 궁수자리 A 블랙홀의 세밀한 구조와 서로 다른 파장대역에서의 전파 방출 위치를 파악함으로써 우리은하 중심 전파 방출의 기원을 규명해 나갈 계획이다.

□ 본 연구 논문의 제1저자인 조일제 박사(현 스페인 IAA-CSIC, 논문기재 소속 천문연/UST/IAA-CSIC)는 “궁수자리 A 블랙홀은 사상 최초로 관측한 M87 블랙홀보다 거리가 훨씬 가까이 있지만, 산란을 일으키는 가스구름에 둘러싸여 있어 관측이 더 힘든 천체”라며 “동아시아 VLBI 관측망 관측을 통해 산란 효과를 교정해 우리에게 가까운 블랙홀의 본 모습을 보게 됐다”고 말했다. 해당 관측 프로그램의 한국 과제책임자인 천문연 손봉원 박사는 "천문연의 한국우주전파관측망(KVN)이 주축으로 참여하는 동아시아 VLBI 관측망(EAVN)의 향상된 감도로 궁수자리 A 블랙홀 주변의 미약한 신호도 효과적으로 감지할 수 있었다”며 “이 결과는 궁수자리 A 블랙홀 사건지평선의 첫 동영상을 만드는 것을 목표로 하는 사건지평선망원경(EHT) 관측 자료 분석에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

□ 한편, 본 연구는 천체물리학저널(The Astrophysical Journal) 2월 22일자에 게재됐다.

[문의]

한국천문연구원 전파천문본부 손봉원 책임연구원 (HP: 010-5870-8327)

한국천문연구원 전파천문본부 정태현 책임연구원 (HP: 010-3425-5525)

[참고자료 1] 그림 및 참고영상

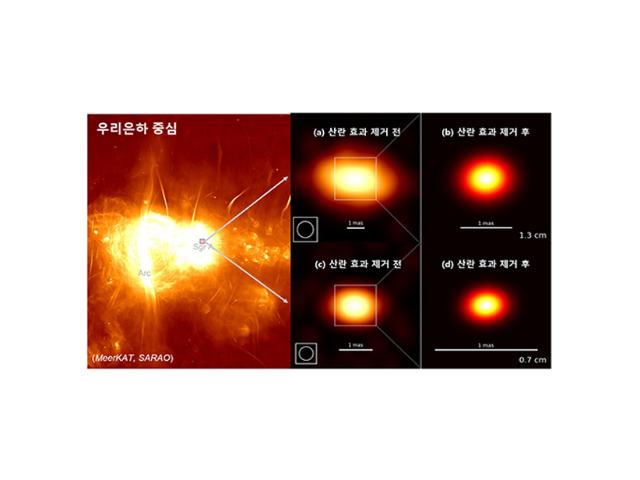

그림 1. (좌측) 남아공전파천문대(SARAO)의 미어캣(MeerKAT) 전파간섭계로 촬영한 우리은하 중심의 궁수자리 A 지역 영상.

(우측) 같은 천체를 동아시아 VLBI 관측망 13mm(위)와 7mm(아래)로 관측한 영상. (a)와 (c)는 가스구름으로 인해 산란 효과를 겪어 동서 방향으로 긴 타원형 구조를 보이며, (b)와 (d)는 산란효과를 제거하여 궁수자리 A 블랙홀의 실제 구조가 원형에 가까움을 확인할 수 있다.

그림 2. 관측에 참여한 동아시아 VLBI 관측망 소속 전파망원경. 총 10기이며 한국의 KVN(연세, 울산, 탐라), 일본의 VERA(미즈사와, 이리키, 오가사와라, 이시가키지마)와 히타치, 중국의 CVN(난샨, 티얀마)으로 구성되어 있다.

[참고자료 2] 참고 설명

- 초대질량 블랙홀(Supermassive black hole)

질량이 태양 질량의 수십만 배에서 수십억 배에 이르는 가장 큰 유형의 블랙홀이다. 거의 대부분의 은하의 중심에 초대질량 블랙홀이 있을 것으로 추정된다. 하지만 초대질량 블랙홀들은 상대적으로는 크기가 작은 천체에 속하기 때문에 지금까지 직접 관측이 불가능했다. 블랙홀 그림자의 크기는 그 질량에 비례하기 때문에 무거운 블랙홀일수록 그 그림자도 더 커진다. M87의 블랙홀은 그 거대한 질량과 상대적으로 가까운 거리 덕분에 지구에서 볼 수 있는 가장 큰 블랙홀들의 그림자 중 하나로 예측됐고, 따라서 EHT의 완벽한 관측 대상이 됐다. 우리은하 중심 블랙홀 궁수자리 A 초대질량 블랙홀은 M87의 1500분의 1에 불과할 정도로 가벼워 크기가 그만큼 작지만, 태양계로부터의 거리가 M87과 비교하여 2000분의 1 정도로 가까워 블랙홀 연구의 유력한 대상이다. (태양계로부터의 거리 궁수자리 A: 2만 7천광년, M87: 5천5백만 광년). 그러나, 산란을 일으키는 가스 구름과 작은 크기에 따른 빠른 변화 등은 M87보다 관측을 어렵게 한다.

- 초장기선 전파간섭계(VLBI, Very Long Baseline Interferometry)

수백~수천 킬로미터 떨어진 여러 대의 전파망원경으로 동시에 같은 천체를 관측하여 전파망원경 사이의 거리에 해당하는 구경을 가진 거대한 가상의 망원경을 구현하여 분해능 (떨어져 있는 두 물체를 구별하는 능력)을 높이는 기술이다.

- 한국우주전파관측망 (KVN, Korean VLBI Network)

한국천문연구원이 운영하는 KVN은 서울 연세대, 울산 울산대, 제주 서귀포 (구 탐라대 부지)에 설치된 21m 전파망원경 3기로 구성된 VLBI 관측망이다. 망원경의 사이의 거리는 최대 478km로, 세계에서 유일하게 밀리미터 대역 4개 주파수 전파를 동시에 관측할 수 있다. 서울대 평창 캠퍼스에 4호기를 건설 중이며, KVN 연세와 KVN 평창 망원경은 EHT 관측 주파수인 230GHz까지 관측이 가능하다.

- 동아시아 우주전파관측망 (EAVN, East Asian VLBI Network)

한국의 VLBI 관측망인 KVN, 일본의 VERA, 중국의 CVN 등 3개국의 전파망원경으로 구성된 VLBI 관측망으로, 망원경 사이의 거리가 최대 5000km에 이르며, 한국천문연구원은 EAVN을 운영하는 주관 기관으로 관측데이터를 최종 합성하는 상관센터를 보유, 운영을 맡고 있다.

- 부착 흐름(Accretion flow)과 제트

블랙홀 혼자서는 아무런 빛을 내지 않는다. 블랙홀은 근처의 기체들을 중력으로 끌어들이는 부착으로 빛을 내게 된다. 조금이라도 회전하고 있는 기체들은 부착되면서 회전이 빨라져서 부착원반을 형성하게 된다. 마찬가지로 궁수자리 A 블랙홀 자체가 아니라 블랙홀에 부착되면서 빛을 방출하는 기체들이다. 다만 궁수자리 A 블랙홀의 광도는 활동성 은하핵나 퀘이사에 비해 매우 약해서 많은 빛 에너지를 방출하는 얇은 부착원반보다는 빛의 방출이 적은 이류부착흐름 (advection-dominated accretion flow) 등의 모형으로 설명된다.

제트는 기체와 액체 등 물질의 빠른 흐름을 말하는데, 노즐 같은 구조를 통과하며 밀도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 물질이 방출되어 만들어진다. 블랙홀 주변의 강력한 자기장과 부착흐름/부착원반(또는 여기서 나오는 방출류)이 노즐 역할을 해서 강력한 제트 방출 현상이 발생한다.

- EHT 프로젝트

‘블랙홀’이라 하면 검은 구멍을 떠올린다. 블랙홀을 직접 본 사람은 없고 블랙홀을 직접 볼 수도 없다. 블랙홀은 빛조차 흡수해 버려 직접 관측할 수 없기 때문이다. 우리가 영상이나 논문에서 봤던 블랙홀의 이미지는 모두 이론을 바탕으로 만들어진 상상에 불과하다.

‘이벤트 호라이즌 망원경(EHT)’은 번역하면 ‘사건지평선망원경’으로, ‘사건지평선’이란 블랙홀의 안과 밖을 연결하는 넓은 경계지대를 뜻한다. 어떤 물질이 사건지평선을 지나 블랙홀로 빨려 들어갈 때 그 일부는 에너지로 방출되기에 높은 해상도의 관측 장비를 동원한다면 사건지평선의 가장자리를 볼 수 있다는 것이다. 사건지평선 부근은 강한 중력 효과에 의한 현상이 발생한다. 대표적인 것이 블랙홀의 그림자(Black Shadow)이다. 블랙홀 주변의 원반에서 사건지평선 가까이에 다가간 물질은 빛의 속도에 가까운 매우 빠른 속도로 블랙홀 주변을 공전하며 블랙홀로 끌려 들어간다. 관측자에게는 이 회전하는 원반 중 관측자를 향하여 움직이는 모서리가 관측자에게서 멀어지는 모서리 보다 밝게 보이게 된다. 이렇게 블랙홀 주변의 극단적인 환경에서 발생하는 현상에 대한 관측은 일반 상대성 이론과 초대질량 블랙홀의 이해에 대한 강력한 증거가 된다. 해당 관측을 위해선 거대 관측 장비가 필요하다. 이에 지구촌 전파천문학자들은 전파망원경 8개를 하나로 연동해 지구 크기의 거대 망원경처럼 활용했다.

- KVN 관련 사진 및 동영상 링크:

한국우주전파관측망(KVN) 연세전파천문대 사진:

한국우주전파관측망(KVN) 연세전파천문대 영상:

http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIKHr3eROQO-w~~.mp4

한국우주전파관측망(KVN) 울산전파천문대 사진:

한국우주전파관측망(KVN) 울산전파천문대 영상:

http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIKHrzeR-UO-w~~.mp4

한국우주전파관측망(KVN) 탐라전파천문대 사진:

한국우주전파관측망(KVN) 탐라전파천문대 영상:

http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLIKHr_eR-IO-w~~.mp4

[참고자료 3] 연구팀 및 논문

○ 연구 프로그램

본 연구의 해당 관측은 2017년 4월 동아시아 VLBI 관측망 컨소시엄 산하 활동은하핵 연구그룹의 ‘대형 프로그램(EAVN/KaVA Large Program)’으로 선정, 수행됐다.(연구책임자: 손봉원 (한국천문연구원)와 키노 모토키 (일본 국립천문대). 또한 이 과제는 사상 최초로 M87 블랙홀 그림자의 영상 관측에 성공한 사건지평선망원경(Event Horizon Telescope) 프로젝트의 다파장 관측 캠페인의 역할도 수행하고 있다.

○ 연구팀 (맨 앞의 숫자는 저자순위; 괄호안은 논문 기재 소속기관)

1. 조일제 (천문연, UST, IAA-CSIC)

2. Guang-Yao Zhao (천문연, IAA-CSIC) 등 50 여명

○ 논문

- 제목 : The Intrinsic Structure of Sagittarius A* at 1.3cm and 7mm

- 게재지 : The Astrophysical Journal

21

2022-02

No. 748

초신성 폭발 직후 어린 빛 포착해 폭발의 비밀 풀다

- 외계행성탐색시스템(KMTNet) 통해 폭발 1시간 내 초신성 빛 포착 -

- Ia형 초신성 폭발 설명 핵심 관측자료 … Nature Astronomy 게재 -

■ 한국천문연구원(이하 천문연) 외계행성탐색시스템(이하 KMTNet, Korea Microlensing Telescope Network)이 초신성 폭발 후 1시간 내 빛을 포착해 Ia형 초신성이 어떻게 폭발하는지를 설명하는 관측적 증거를 제시했다.

□ Ia형 초신성은 폭발 시 최대 밝기가 매우 일정해 우주의 거리를 재는 표준광원으로 이용되며, 철과 같은 무거운 원소의 기원과 별의 죽음을 연구하는 데 필수적인 천체이다. 그러나 Ia형 초신성이 어떠한 과정을 통해 폭발하는지 이제껏 밝혀지지 않았다.

□ 천문연이 캐나다 토론토대학과 공동으로 참여 중인 KMTNet 초신성 탐사 관측 연구진은 KMTNet을 이용해 폭발 후 1시간밖에 되지 않은 초신성 ‘SN 2018aoz’ 관측에 성공했다. Ia형 초신성 관측 역사상 가장 어린 시기의 빛을 포착한 것이다.

□ 이번 관측을 통해 연구진은 폭발 후 1∼12시간 사이 초신성의 색이 붉어진다는 사실을 확인했고, 이러한 색 변화는 철 성분이 초신성 가장자리에 더 많이 분포하기 때문이라는 것을 밝혀냈다. 이는 Ia형 초신성의 폭발이 백색왜성의 바깥에 있는 헬륨 폭발로 시작하거나 또는 폭발 물질들이 아주 급격한 혼합 과정을 거침을 말해 준다.

□ 초신성 폭발 직후의 빛을 더 빨리 포착하고자 하는 경쟁은 천문학계의 기록 단축 올림픽과 유사하다. 폭발 직후의 빛을 더 빨리 관측할수록 별의 크기와 별 내부의 원소 측정이 더 용이하기 때문이다. 2011년 SN 2011fe 초신성은 폭발 뒤 11시간 후 관측이 진행됐으며, 2017년 SN 2017cbv는 폭발 뒤 7시간, 그리고 2019년 SN 2018oh는 폭발 후 3.6시간 만에 관측이 이루어졌다. Ia형 초신성에서 폭발 후 1시간 만의 빛을 관측한 이번 연구는 기록 면에서 혁신적인 결과이다.

□ 연구진이 폭발 1시간 내 초신성 빛을 빠르게 포착할 수 있었던 원동력은 24시간 관측이 가능한 KMTNet 망원경 운영에 있다. 연구진은 남반구에 위치한 3기의 망원경을 이용해 초기 초신성 발견에 최적화된 관측 프로그램을 운영하고 있다. 또한 과거 연구에서 한두 개의 필터를 사용했던 것과 달리, 모든 관측에 세 개의 필터를 사용함으로써 초신성의 색을 정밀하게 관측할 수 있게 됐다.

□ 천문연 초신성 탐사 연구진을 이끌고 있는 김상철 광학천문본부장은 “이번 연구는 Ia형 초신성에서 어떻게 폭발이 일어나는지를 구체적으로 밝혀낸 첫 연구”라며 “KMTNet의 24시간 관측 수행 능력이 가져온 쾌거”라고 말했다. 연구진은 후속으로 더 이른 시기의 초신성 관측과 다른 종류의 폭발을 일으키는 특이 초신성에 대한 연구도 시작할 예정이다.

□ 한편, 이번 연구는 천문연 외에 캐나다 토론토대학, 미국 카네기연구소, 캘리포니아공과대학, 아리조나 대학, 캘리포니아주립대, 라스 쿰브레스 천문대(Las Cumbres Observatory), 미 항공우주국(NASA) 등이 참여했다. 해당 연구 논문은 천문학 분야 최상위급 학술지인 네이처 아스트로노미(Nature Astronomy) 2월 17일(영국 시각, 한국시각으로는 18일 01시)자에 실렸다.

[문의]

한국천문연구원 광학천문본부 김상철 책임연구원(Tel: 042-865-3246)

한국천문연구원 광학천문본부 박홍수 선임연구원 (Hp: 010-2683-8005) ※현재 해외 거주 중이라 국제전화 연결

[참고자료 1] 그림 및 참고영상

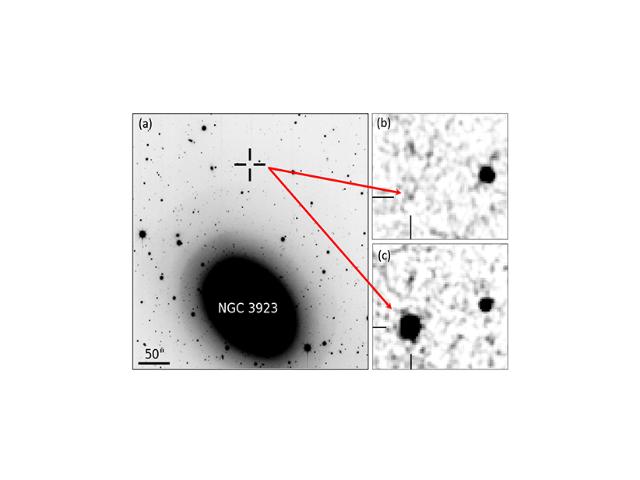

그림 1. KMTNet 망원경으로 찍은 초신성 관측 영상.

(a)는 초신성이 관측된 지역을 잘 보기 위해 여러 장의 영상을 합친 그림이다. (a) 이미지의 십자선 중심이 초신성이 발견된 위치를 가리킨다. 초신성이 발견되기 전의 영상들만을 합쳤기에 초신성의 빛은 보이지 않는다. 오른쪽은 초신성의 위치를 확대해서 보여준다. (b)는 초신성 SN 2018aoz가 처음 발견되었을 때의 모습이고, (c)는 초신성이 가장 밝아졌을 때이다.

그림 2. 초신성의 위치를 확대한 모습을 보여주는 영상

초신성 SN 2018aoz가 발견되기 1일 전, 최초 발견되었을 때, 초신성이 가장 밝아졌을 때를 순서대로 보여준다.

그림 3. KMTNet 망원경을 통해 Ia형 초신성을 포착한 장면을 형상화한 이미지

© 2022. Lucy Wang.

[참고자료 2] 참고 설명

- 초신성의 분류(종류)

초신성은 Ia형과 핵붕괴 초신성(Ib, Ic, II-P, II-L, IIn형 등)으로 나뉜다. Ia형 초신성은 백색왜성(태양질량 별의 마지막 진화 단계)과 동반성(짝별)으로 이루어진 쌍성에서 발생하는데 밝기가 핵붕괴 초신성보다 밝은데다 최대 밝기가 일정해서 거리를 재는 데 아주 유용하다. 이 성질을 이용해서 우주의 가장자리에 있는 Ia형 초신성을 관측함으로써 우주가 가속팽창한다는 것을 알아낼 수 있었다. 반면 핵붕괴 초신성은 질량이 태양보다 8배 이상 큰 별에서 발생하는데, 이런 무거운 별 진화의 마지막 단계에서 별 중심에서 핵융합반응을 지속할 수 없는 단계에 이르렀을 때 중심의 철 핵이 붕괴하면서 별이 폭발함으로써 발생한다. KMTNet같은 광학 망원경으로 관측되는 초신성 중 약 80%가 Ia형이고, 약 20%가 핵붕괴 초신성이다.

- KMTNet과 초신성 탐사 관측 연구진

한국천문연구원과 토론토대학교의 연구진(연구책임자: 문대식 캐나다 토론토대학 교수)은 한국천문연구원이 남반구의 세 대륙(남아메리카의 칠레, 오세아니아의 오스트레일리아, 아프리카의 남아프리카공화국)에 설치한 KMTNet 1.6미터 광시야 망원경 3기를 이용해 초신성 탐사 관측 연구를 진행하고 있다. 초신성 탐사 관측 연구진은 우리은하 또는 외부은하의 초신성을 찾고 수백 일 동안의 정밀관측을 통해 별의 종말 단계의 폭발 과정, 탄소·산소·철·금·우라늄 같은 무거운 원소들의 생성 과정, 블랙홀·중성자별의 탄생 과정, 중력파·중성미자의 방출 과정 등을 연구하기 위한 탐사(survey)연구를 수행 중인데 이 과정에는 동일 천체에 대해 중단 없는 24시간 연속 관측이 필수적이다. 망원경이 1기뿐이면 지구가 자전 때문에 관측을 할 수 없는 낮에 별이 폭발할 수 있기 때문이다. 이러한 24시간 지속 관측을 통해 초신성뿐만 아니라, 신성, 왜소신성, 각종 변광성, 비(非)주기 변광성을 찾아낼 수 있고, 관측한 모든 영상을 합치면 마치 수백 시간 이상 관측한 것과 같은 효과를 발휘해 아주 어두운 은하나 별, 성단도 찾아낼 수 있다. KMTNet은 1년 중 약 6개월은 우리은하 중심부를 관측해서 태양계 밖 외계행성을 탐색하고, 우리은하 중심의 반대 방향을 보는 나머지 반년 동안은 초신성, 태양계 소천체, 외부은하 등을 관측한다.

초신성 탐사 관측 연구는 토론토대학교의 문대식 교수가 이끌고 있고, 한국천문연구원의 김상철, 박홍수 박사, 충남대학교의 이영대 박사 등이 참여하고 있다.

- KMTNet 관련 사진 및 동영상 링크 :

KMTNet 망원경 회전 모습: https://youtu.be/NzSVC_goRJA

KMTNet 남반구 3개 천문대의 내외부 CCTV 영상: https://youtu.be/nAKjVZKNYnk

KMTNet과 밤하늘: https://youtu.be/ler0sIGJ_Go

[참고자료 3] 연구팀 및 논문

○ 연구팀 (맨 앞의 숫자는 저자순위)

1 유안 치 니 (Yuan Qi Ni) (University of Toronto, Canada/박사과정)

2 문대식 (Dae-Sik Moon) (University of Toronto, Canada/교수)

3 마리아 드라우트 (Maria R. Drout) (University of Toronto, Canada/교수)

4 아비가일 폴린 (Abigail Polin) (카네기연구소 및 Caltech/박사후연구원)

5 데이빗 샌드 (David J. Sand) (University of Arizona, USA/교수)

6 산띠아고 곤잘레스-가이딴 (Santiago González-Gaitán) (University of Lisbon, Portugal/박사후연구원)

7 김상철 (한국천문연구원 광학천문본부장/과학기술연합대학원대학교 부교수)

8 이영대 (충남대학교 천문우주과학과/박사후연구원)

9 박홍수 (한국천문연구원 은하진화그룹 선임연구원/과학기술연합대학원대학교 부교수)

10 앤디 하웰 (D. Andrew Howell) (University of California Santa Barbara 및 Las Cumbres Observatory/교수, 연구원)

27 차상목 (한국천문연구원 변광천체그룹 선임연구원/경희대학교 박사과정)

34 이용석 (한국천문연구원 변광천체그룹 선임연구원/경희대학교 박사과정)

등 총 44명

○ 논문

- 제목 : Infant-phase reddening by surface Fe-peak elements in a normal Type Ia Supernova

- 게재지 : Nature Astronomy 온라인판 게재

08

2022-02

No. 747

■ 한국천문연구원은 아래와 같이 인사이동을 실시한다.

- 아 래 -

1월 1일자

고천문연구센터장

양홍진(梁洪鎭), 만 48세.

2월 1일자

이론천문센터장

김진호(金振浩), 만 40세.

정책부장

이서구(李曙求), 만 52세.

행정부장

윤앙노(尹良老), 만 46세.

23

2021-12

No. 746

2022년도 주목할 천문현상

- 11월 8일 개기월식, 6월엔 일렬로 늘어선 태양계 행성 관측 가능

■ 한국천문연구원은 2022년도 주요 천문현상을 발표했다. 11월에는 달이 지구의 본그림자에 완전히 가려지는 개기월식을 볼 수 있고, 6월에는 태양계 행성 6개(수성, 금성, 화성, 목성, 토성, 천왕성)가 일렬로 늘어서 있는 장면을 볼 수 있다.

□ 2022년에는 5월과 11월에 달이 지구의 본그림자에 완전히 가리는 개기월식이 있다. 5월 16일 개기월식은 우리나라에서 볼 수 없지만, 11월 8일 개기월식은 우리나라에서 관측 가능하다. 이 개기월식은 서울 기준 11월 8일 19시 16분 12초에 시작해 19시 59분 6초에 최대(최대식분 1.364), 20시 41분 54초에 종료된다. 이 월식은 아시아, 호주, 아메리카, 태평양에서 관측 가능하다.

01

진행상황

시각(KST)

개기식의 시작

11월 8일 19시 16분 12초

식의 최대

19시 59분 6초

개기식의 종료

20시 41분 54초

일몰시각: 17시 27분

월출시각: 17시 19분

2022년 11월 8일 개기월식 진행시각

□ 일식은 태양-달-지구가 일직선으로 놓일 때 달에 의해 태양의 일부 또는 전부가 가려져 보이지 않는 현상이다. 2022년에 일식 현상은 5월 1일과 10월 25일 부분일식이 있다. 그러나 이 두 번의 일식 모두 우리나라에서 볼 수 없다.

□ 6월 중순부터 말까지 새벽 4시 30분경 동쪽 지평선부터 남쪽 하늘까지 해왕성을 제외한 6개의 태양계 행성이 일렬로 늘어선 모습을 볼 수 있다. 이 중 천왕성을 제외하고는 모두 맨눈으로 관측 가능하다. 일렬로 늘어선 6개의 행성을 관측하기에 가장 좋은 시기는 달이 그믐에 가깝고 수성의 고도가 3도 이상인 6월 26일 전후 새벽 4시 30분경이다.

□ 3대 유성우라 불리는 1월 사분의자리 유성우, 8월 페르세우스자리 유성우, 12월 쌍둥이자리 유성우도 예년처럼 볼 수 있다. 새해 가장 먼저 찾아오는 사분의자리 유성우는 1월 3일 밤과 자정을 넘어 4일 새벽에 많이 볼 수 있을 것으로 예상하며, 페르세우스자리 유성우는 극대시각이 8월 13일 10시 20분이라 13일 새벽에 관측하기 좋을 것으로 예상한다. 쌍둥이자리 유성우 극대시각은 12월 14일 22시이다.

□ 한편 2022년 가장 큰 보름달은 7월 14일 새벽 3시 38분에 볼 수 있다.

[붙임] 2022년 세부 주요 천문현상

□ 1월 4일 사분의자리 유성우 극대

사분의자리 유성우는 페르세우스자리 유성우, 쌍둥이자리 유성우와 함께 3대 유성우 중 하나로, 사분의자리라는 별자리는 사라졌지만 예전부터 부르던 관습에 따라 사분의자리 유성우로 부른다. 올해 사분의자리 유성우 관측 최적기는 1월 3일 밤을 넘어 1월 4일 새벽일 것으로 예상한다. 극대시간은 1월 4일 5시 40분이고, 시간당 최대 관측 가능한 유성수(ZHR)는 약 120개이다. 극대시간이 새벽이고 달도 밤새도록 없기 때문에 전체적으로는 관측 조건이 좋은 편이다.

그림1.1월 4일 사분의자리 유성우(2016년 1월 4일 한국천문연구원 보현산천문대)

□ 3월 28일 새벽, 금성-토성-화성-달 근접

새벽 동틀 무렵 금성, 토성, 화성과 달이 비교적 근접한다. 금성은 -4.4 등급의 밝기로 쉽게 찾을 수 있고, 그 아래쪽으로 나머지 두 행성과 달을 볼 수 있다. 세 행성의 각거리는 6도 이내이며, 달까지 포함하면 12도각 범위 내에 모두 볼 수 있다.

그림2. 3월 28일 5시 40분경 금성-토성-화성-달이 근접한 밤하늘 모습

□ 5월 1일 금성과 목성 근접

5월 1일 새벽 4시 56분경 목성과 금성은 0.2도로 근접해 거의 붙은 것처럼 보일 수 있다. 태양계에서 가장 밝게 보이는 두 행성의 랑데부를 즐길 수 있다. 한편, 5월 25일 새벽에는 달, 목성, 화성이 5도 내로 근접해 옹기종기 모인 모습을 볼 수 있다.

그림3. 5월 1일 4시 56분경 금성-목성이 근접한 밤하늘 모습

그림4. 5월 25일 4시 24분경 화성-목성-달이 근접한 밤하늘 모습

□ 6월, 그믐달과 태양계 6개 행성의 만남

6월 중순부터 말까지 새벽 4시 30분 경 동쪽 지평선부터 남쪽 하늘까지 해왕성을 제외한 6개의 태양계 행성인 수성-금성-천왕성-화성-목성-토성이 일렬로 늘어선 모습을 볼 수 있다. 이 중 천왕성을 제외하고는 모두 맨눈으로 관측가능하다. 또한 일렬로 늘어선 6개의 행성을 가장 관측하기 좋은 시기는 달이 그믐에 가깝고 수성의 고도가 3도 이상인 6월 26일 전후 새벽 4시 30분경이다.

그림 5. 6월 26일 4시 30분경 6개의 행성이 일렬로 늘어선 밤하늘 모습

□ 7월 14일 가장 큰 보름달

2022년 가장 큰 달은 7월 14일 새벽에 볼 수 있는 달이다. 달이 더 크게 보이는 원리는 망(望)인 동시에 달이 근지점 근처를 통과해 달과 지구의 거리가 최소가 되기 때문이다. 7월 14일 달은 서울 기준 13일 19시 52분에 떠서 14일 3시 38분에 망이 되며, 14일 새벽 5시 16분에 진다. 한편, 가장 작은 보름달은 1월 18일의 달(망 8시 48분)이다. 올해의 가장 큰 달과 작은 달의 크기는 약 12% 정도 차이가 난다.

□ 8월 13일 페르세우스자리 유성우 극대

페르세우스자리 유성우는 ‘109P/스위프트-터틀(SwiftTuttle)’ 혜성에 의해 우주 공간에 흩뿌려진 먼지 부스러기들이 지구 대기와 충돌하면서 일어난다. 극대시간은 낮이라 13일 새벽에 관측하는 것이 좋다. 하지만 이때도 달이 밝아 관측에 최적의 조건은 아니다.

그림 6. 페르세우스 유성우(2019년도 천체사진공모전 수상작 윤은준 촬영)

□ 9월 10일 한가위 보름달

올해 한가위(9월 10일) 보름달은 서울 기준 19시 4분에 뜬다. 이 달은 자정을 넘어 11일 0시 47분에 가장 높이 뜨며 6시 41분에 진다. 각 지역에서 달이 뜨고 지는 시각은 천문우주지식정보 홈페이지에서 확인 가능하다.

그림7. 한가위 보름달(2020년도 천체사진공모전 수상작 배정훈 촬영)

□ 11월 8일 개기월식

11월 8일 밤 달이 지구의 그림자에 완전히 가려지는 개기월식 천문현상이 일어난다. 이날 달은 반영식이 진행 중인 상태에서 떠오르며 18시 8분 48초 달의 일부분이 가려지는 부분식이 시작된다. 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 개기식은 19시 16분 12초에 시작되며, 19시 59분 6초에 최대(최대식분 1.364)가 된다. 20시 41분 54초에 개기식이 종료되며, 이후 식의 전 과정은 22시 57분 48초에 끝이 난다. 이번 월식은 아시아, 호주, 아메리카, 태평양에서 볼 수 있다.

그림8. 2022년 11월 8일 개기월식 진행도

그림9. 개기월식(2018.1.31., 한국천문연구원 박영식 선임연구원 촬영)

□ 12월 14일 쌍둥이자리 유성우

쌍둥이자리 유성우는 소행성 3200페톤(3200 Phaethon)이 태양의 중력에 의해 부서지고 그 잔해가 남은 지역을 지구가 통과하면서 나타나는 유성우이다. 올해 쌍둥이자리 유성우 극대시간은 12월 14일 22시이며, 시간당 최대 관측 가능한 유성수(ZHR)는 약 150개이다. 하지만 극대일인 14일은 달이 밝은 편이라 최상의 관측 환경은 아니다.

그림 10. 쌍둥이자리 유성우(2021년 천체사진공모전 수상작 윤은준 촬영)

21

2021-12

No. 745

2021년 12월 31일 일몰 및 2022년 1월 1일 일출시각 발표

■ 한국천문연구원은 주요 지역의 2021년 12월 31일 일몰시각 및 2022년 1월 1일 일출시각을 발표했다.

□ 2022년 떠오르는 새해 첫 해는 아침 7시 26분에 독도에서 가장 먼저 볼 수 있으며, 7시 31분 울산 간절곶과 방어진을 시작으로 내륙지방에서도 볼 수 있다.

□ 한편 2021년 12월 31일 가장 늦게 해가 지는 곳은 신안 가거도로 17시 40분까지 지는 해를 볼 수 있고, 육지에서는 전남 진도의 세방낙조에서 17시 35분까지 볼 수 있다.

□ 발표한 일출시각은 해발고도 0m를 기준으로 계산된 시각으로 고도가 높을수록 일출시각이 빨라져 해발고도 100m에서의 실제 일출시각은 발표시각에 비해 2분가량 빨라진다. (붙임의 표1 참고)

□ 일출이란 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선)에 나타나기 시작할 때를 의미하고, 일몰이란 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선) 아래로 사라지는 순간을 의미한다.

□ 기타 지역의 일출·몰 시각은 한국천문연구원 천문우주지식정보 홈페이지의 생활천문관(http://astro.kasi.re.kr/life/pageView/6)에서 찾아볼 수 있다.