보도자료

24

2025-09

No. 893

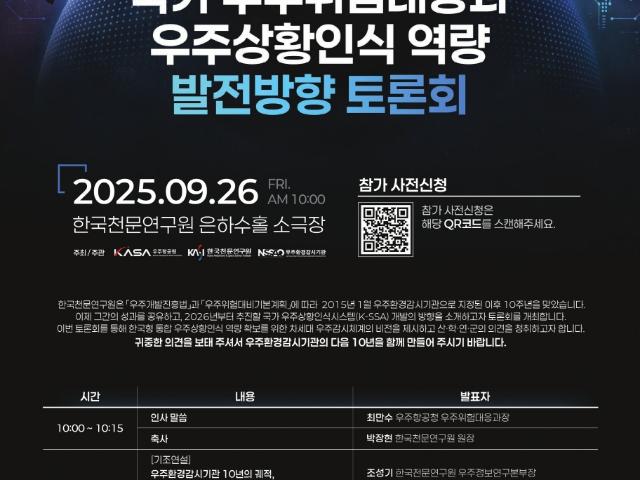

우주환경감시기관 10년 맞아 온고지신의 자리 마련

- 26일, 우주위험대응과 우주상황인식 역량 발전 토론회 개최

■ 한국천문연구원(원장 박장현, 이하 천문연)은 우주환경감시기관으로 지정된지 10주년을 맞아 오는 26일 오전 10시 대전 본원에서 ‘우주위험대응과 우주상황인식 역량 발전 토론회’를 개최한다.

☐ 우주항공청(청장 윤영빈, 이하 ‘우주청’) 주최, 천문연 주관으로 펼쳐지는 이번 행사에는 우주청, 천문연, 산·학·연·군 등 우주위험감시 관련 유관기관 관계자 100여 명이 참석할 예정이다.

○ 앞서 천문연은 광학감시 체계 능력 등을 인정받아 지난 2015년 1월 ‘우주개발진흥법’과 ‘우주위험대비기본계획’에 따라 우주환경감시기관으로 지정된 바 있으며,

○ 명실공히 우리나라 우주 자산과 사회 사회 안전에 위협이 될 수 있는 우주물체 추락·충돌 위험을 사전에 감시하고, 우주위험 대응 실무를 총괄하는 역할을 수행해 왔다.

☐ 천문연은 10년간 우주물체 전자광학 감시체계(OWL-Net)를 개발 및 운영해오며, 중국 톈궁 1호, 창정 로켓 잔해, 미국 ERBS 위성 추락* 등 주요 추락 상황을 예보했으며, 또한 독자적으로 개발한 인공위성 비행역학 시스템 핵심기술을 한화시스템에 이전하는 등 민간 및 공공에 기술이전도 활발히 진행해 왔다.

* 미국 ERBS 추락(′23.1.) 상황 감시, 우주위험‘경계’경보 발령, 최종 추락 상황 분석 등 우주물체 추락 상황별 정밀 분석결과의 적시 제공으로 국민 불안감 해소 노력

☐ 본 행사에서는 이러한 광학감시 역량 성과 외에 우주환경감시기관 10년의 궤적을 공유하고, 국가 우주위험대응과 우주상황인식 역량 발전 방향 토론회를 개최하여, 우주상황인식 및 우주주권 확보를 위한 전문가들의 패널토론도 진행한다.

○ 특히, 내년부터 추진할 R&D 사업인 국가 우주상황인식시스템(K-SSA)*개발로 우주공간에서의 안전한 우주활동, 우주주권, 우주 지속가능성을 확보하는 국가 차원의 핵심 인프라 확보 방향에 대해 소개할 계획이다.

* 국가 우주상황인식시스템(K-SSA, ‘26~’30): 우주기반 우주감시 관측인프라 확보와 AI 기반의 예측 및 분석으로 우주상황인식·우주교통관리를 통합하는 한국형 우주위험감시 시스템

☐ 천문연 조성기 우주정보연구본부장은 “뉴스페이스로 우주위험과 상황 인식 기술이 더욱 절실해진 시대”며 “차세대 우주감시 체계의 비전을 제시하고, 우주환경감시기관으로서 다음 10년을 준비하기 위한 아이디어들을 모으는 장이 되길 바란다”고 밝혔다.

뉴스페이스 시대, 우주기반의 우주위험감시와 AI 융합의 새로운 도약

국가 우주위험대응과 우주상황인식 역량 발전방향 토론회

2025.09.26 FRI. AM 10:00 한국천문연구원 은하수홀 소극장

주최/주관 : 우주항공청, 한국천문연구원, 우주환경감시기관

참가 사전신청 : 참가 사전신청은 해당 QR코드를 스캔해주세요.

한국천문연구원은 「우주개발진흥법」과 「우주위험대비기본계획」에 따라 2015년 1월 우주환경감시기관으로 지정된 이후 10주년을 맞았습니다. 이제 그간의 성과를 옹유하고, 2026년부터 추진할 국가 우주상황인식시스템(K-SSA) 개발의 방향을 소개하고자 토뢴회를 개최합니다. 이번 토론회를 통해 한국형 통합 우주상황인식 역량 확보를 위한 차세대 우주감시체계의 비전을 제시하고 산·학·연·군의 의견을 청취하고자 합니다. 귀중한 의견을 보태 주셔서 우주환경감시기관의 다음 10년을 함게 만들어 주시기 바랍니다.

국가 우주위험대응과 우주상황인식 역량 발전방향 토론회 프로그램 일정

시간

내용

발표지

10:00~10:15

인사말씀

최만수 우주항공청 우주위험대응과장

축사

박장현 한국천문연구원 원장

10:15~11:00

[기조연설] 우주환경감시관 10년의 궤적, 지속가능한 우주로 나아가는 여정

조성기 한국천문연구원 우주정보연구본부장

[발제] 국가 우주상황인식시템(K-SSA), 안전한 우주활동을 향한 새로운 비전

최은정 한국천문연구원 우주위험감시센터장

11:00~11:40

[패널토론] 우주상황인식 및 우주주권 확보 위한 전략 제언

좌장 | 박효충 KAIST 항공우주공학과 교수 / 패널 | 서영수 Ktsat 대표, 신의섭 전북대학교 한공우주공학과교수, 최영준 한국천문연구원 본부장, 임종빈 한국항공우주연구원 전략기획본부장, 공방표 합참 군사우주과장

11:40~12:00

종합토론 및 질의응답

참석자 전원

□ 우주위험 대응 관련 법령

ㅇ 우주개발진흥법 제15조(우주위험대비 기본계획의 수립 및 우주환경 감시기관 지정)

ㅇ 제1차 우주위험대비기본계획(우주위험 감시·대응 기술확보)

ㅇ 재난 및 안전관리 기본법 (자연우주물체의 추락·충돌 재난 포함)

□ 우주환경 감시기관의 임무(우주개발진흥법 시행령 제13조의5)

- 우주위험대응기술 관련 연구개발 및 기획

- 관계기관 및 민·관·군 합동 대응체계의 구축·운영 지원

- 우주위험의 예방 및 대비를 위한 국제협력체계의 구축 운영

□ 천문연(우주환경 감시기관) 수행 업무

ㅇ 우주위험 대응기술 연구개발 및 기획

- 우주물체감시시스템 사업 추진

- 우주물체 추락·충돌 위험 대응기술 개발 및 감시장비 구축

- 우주위험 분석 기술 개발

ㅇ 우주위험 대응 체계 구축․운영

- 과기정통부 우주위험대첵본부·대책반, 우주환경감시기관 구축·운영

- 우주위험 대응 매뉴얼 수립·개정

- 우주위험 (비상)상황실 운영

- 안전 한국 훈련 실시

ㅇ 우주위험 대응 국제협력체계 구축

- UN 우주의평화적이용을 위한 위원회(COPUOS) 참여

- 국제소행성경보네트워크(IAWN) 참여

- 소행성위협대응 우주임무기획자문위원회(SMPAG) 참여

※ COPUOS: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

IAWN: International Asteroid Warning Network

SMPAG: Space Mission Planning Advisory Group

□ 연혁

- 1986. 3. 22. 인공위성의 궤도 및 추적을 통한 우주감시 연구 시작

- 2000. 6. 14. 근지구천체(NEO) 연구실로 국가지정연구실 사업 선정, 인공위성 및 NEO 감시 연구 시작

- 2008. 7. 10. 자연우주물체감시 전담 연구 그룹 신설

- 2008. 12. 1. 인공 및 자연우주물체 감시 전담 연구 그룹 신설

- 2011. 6. 1. 국내 최초 ‘우주물체 전자광학 감시체계’ 개발 전담 부서 신설

- 2014. 6. 20. 부원장 직속 우주위험감시센터로 승격

- 2014. 5. 30. 제1차 국가우주위험대비기본계획 수립을 위한 연구

- 2014. 5. 30. 국가 우주우주위험대비기본계획의 임무 이행

- 2015. 1. 14. 국가 우주환경감시기관으로 한국천문연구원 지정

- 2015. 1. 14. ~ 우주위험감시센터에서 우주환경감시기관 임무 전담 이행

□ 우주위험감시의 핵심 가치

ㅇ 국가 지정 ‘우주환경감시기관’으로서 우주위험대비 기본계획의 연차별 시행계획의 충실한 이행

ㅇ 대한민국이 보유하고 있는 대형 우주감시 관측 인프라의 현업 운영 및 우주감시 능력 확보를 위한 관측 인프라 기술개발 및 구축

ㅇ 우주위험감시 기술개발과 관측인프라 구축 성과를 통해 국가 우주위험대비 및 국제 협력을 위한 공유로 사회적 기여

ㅇ 감시 기술 개발

- 국내 최초 우주물체 전자광학감시네트워크(OWL-Net) 전 세계 5개국(몽골, 모로코, 이스라엘, 미국, 한국) 설치(’16년) 및 운영

- 유성체감시네트워크 개발(’17년~) 16개소 구축

- 우주잔해물 감시레이더 테스트베드 구축 중(‘20년~’27년)

- 지구위협소행성 감시용 광시야 광학망원경 구축 중(‘20년~’27년)

- 우주위험대응통합시스템 구축 중(‘23년~’27년)

- 중고궤도 광학감시망원경 개발 중(‘24년~’27년)

ㅇ 추락상황 예보 실적

- 2025.07. 표류 중인 인공우주물체 물체 발견 및 분석-중국 우주발사체 추정

- 2025.05. 러시아 금성탐사선 코스모스 482 착륙선 추락상황실

- 2023. 01. 미국 ERBS 위성 추락 – 우주위험 ’경계’ 경보 발령

- 2021. 05. 중국 우주발사체 창정-5B 추락

- 2018. 04. 중국 우주정거장 톈궁1호 추락 – 우주위험 ’경계’ 경보 발령

- 2015. 05. 러시아 우주화물선 프로그레스위성 추락

- 2013. 11. 유럽우주청 고체 위성 추락

- 2013. 01. 러시아 코스모스 1484 위성 추락

- 2012. 01. 러시아 탐사선 포브스-그룬트추락

- 2011. 10. 독일 뢴트겐 위성 추락

ㅇ 우주위험감시 핵심기술의 독자개발 및 민간 기술이전 성공

- 우주위험감시 및 분석 연구로 우주물체 궤도결정·예측, 추락·충돌 위험 분석 시스템인 ‘카시오페이아’ 국내 독자개발 성공

- 우주물체 비행역학 시스템의 민간 기술이전 성과로 우주산업화 기여

- 우주감시 분야의 독자적인 핵심기술 확보로 국내 우주위험대응 역량 확대와 상호 호혜적인 국제협력 체계 구축에 기여

ㅇ 우주위험 대응체계 구축 및 국제 협력에 기여

- 톈궁, 창정 로켓, NASA 위성 추락 등 세계적 수준의 선제적이고 정확한 추락 예측 분석으로 국가 우주위험 대응 체계에 기여

- UN COPUOS, 국제우주상황인식연합훈련 등 국제협력에 기여

국가 우주상황인식시스템(K-SSA)는 지상기반 우주감시 관측 인프라, 우주기반 우주감시관측인프라, 분석시스템을 통해, 관측, 분석 및 우주위험 대응까지 포함한 우주상황인식(SSA)부터 우주교통관리(STM)까지 우주물체에 대한 탐지, 추적, 정보 통합관리, 위험도 분석기술을 총 망라한 국가 통합 우주상황인식시스템이다.

18

2025-09

No. 892

“전파망원경으로 찾은 은하들을 직접 분류해 보세요!”

- 시민 참여 과학 프로젝트 ‘전파 은하 동물원’

- 한국어 옵션으로 쉽게 천문학 연구 참여 가능해져

■ 시민 참여형 과학 플랫폼에 ‘전파 은하 동물원(Radio Galaxy Zoo)’프로젝트가 문을 열고 한국어 옵션이 마련됐다.

■ 한국천문연구원(원장 박장현)은 시민 참여형 과학 플랫폼인 ‘주니버스’ 내 ‘전파 은하 동물원’프로젝트가 신설됐으며, 한국어 옵션이 마련돼 우리 국민도 쉽게 참여할 수 있다고 밝혔다.

□ 전파 은하 동물원은 호주의 전파망원경인 스퀘어 킬로미터 어레이 패스파인더(ASKAP, Australian Square Kilometre Array Pathfinder)가 촬영한 우주의 진화 지도(이하 EMU, Evolutionary Map of the Universe)의 이미지를 분석하는 프로젝트이다. EMU는 호주 연방과학산업연구기구(CSIRO)가 주도하는 국제협력 사업으로, 21개 국가의 300명 이상의 과학자들이 힘을 합쳐 남반구 하늘 전체를 전파로 탐사한다. 이 탐사를 통해 우주의 정교한 지도를 만들어서 전파 은하와 우주론, 초거대질량 블랙홀 등을 연구한다.

□ 전파 은하 동물원에는 EMU 관측자료 데이터 중 은하 약 11만 개가 저장돼 있다. 시민 과학자들이 참여하면 어떤 전파 신호들이 서로 뭉쳐 있는지와 형태학적 특징, 그리고 어떤 은하들이 초거대질량 블랙홀을 가지고 있는지를 분석할 수 있는 기초자료가 생성된다.

□ 전파 은하 동물원 프로젝트에 참여하기 위해서는 홈페이지(https://www.zooniverse.org/projects/hongming-tang/radio-galaxy-zoo-emu?language=ko)에서 회원 가입을 하면 된다. 이후 미리 선정된 태그라 불리는 설명에서 해당 전파원의 특징과 가장 잘 맞는 항목을 선택하는 방식으로 진행된다. 각 전파 이미지를 관찰하면서 객관식 질문에 답을 해나가다 보면 그 결과가 저장된다. 이를 통해 거대 전파 은하들과 X형 전파원들, 전파발광 나선은하 등등 희귀한 천체들을 발견할 수도 있다.

□ 본 프로젝트에 한국어 옵션의 번역을 진행한 한국천문연구원/UST 조용욱 연구원은 “은하 동물원은 전 세계적인 시민 참여 과학 프로젝트인데 참여 시 설정 언어가 영어 등 제한적이라, 한국 시민들이 보다 편리하게 활용할 수 있도록 한국어 번역 작업을 진행하게 됐다”며 “많은 분들이 참여해 과학의 연구 방법을 익히고 연구를 위한 기초자료 생성에 기여함으로써 재미와 보람을 느꼈으면 한다”고 그 취지를 밝혔다.

□ EMU 프로젝트에 과학 연구로 참여하고 있는 한국천문연구원 데이비드 파킨슨(David Parkinson) 박사는 “컴퓨터를 통해서도 많은 자동 분류 작업을 진행하지만, 전파 은하의 세세한 특징을 파악하는 작업을 하기 위해서는 은하의 다양한 특징을 종합적으로 판단하는 것이 필요하기에 사람의 눈이 좋은 도구이다”며 “이번 프로젝트를 통해 얻은 분류 데이터는 천문학자들이 우주 역사를 연구하는 데 중요한 자료로 활용될 것이다”라고 말했다.

17

2025-09

No. 891

※ 우주항공청 배포 보도자료로 참고용으로 게시합니다.

사건지평선망원경 영상 분석으로,

세계 최초 초거대 블랙홀 자기장 변화 포착

- 2017·2018·2021년 다년 관측 자료 분석에 우리나라 연구자 핵심 참여

□ 우주항공청(청장 윤영빈, 이하 ‘우주청’)과 한국천문연구원(원장 박장현, 이하 ‘천문연’)은 한국 연구진(대학·연구기관)이 공동 참여한 국제 공동 연구 프로젝트인 사건지평선망원경(Event Horizon Telescope, 이하 EHT)*을 통해, M87** 은하 중심 초대질량 블랙홀의 그림자와 빛의 고리 구조를 다시 관측했다고 밝혔다.

* 사건지평선망원경(EHT): 전 세계에 산재한 전파망원경을 연결해 지구 크기의 가상 망원경을 만드는 국제협력 프로젝트로, 블랙홀 영상을 포착하기 위해 운영

** 메시에 87(M87): 지구에서 약 5,500만 광년 떨어진 처녀자리 은하단 중심 근처에 있는 거대한 타원 은하, 중심에 초대 질량 블랙홀 보유

○ 이번 영상은 2021년 관측 자료로, 인류 최초 블랙홀 사진을 공개한 2017년과, 그 이듬해 2018년 자료에 이어 3년 후의 블랙홀 모습을 보여주는 것이다.

□ 천문연, 경희대, UNIST 등을 중심으로 한 한국 연구진은 2017, 2018, 2021년 자료를 비교 분석하여 M87 블랙홀의 시간에 따른 변화를 집중적으로 살폈다.

○ 한국 연구진은 블랙홀 주변 자기장 모습의 변화를 분석하는 과정에서 직접 개발한 소프트웨어를 활용하여 EHT팀에 핵심적인 기여를 했다. 그 결과, 블랙홀 그림자(중심 검은 부분)와 그 주변 빛의 고리 크기는 일정했으나, 빛의 고리 방향, 즉 블랙홀 주변 자기장의 나선형 모양이 연도별로 변하는 것을 확인했다.

○ 특히 2021년에는 자기장의 회전 방향이 2017년과 반대로 나타났다. 이러한 자기장 변화는 빛을 방출하는 영역의 내부 자기장 구조와 주변 물질에 의한 영향이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다. 이는 블랙홀 부근의 물질이 매우 역동적으로 움직이고 있음을 보여주며, 기존 이론을 보완할 추가 연구가 필요함을 시사한다.

□ EHT는 2017년을 시작으로 2018, 2021, 2022, 2024, 2025년에 M87을 관측하며 새로운 연구 성과를 지속적으로 발표하고 있다.

○ EHT는 2026년 세계 최초로 블랙홀의 단기간 변화를 관측하여 동영상화* 하는 프로젝트를 진행할 계획이다. 이러한 향후 프로젝트에는 천문연이 운영하는 한국우주전파관측망 (KVN, Korean VLBI Network)이 직접 참여할 예정이다.

* 블랙홀 이미지는 연간 1장 수준으로 포착했었으나, ‘26년에는 3개월간 집중 관측을 통해 2주당 1장 수준으로 포착할 예정

□ 천문연 손봉원 책임연구원은 “이번 결과를 비롯한 주요 연구를 한국의 젊은 연구자들이 이끌고 있으며, 차세대 핵심 기술 개발 역시 한국이 주도하는 등 사건지평선망원경의 블랙홀 연구에서 한국은 이제 핵심 국가라고 자부한다”라고 말했다.

□ 우주청 강경인 우주과학탐사부문장은 “이번 성과는 블랙홀이라는 우주의 극한 환경을 이해하는 데 한 걸음 더 다가선 중요한 결과”라며, “앞으로도 세계적 수준의 우주 관측연구를 통해 인류의 지식 지평을 넓히고, 대한민국이 우주과학을 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.

□ 블랙홀 자기장 변화 영상

(출처: ©EHT Collaboration)

○ 사건지평선망원경으로 관측한 M87 블랙홀 영상, 왼쪽부터 2017, 2018, 2021년 결과를 나타내며 고리 위 가느다란 선은 자기장의 크기와 방향을 의미

○ 블랙홀의 그림자와 고리의 크기는 거의 일정하지만, 가장 밝은 부분의 위치와 자기장의 형태가 연도별로 변화하는 것을 확인

10

2025-09

No. 890

2025년 ‘올해의 KASI인상’ 수상자로 이충욱 박사 선정

- 외계행성 탐색 분야 연구 주도한 공로

■ 한국천문연구원(원장 박장현, 이하 ‘천문연’)은 ‘2025년 올해의 KASI인상’에 우주과학탐사본부 이충욱 박사를 선정했다.

□ 올해의 KASI인상 수상자인 이충욱 박사는 2015년부터 현재까지 외계행성 탐색시스템(이하 KMTNet, Korea Microlensing Telescope Network)의 운영 과제책임자를 맡으며, 세계적인 연구에 크게 기여 해왔다.

□ KMTNet은 지구와 비슷한 환경을 가지고 있어서 생명체가 존재할 가능성이 있는 외계행성을 찾기 위해 천문연이 운영 중인 망원경 시스템으로, 이충욱 박사는 KMTNet의 개발과 운영을 이끌어왔다. 현재까지 KMTNet을 활용해 발견한 외계행성은 245개로, 미시중력렌즈 방법으로 발견한 전체 행성의 약 74%에 이르러 외계행성 탐색 분야의 연구를 주도해오고 있다. 고정밀 관측시스템 구축을 통해 현재까지 약 600편의 논문에서 KMTNet이 언급되었고, 특히 이충욱 박사가 교신저자로 참여한 슈퍼지구 발견 논문이 올해 4월 사이언스지에 실리는 등 KMTNet의 위상 제고와 우수한 논문성과를 창출한 점이 인정받았다.

□ 시상은 오는 11일 한국천문연구원 51주년 창립기념식에서 진행된다.

01

2025-09

No. 889

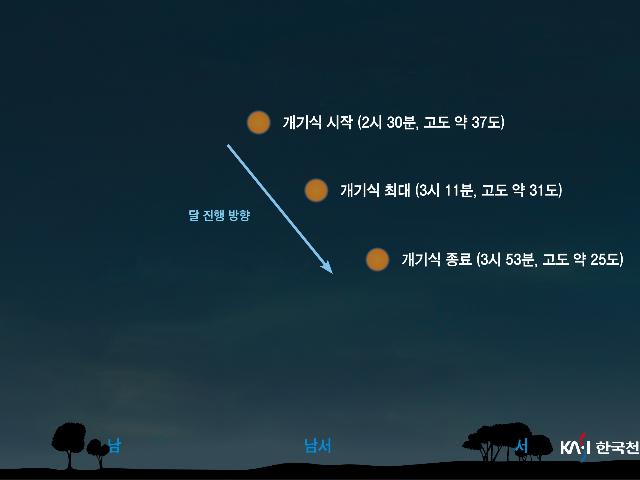

9월 8일 개기월식 천문현상 예보

- 개기월식 최대식 시각 8일 새벽 3시 11분 -

■ 한국천문연구원은 9월 8일 달이 지구의 본그림자에 완전히 가려지는 개기월식이 일어난다고 예보했다. 이번 개기월식은 날씨가 좋다면 우리나라의 모든 지역에서 전 과정 관측이 가능하다.

☐ 개기월식은 지구 반그림자에 달이 들어가는 반영식을 시작으로, 달이 지구 본그림자에 일부분 가려지는 부분식이 새벽 1시 26분 48초에 시작된다. 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 개기식은 2시 30분 24초에 시작되며, 3시 11분 48초에 최대가 된다. 3시 53분 12초에 개기식이 종료되며, 이후 식의 전 과정은 5시 56분 36초에 끝이 난다. 이번 월식은 아시아, 러시아, 호주, 인도양, 아프리카, 유럽에서 볼 수 있다.

표 1. 9월 8일 개기월식 진행 시각

9월 8일 개기월식 진행 시각을 나타내는 표

진행상황

시각(KST)

반영식의 시작

9월 8일 0시 26분 54초

부분식의 시작

8일 1시 26분 48초

개기식의 시작

8일 2시 30분 24초

개기식의 최대

8일 3시 11분 48초

개기식의 종료

8일 3시 53분 12초

부분식의 종료

8일 4시 56분 54초

반영식의 종료

8일 5시 56분 36초

일출 : 6시 8분 월몰 : 6시 20분

☐ 달이 지구 그림자에 가장 깊게 들어가는 ‘최대식’ 시각은 3시 11분인데, 이때 달의 고도가 약 31도로 남서쪽 하늘에서 관측이 가능하다. 개기식 시작인 2시 30분부터 3시 53분까지 약 83분 동안은 지구 대기를 통과한 태양 빛 때문에 평소보다 어둡고 붉은 달을 볼 수 있다.

그림 1. 2025년 9월 8일 개기월식 달의 위치도

그림 2. 2025년 9월 8일 개기월식 진행도

☐ 우리나라에서 볼 수 있는 개기월식은 지난 2022년 11월 8일에 있었고, 앞으로 2026년 3월 3일에 있을 예정이다.

☐ 한편, 이번 개기월식 관련 관측 행사는 국립과천과학관 및 국립광주과학관 등 각 지역 과학관 및 천문대 등을 통해 확인할 수 있다.

개기월식 동영상 링크: http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baLoIGbDFWuIJ_8Y~.wmv

(2018년 1월 31일, 한국천문연구원 박영식 책임연구원 촬영)

그림 3. 개기월식(2022.11.8., 한국천문연구원 전영범 책임연구원 촬영)

그림 4. 개기월식(2022.11.8., 한국천문연구원 박영식 책임연구원 촬영)

12

2025-08

No. 888

※ 우주항공청 배포 보도자료로 참고용으로 게시합니다.

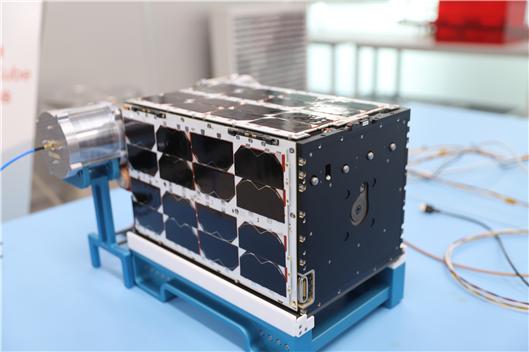

아르테미스 2호에 탑재되는 우주방사선 측정 큐브위성(K-RadCube), 미국 나사(NASA) 이송

- 우주발사시스템에 실려‘26년 발사 예정

우주항공청(이하 ‘우주청’, 청장 윤영빈)은 아르테미스 2호에 탑재될 큐브위성(이하 ‘K-RadCube’) 개발이 완료되어, 12일 미국 NASA 케네디 우주센터로 이송한다고 밝혔다.

K-RadCube는 항공 운송을 통해 케네디 우주센터로 이송하여 우주발사시스템(SLS)의 오리온 스테이지 어댑터*(OSA, Orion Stage Adapter)에 탑재될 예정이다.

* 승무원이 탑승하는 오리온 우주선과 SLS 로켓을 연결하는 구조체로, 발사 하중을 전달하고 분리를 수행하며, 내부에는 큐브위성을 수용할 수 있는 공간 제공

아르테미스 2호는 승무원 4명이 오리온 우주선에 탑승하여 달 주위를 돌아 지구로 귀환하는 임무로, K-RadCube는 국내 최초로 유인 우주선과 함께 발사되는 큐브위성이다.

K-RadCube는 지구 고타원궤도에서 방사선 영역인 밴앨런복사대의 우주방사선을 측정하는 임무를 수행하며, 방사선이 우주인에 미치는 영향을 분석할 수 있는 기초 자료를 관측하게 될 예정이다.

본 사업의 주관 연구기관으로 한국천문연구원이 개발을 총괄하고 방사선 측정 탑재체를 개발하였으며, 위성 시스템은 나라스페이스테크놀로지, 지상국 운영은 KT SAT에서 각각 담당한다. 또한 삼성전자, SK하이닉스에서 개발한 반도체 소자를 함께 탑재하여 반도체 소자의 방사선 내성 특성을 우주 환경에서 검증할 계획이다.

아르테미스 2호는 ’26년 4월* 발사 예정이며, K-RadCube의 관측 데이터는 국내외 연구자들이 활용할 수 있도록 공개될 예정이다.

* NASA의 상황에 따라 발사 일정은 변동될 수 있음

지난 5월, 우주청은 NASA와 이행약정을 체결하여, K-RadCube의 개발 및 운송 등 전체 일정을 차질 없이 준비할 수 있는 기반을 마련했다.

강경인 우주과학탐사부문장은 “유인우주탐사선인 아르테미스 2호의 탑재 요구조건을 만족하는 큐브위성 제작 능력을 통해 국제 경쟁력을 높이는 계기가 되었으며, NASA 등 국제협력을 통한 한국의 우주탐사 참여 기회를 더욱 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

서울 나라스페이스 테크놀로지의 클린룸에서 미국으로 이송되는 K-RadCube의 최종 기능 시험을 수행 중

실제 크기로 제작된 K-RadCube 목업으로, 우주에서 태양전지판과 안테나가 전개된 모습을 재현

우주항공청 및 참여기관 개발자들이 미국으로 이송되는 K-RadCube 비행모델 앞에서 사진 촬영

□ K-RadCube 제원 및 소개

K-RadCube 제원 및 소개

형상

주요내용

K-RadCube 형상 이미지

총중량

19.6kg

크기

365.08mm X 237.25mm X 222.17mm

플랫폼

12U 큐브위성

기타

초기운영을 통한 근지점 상승 기동

○ K-RadCube 주요 내용

- K-RadCube는 밴앨런복사대의 우주방사선을 고도별로 측정하고 우주인에게 미칠 수 있는 방사선 환경을 분석하기 위한 12U 플랫폼의 큐브위성으로 우주비행사가 탑승하는 NASA 아르테미스 2호에 탑재되어 발사 예정

- SLS 발사체의 ICPS(Interim Cryogenic Propulsion Stage) 상단에 위치한 오리온 스테이지 어댑터(OSA, Orion Stage Adapter)에서 사출되어 자체 추력을 이용하여 근지점 고도를 상승시키는 궤도 변경을 시도한 후, 밴앨런복사대를 가로지르며 우주방사선 환경 측정

- (임무 시나리오) K-RadCube는 발사체에서 사출 직후 자동으로 태양전지판을 전개하고 약 2시간 정도 후 자세제어 수행. 위성이 지구에서 가장 먼 원지점에 도달하면서 추력기를 작동하여 지구에 가까이 비행할 때의 근지점 고도가 약 140km에서 200km가 되도록 조정 시도. 정상궤도에서는 약 28시간 동안 과학측정을 우선 수행하고, 위성과 탑재체 상태가 좋은 경우 많게는 2주 추가 임무 수행할 계획

- 우주방사선 측정을 위해 큐브위성에서는 방사선 측정장치인 K-RAD가 탑재되며, K-RAD의 입자선량계(PD, Particle Dosimeter)는 선형 에너지 전달(Linear Energy Transfer) 스펙트럼과 우주 방사선량을 측정하여, 지구-달 여정(Earth-Moon Trajectory) 동안의 우주방사선 환경을 분석하고 유인 우주비행사의 방사선 방호 연구를 수행할 수 있는 과학 자료 제공

- 국내 기업이 개발한 반도체 소자를 탑재하여 반도체 소자의 방사선 내성 특성을 우주환경에서 검증할 계획. 탑재한 반도체 소자의 단순한 작동 여부 확인 외에, K-RAD가 제공하는 정량적 방사선 계측 데이터와 소자의 실시간 반응을 연계 분석하여, 방사선 영향에 대한 소자의 반응 특성을 정밀 평가

- K-RadCube는 아르테미스 2호의 탑재체로 매우 짧은 개발 일정 속에서도 NASA의 유인 비행 관련 안전 기준을 충족하도록 개발. NASA의 요구사항에는 기계적 안전성, 배터리 위험 분석, 추력기 적합성 등이 포함. 자체 임무 성공과는 별개로, 유인 임무의 안전에 미칠 수 있는 영향을 사전에 방지하기 위해, 큐브위성 프로젝트에서는 이례적일 정도로 엄격한 탑재 절차가 요구

○ K-RadCube 개발 참여 국내 기업 및 역할

- K-RadCube는 나라스페이스테크놀로지(이하 나라스페이스), KT SAT, 삼성전자, SK하이닉스 등 다수의 국내 기업들이 참여함

K-RadCube 개발 참여 국내 기업 및 역할

기업체

역할

나라스페이스테크놀로지

주탐재체(K-RAD)의 위성 조립 및 연동시험, 위성체 개발 및 발사장 이송

KT SAT

지상국 운영 및 자료 수신

삼성전자

부탑재체 K-RAD-SS 제공(차세대 반도체)

SK하이닉스

부탑재체 K-RAD-SK 제공(메모리 반도체)

K-RadCube 운영개념

K-RadCube 탑재체

□ K-RadCube의 아르테미스 2호 탑재 추진 경과

○ (’24.1.) NASA, 아르테미스 2호 발사가 연기되면서 한국에 추가 참여 제안

○ (’24.2.) 아르테미스 2호 큐브위성(K-RadCube) 임무 제안서 제출

○ (’24.5.) NASA, 우리측 제안에 대해 선정 통보

○ (’24.5.) 개발 예산 확보 및 착수

○ (’24.6.~) KASA-NASA와 아르테미스2호 큐브위성 이행약정 체결 추진

○ (’24.7.) K-RadCube 개발 착수회의

○ (’24.9.) NASA 안전 검토회의(1단계) 수행

○ (’24.11.) K-RadCube 위성체 및 지상국 상세설계 검토회의(CDR) 수행

○ (’25.3.) NASA 안전 검토회의(2단계) 수행

○ (’25.5.) KASA-NASA 이행약정 체결

○ (’25.6.) K-RadCube 시험 결과 검토회의(PTR) 수행

○ (’25.6.) K-RadCube 선적 전 검토회의(PSR) 수행

○ (’25.6.) NASA 안전 검토회의(3단계) 수행

○ (’25.8.) K-RadCube 비행모델 美 이송

□ 아르테미스 프로그램 개요

○‘아르테미스 프로그램’은 미국 아폴로 프로젝트 이후 50여 년 만에 달에 우주인을 보내기 위한 유인 달 탐사 프로그램

- (아르테미스 1호) 지난 2022년 성공한 아르테미스 1호는 측정 센서가 부착된 마네킹을 태우고 달 궤도에 진입한 후 성공적으로 복귀

- (아르테미스 2호) 아폴로 프로그램 이후 시도되는 첫 번째 달 유인 비행. 2호 임무에서는 실제 우주비행사 4명이 달 궤도를 돌며 달의 중력을 이용해 비행경로를 조정하는 스윙바이를 시도해 지구로 복귀할 예정

- (아르테미스 3호) 유인 우주발사체인 SLS와 오리온 탐사선, 유인달착륙선(HLS, Human Landing System)을 이용하여 달 착륙과 지구 귀환을 수행할 예정

□ 한국의 참여 현황

- 미국은 아르테미스 프로그램을 추진하기 위한 국제협력 원칙으로 ‘아르테미스 약정’을 수립. 우리나라는 아르테미스 약정의 10번째 참여국으로, 약정 서명 이후 아르테미스 프로그램 및 후속 우주탐사 프로그램 참여를 추진 중임. 우리나라 최초 달 궤도선인 다누리에 NASA의 섀도캠(Shadow Cam)을 탑재하여 현재 임무 수행 중이며, 임무 수행을 통해 획득한 달 극지역 영구음영 지역 촬영 영상을 아르테미스 착륙 후보지 탐색에 활용

- 우리나라는 달 표면 관측을 위한 과학 탑재체를 개발하여 미국의 민간 달착륙선에 탑재하는 CLPS 프로그램에 참여 중

- 우주청은 2021년 한국의 아르테미스 약정 서명에 이어 작년 10월 NASA와의 아르테미스 연구협약 체결하고, 한미간 협력을 한층 더 강화하여 지속 가능한 달 탐사 환경 구축과 화성탐사 준비를 위한 협력 활동을 본격 추진하기 위한 초석을 마련함

06

2025-08

No. 887

※ 우주항공청 배포 보도자료입니다.

다누리 3년간의 관측 성과 공개

- 착륙 후보지 등의 관측 영상 및 자료 분석 성과 공개

우주항공청(청장 윤영빈)은 8월 5일(화), 우리나라 최초의 달 궤도선 다누리 발사 3주년을 맞이하여 우주항공청에서 그간의 관측 성과를 발표하였다.

이날 행사는 다누리 및 과학 탑재체를 개발한 한국항공우주연구원, 한국천문연구원, 한국지질자원연구원, 경희대학교 연구자가 참여하여, 다누리 운영을 통한 관측 성과를 공유하는 자리로 마련되었다.

2022년 8월 5일 발사되어 올해 3주년을 맞이한 다누리는 성공적인 초기 임무 수행에 이어 두 차례의 임무 연장을 통해, 2027년까지 더욱 활발한 관측을 수행할 예정이다. 올해 2월 19일에는 고도를 60km까지 낮추어 달 표면에 더욱 근접한 관측을 수행하고 있으며, 오는 9월 24일에는 별도 연료 소비 없이 장기간 궤도 유지가 가능한 '동결궤도'로의 전이를 통해 관측 임무를 지속할 예정이다.

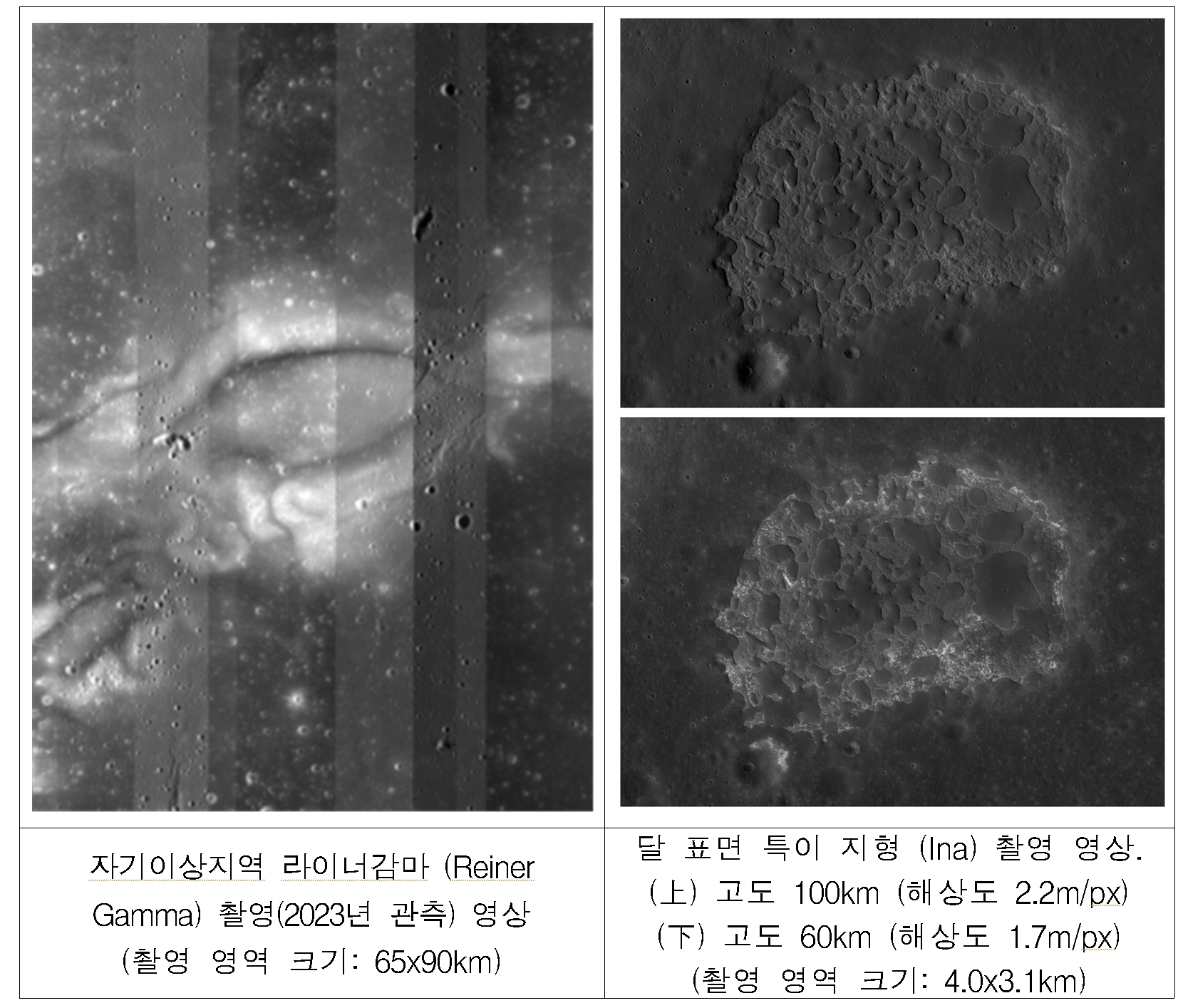

다누리에 탑재된 고해상도카메라(LUTI)는 2032년에 발사될 우리나라 달 착륙선의 착륙 후보 지역들에 대한 영상을 확보하고 있으며(라이너감마(Reiner Gamma) 지역, 섀클턴 크레이터(Shackleton Crater) 인근 지역 등), 향후 착륙지 선정 시 관측 자료가 활용될 예정이다. 광시야 편광카메라(PolCam)는 달 전체 지도를 완성하였으며 달 표면의 편광지도를 제작 중에 있다.

감마선 분광기(KGRS)는 달 표면 전체에 대한 자연방사성원소(우라늄, 토륨, 칼륨) 지도와 중성자 지도, 그리고 극지방의 물 추정 지도를 작성하였으며, 달 표면 주요 구성성분인 산소, 철, 알루미늄, 칼슘 등 주요 원소 지도들을 제작 중에 있다.

자기장측정기(KMAG)는 달 표면 자기장이 강하게 나타나는 특이지역인 라이너감마 지역 등에 대한 세계적 수준의 정밀 자기장 지도를 완성하고, 이를 바탕으로 자기장 관측자료를 활용하여 우주환경, 다이나모* 형성과 진화, 달 내부구조 연구를 수행 중이다.

* 과거 달 내부에서 액체 철이 움직여 자기장이 생성되었을 가능성을 제시하는 이론

NASA의 섀도캠(ShadowCam)은 국제적 관심지역이자 얼음 존재 가능성이 높은 달 남·북극의 영구음영지역에 대한 이미지 관측을 세계 최초로 성공하였다.

이러한 다누리 관측 자료는 한국항공우주연구원 과학데이터 관리 및 공개시스템인 KPDS(KARI Planetary Data System)를 통해 공개하고 있으며, 국내외 달 관련 연구에 활발하게 활용되고 있다.

다누리의 임무 연장을 통한 3년간의 관측 자료는 달 지형 및 환경, 자원 연구를 위한 기초 자료로 활용되고 있으며, 현재까지 총 30편 이상의 국내외 학술 논문이 게재되는 등 다누리 데이터를 활용한 우리나라 연구자들의 주도적인 연구가 활발히 이어지고 있다.

강경인 우주항공청 우주탐사부문장은 “다누리를 통해 확보한 관측 데이터를 활용하여 달 착륙선의 착륙지 선정, 달 환경에 대한 이해, 그리고 국제 공동 연구 기반 마련 등 국내 연구자들의 역할이 더 커질 것으로 기대되며, 다누리의 임무 연장을 통해 확보한 과학적 성과를 활용하여 우주탐사 영역을 더욱 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

다누리 탑재체 개요 및 주요 결과

□ 고해상도카메라(LUTI)

○ (개요) 달 궤도선 고해상도카메라는 ˊ32년 달 착륙선의 착륙지 후보에 대해, 3차원 지형 및 달 중위도* 지역 영상 획득 등 달 표면의 정밀 지형 관측 수행

* 달 위도 +60° ~ -60°

○ 고해상도카메라 관측 결과

□ 광시야편광카메라(PolCam)

○ (개요) 달 궤도선 광시야 편광카메라의 파장별* 관측영상으로 40미터급 달 표면 전면 및 편광 지도와 티타늄 분포지도, 토양의 입자크기 지도를 작성

* 320nm, 430nm, 750nm

○ 광시야편광카메라(PolCam) 관측 결과

□ 자기장측정기(KMAG)

○ (개요) 달 궤도선 자기장측정기를 통한 달 표면 자기장을 측정하여, 달 표면 자기장 지도 및 달 내부구조·형상 연구결과를 도출

□ 감마선분광기(KGRS)

○ (개요) 달 궤도선 감마선분광기의 감마선 분광 관측을 통해 달 방사선 환경지도 및 달 표면 원소·자원 지도 작성

○ 감마선분광기(KGRS) 관측 결과

04

2025-08

No. 886

누리호 발사 큐브위성 ‘도요샛’,

슈퍼태양폭풍 속에서 우주날씨 관측 성공

- 위성 크기 작지만 관측 성능 검증돼…근지구 우주환경 자료 계속 생성

■ 한국천문연구원(원장 박장현) 연구진이 큐브위성 도요샛(SNIPE, Small-scale magNetospheric and Ionospheric Plasma Experiment)을 이용해 슈퍼태양폭풍이 전 지구에 미치는 영향을 성공적으로 관측, 분석했다. 큐브위성 도요샛은 기존 위성에 비해 작은 나노급 위성임에도 불구하고 지난해 5월 발생한 강력한 태양폭풍 기간 동안 전리권* 플라즈마**의 변화에 대한 다양한 데이터를 확보했다.

* 전리권: 지표로부터 약 60~1,000km까지의 공간으로 지구와 가장 가까운 우주 영역

** 플라즈마: 이온과 전자가 분리되어 있는 물질의 상태, 전리권은 중성인 공기 입자, 음의 전기를 띠는 전자 그리고 양 전기의 이온이 혼재된 독특한 공간이다.

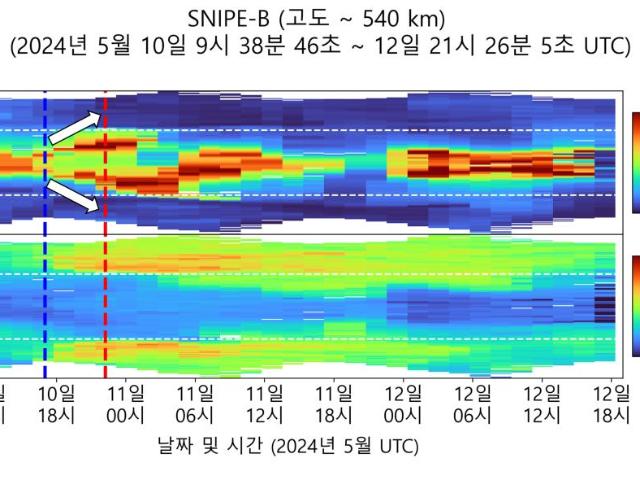

□ 2024년 5월 10일부터 12일까지(세계시 기준) 발생한 태양폭풍은 2003년 11월 이후 가장 강력한 우주폭풍으로 알려져 있으며, 연구자들 사이에서 슈퍼태양폭풍(Super Solar Storm)으로 불린다. 이 기간에 우리나라 강원도를 비롯한 전 세계 여러 지역에서 오로라가 관측되어 세계적인 화제가 됐다.

□ 일반적으로 상부 전리권 플라즈마 밀도는 적도 부근에서 최대가 되는데, 태양폭풍이 발생할 경우, 최대 플라즈마 밀도 지역이 위도 25~30도 지역으로 이동하고 적도 지역의 밀도는 낮아진다. 이러한 현상을 적도 이온화 이상 현상(Equatorial Ionization Anomaly)이라 부른다. 지난해 5월 발생한 태양폭풍은 적도 지역 플라즈마를 자기 위도 40도까지 이동시켰는데, 도요샛과 여러 나라의 위성 관측 자료를 이용해 이 현상을 포착했다. 해당 연구 결과는 우주환경 관련 연구성과를 집중적으로 다루는 학술지인 Space Weather지에 7월 26일자로 게재됐다.

□ 연구진은 10kg급 초소형 큐브위성인 도요샛 관측 자료와 미국 국방부에서 운용하는 국방기상위성 DMSP(Defense Meteorological Satellite Program), 유럽우주국(ESA)에서 운용하는 스웜(Swarm) 위성군 자료를 함께 분석해, 도요샛 관측 자료가 해외 중대형 위성 자료와 비견될 만큼 신뢰성 있다는 점을 확인했다. 특히 도요샛은 해외 위성의 관측 자료가 비어 있는 고도 500km의 여명-황혼 궤도에서 독자적 연속 관측을 수행함으로써 저비용 큐브위성의 이점을 확인했다.

□ 도요샛 위성들은 플라즈마 측정 센서인 랭뮤어 탐침을 이용해 전리권 플라즈마의 밀도와 온도를 약 60시간 연속 관측했다. 태양폭풍 발생 전에는 적도 부근의 전자 밀도가 높았다가 폭풍 발생 후에는 고밀도 전자들이 적도로부터 점차 멀어지며 중위도 지역으로 이동하는 현상을 관측했고, 폭풍 개시 후 극 지역에서 전자 온도가 급격히 상승하는 것도 관측했다. 이는 태양풍이 지구 자기장과 충돌함에 따라 전리권 플라즈마 특성이 크게 변했다는 것을 의미한다.

그림 1. 도요샛으로 관측한 전리권 플라즈마의 밀도(그림 상단)와 온도(그림 하단) 변화. 태양폭풍으로 양극 방향(화살표)으로 분리된 지구 전리권을 확인할 수 있다. 폭풍 시작(파란 수직 점선: 5월 10일 17시경) 전에는 적도(Y축 위도 0도) 부근의 전자 밀도가 높았다가, 폭풍 1차 극대점(붉은 수직 점선: 5월 10일 22시경)까지 고밀도 전자들이 적도로부터 점차 멀어지며 중위도 지역으로 이동하는 현상이 관측됐다. 또한 폭풍 개시 후, 극 지역에서 전자 온도가 급격히 상승하는 것이 관측됐다.

그림 2. 태양폭풍 발생 전과 후의 전리권 비교. GPS 위성을 이용해 추정한 전리권 밀도 분포(TEC 색상 분포)와 도요샛의 궤도(파란 세로 곡선). 태양폭풍 발생 후에 중위도(20°N와 40°S 부근) 지역에서 높은 플라즈마 밀도가 관측됐다.

□ 태양폭풍 기간에 관측된 전리권의 극적인 변화는 GPS 위치 오차 증가, 통신 장애, 전력망 손상 등의 피해를 발생시킬 수 있다. 위성의 궤도도 변화시킬 수 있는데, 실제로 이 시기 도요샛들의 평균 고도가 약 200m ~ 500m 하강한 것으로 나타났다. 도요샛이 관측한 전자 온도 및 플라즈마 분포 변화는 기존 연구에서 제안된 지구 저궤도 우주날씨 변화 메커니즘을 보완하는 중요한 근거 자료로 활용될 전망이다.

□ 해당 연구 논문의 제1 저자인 한국천문연구원 송호섭 박사는 “초소형 큐브위성을 이용해 다른 큰 위성에 비견될 만큼 양질의 데이터를 생산할 수 있고, 과학적 성과를 낼 수 있어 기쁘다”며 “앞으로 더 많은 연구자들이‘초소형위성 개발’과 ‘우주과학 연구’ 분야에서 활약할 수 있게 되기를 희망한다”고 밝혔다.

도요샛 프로젝트 연구책임자인 이재진 책임연구원은 “국내 큐브위성의 관측임무 결과를 이용한 첫 번째 연구성과이며, 국내 독자적으로 개발된 위성을 우리 기술로 발사하고, 그 연구 결과를 세계적 학술지에 발표했다는 점이 큰 의미를 갖는다”며 “최근 2년여 간의 도요샛 관측 운영 경험을 통해 후속 임무로 최근 초저고도용 도요샛2(SNIPE-2)에 대한 기획연구를 진행 중이며, 이를 기반으로 후속 프로젝트를 추진 중이다”고 밝혔다.

□ 한편, 도요샛 위성은 군집 편대비행을 통한 우주날씨 관측 임무 수행을 위해 한국천문연구원과 한국항공우주연구원이 공동으로 개발해 2023년 5월 25일 나로우주센터에서 누리호로 발사한 큐브위성군이다. 총 4기 (‘가람’, ‘나래’, ‘다솔’, ‘라온’으로 명명됨) 큐브위성 중 현재 2기(나래와 라온)가 정상 운영 중*이다.

* 다솔은 발사체로부터 사출에 실패했고, 가람은 전력 부족 문제로 지상국 교신 외 기타 임무 수행이 어려운 상황이다.

도요샛의 설계 수명은 1년이지만, 나래와 라온 위성은 현재 2년 넘게 운용되고 있다.

[참고 1] 연구진 및 논문

○ 연구진(국내 저자 19명)

• 제1 저자 : 송호섭 박사후연구원 (천문연)

• 공동저자 : 박재흥(천문연), 이재진(천문연), 양태용(천문연), 손종대(천문연), 곽영실(천문연), Yukinaga Miyashita(천문연), 송영범(천문연), 금기환(천문연), 김채령(충남대), 이유(충남대), 김해동(경상대), 최원섭(항우연), 조동현(부산대), 김민기(항우연), 김진형(항우연), 김지석(항우연), 김기덕(항우연), 임성민(국방과학연구소) 외 해외 저자 2명

○ 논문

- 제목 : Topside Ionosphere during the Mother’s Day Superstorm as Observed by Multiple LEO Spacecraft, including SNIPE

- 게재지 : Space Weather지* 2025년 7월 26일자

*우주환경 관련 연구 성과를 집중적으로 다루는 학술지로 미국 지구물리학회(American Geophysical Union: AGU) 에서 출판하는 영향력 있는 학술지

- 논문 링크: https://doi.org/10.1029/2025SW004470

[참고 2] 관련 사진

- 편대비행하는 도요샛 이미지 (상상도)

- 도요샛 발사 2주년 기념 워크숍에 참석한 개발자 및 관계자

01

2025-08

No. 885

□ 주요 보도내용

○ 7월 31일(목)『[단독]1조원짜리 우주탐사선 도전한다더니...해외서 다 사온다는 우주청(매일경제)』 기사 관련

□ 설명 내용

○ L4 태양권 관측 탐사선은 우주 안전을 선도하기 위해 기획 중인 사업으로, 이를 위해 우주항공청(이하 우주청)은 국내 우주산업 역량을 집결하고 있습니다.

- 탐사선의 본체 및 지상 인프라는 모두 국내 개발을 통해 구성될 계획입니다.

- 일부 탑재체는 해외 주요국이 상호 이익을 바탕으로 참여 의사를 밝혔으며, 현재 현물 기여를 통한 국제협력 방안을 마련 중입니다.

- 해외 기여 장비는 핵심 기술을 공동 개발함으로써 우리 자체 역량을 한층 강화하는 방향으로 기획하고 있습니다.

○ ‘약 1조원 규모로 기획 중인 이 사업은 기획연구 수행처인 한국천문연구원이 핵심 부품 대부분을 해외에서 들여오겠다고 계획을 잡으면서 우주청의 퇴짜를 맞았다’, ‘최근 그 결과를 우주청에 제출했으나 반려당한 것으로 알려졌다’는 사실과 다릅니다.

- ’24년 10월부터 수행되고 있는 「태양 관측 L4 탐사의 타당성 검토, 임무 발굴 및 국제협력방안 마련을 위한 기획연구」의 주관기관은 ㈜과학기술전략연구소입니다. 본 연구에는 산·학·연 등 다양한 전문가와 기관이 공동 참여하고 있습니다.

- 해당 기획연구는 당초 ’25년 7월 종료 예정이었으나, 보다 체계적인 기획과 최종보고서 작성의 완성도를 높이기 위해 주관기관의 요청에 따라 연구 기간을 연장한 것입니다.

- 아울러, 한국천문연구원이 단독으로 기획을 수행하거나, 우주청에 결과를 제출하여 반려당한 사실은 없습니다.

○ ‘해당 사업의 주요 부품들을 국외에서 사온다고 기획한 탓’, ‘천문연이 L4 탐사선 주요 부품을 해외에서 사오겠다는 ‘얼렁뚱땅’식의 사업 기획을 내놓으면서 방향성 역시 잃었다는 지적이다’, ‘해외에서 다 사오겠다는 것은 천문연이 인건비 확보를 위해 사업 예산을 가져가겠다는 얘기와 같다’는 보도 내용은 사실과 다릅니다.

- L4 태양권 관측 탐사선 구축을 위한 주요 부품을 모두 국외에서 조달하겠다는 계획은 존재하지 않습니다.

- 우주청은 달 궤도선 ‘다누리’ 개발 등 기존 성과를 통해 확보한 국내 기술 역량을 적극 활용할 계획이며, 독자 개발 가능한 탑재체는 국내 개발을 원칙으로 추진하고 있습니다.

- 아울러, 일부 최첨단 기술은 단순 구매가 아닌 국제 공동개발을 통해 국내 기술력 제고와 글로벌 협력 강화를 동시에 도모하고 있습니다.

○ ‘L4의 지정학적 중요성이 무엇인지 정의해야지, 최초라는 이유로 무작정 도전한다는 것은 의미가 없다’는 보도 내용은 사실과 다릅니다.

- L4 지점은 태양에서 나오는 유해한 입자를 조기에 관측할 수 있는 위치로, 우주인, 항공기 승무원, 인공위성, 통신, 지상 전력망 등에 영향을 미치는 태양 활동을 감시할 수 있는 최적의 장소 중 하나입니다.

- L4 지점 선점은 우주탐사 경쟁이 심화되는 가운데 그 전략적 중요성이 한층 더 부각되고 있으며, 이는 우주 자산 보호를 위한 전략적 기획의 일환입니다.

- 유럽은 ’31년에 상호보완적인 L5에 탐사선을 보낼 계획으로, L4와 공동 연구를 계획 중입니다. L4는 태양의 극지역 관측도 수행할 예정이며 이를 통해 그동안 할 수 없던 새로운 연구를 준비하고 있습니다.

- 특히 L4는 다른 라그랑주 지점과 다르게 화성 탐사에 영향을 주는 태양활동의 조기 예보가 가능하여 화성 탐사의 안전을 책임질 중요한 지점입니다.

○ 우주청은 산·학·연과 긴밀히 협력하여 브랜드 사업으로서의 위상을 한층 공고히 하고 있습니다.

- 우주청은 천문연뿐만 아니라 여러 기관들과의 지속적인 논의를 통해 체계적으로 사업을 기획하고 있습니다.

- 심우주 시대 우주의 안전을 담당하고 최첨단 기술을 확보하여 우주 선진국들과 동등한 우주 주권을 갖는 사업을 지향합니다.

- 주요국들이 도달한 라그랑주 1지점(약 150만 km)을 넘어, 대한민국은 1억 5천만 km 떨어진 L4까지 탐사 역량을 확장하여, 명실상부한 우주 선도국으로 도약하겠습니다.

24

2025-07

No. 884

선생님 대상 여름 천문연수 실시

-최신 우주과학 주제 및 국제천문연맹 교육 프로그램 진행

■ 한국천문연구원(이하 천문연, 원장 박장현)은 23일부터 25일까지 전국 초․중․고등 교원 대상으로 여름 천문연수를 실시한다.

□ 올해 여름 천문연수는 천문연 및 한국천문학회(회장 박병곤) 공동 주최로, 최신 천문우주 주제 강연뿐만 아니라 국제천문연맹(IAU)의 교사 교육 프로그램인 NASE(Network For Astronomy School Education) 프로그램을 도입해 교육 현장에서 바로 적용 가능한 실습 위주로 진행한다.

□ 천문우주 과학 관련 수업으로는 ‘태양 흑점과 스펙트럼’, ‘외계행성 탐색’을 주제로 강연이 펼쳐지며, ‘천체망원경의 이해 및 천체사진 촬영’ 등의 실습도 이뤄진다.

□ NASE 프로그램의 일환으로는 ‘지평선과 해시계’, ‘우주팽창’등을 주제로 교육 현장에서 적용 가능한 사례 발표와 토론 등도 진행된다.

□ 한국천문연구원은 1995년부터 매 여름·겨울방학 기간에 천문연수를 운영해왔다.